太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。

ヒンドゥー教

| 上のシリーズの一部 |

| ヒンドゥー教 |

|---|

|

ヒンドゥー教( / ˈhɪnduɪzəm / ) [ 1 ]は、インドの宗教とダルマ、または生き方です。[注1] [注2]これは世界で3番目に大きい宗教であり、12億人を超える信者、つまりヒンズー教徒として知られる世界人口の15〜16%を占めています。[2] [web 1] [web 2]ヒンドゥーという言葉は異名であり、[3] [4] [注3]ヒンドゥー教は世界で最も古い宗教と呼ばれていますが、[注4]多くの開業医は、自分たちの宗教をサナータニーダルマ(サンスクリット: सनातनधर्म、 lit。 「永遠のダルマ」)と呼んでいます。[5] [6] [7] [8] [注5]もう1つ、あまり適切ではありませんが、 [9]自己指定はVaidikaダルマ、 [10] [11] [12] [13] 'ダルマに関連するヴェーダ。」[14]

ヒンドゥー教は、さまざまな哲学と共有された概念、儀式、宇宙システム、巡礼地、そして神学、形而上学、神話、ヴェーダのヤグナ、ヨガ、アガミックな儀式、寺院の建設について議論する共有されたテキストソースによって特徴づけられる多様な思考システムです。他のトピック。[15]ヒンドゥー教の信仰における著名なテーマには、4つのプルシャールタ、人間の生活の適切な目標または目的が含まれます。すなわち、ダルマ(倫理/義務)、アルタ(繁栄/仕事)、カマ(欲望/情熱)とモクシャ(情熱と死と再生のサイクルからの解放/自由)、[16] [17]、そしてカルマ(行動、意図と結果)とsaṃsāra(死と再生のサイクル)。[18] [19]ヒンドゥー教は、正直、生き物を傷つけないこと(アヒンサー)、忍耐、忍耐、自制心、美徳、思いやりなどの永遠の義務を規定しています。[web 3] [20]ヒンドゥー教の慣習には、プージャ(崇拝)や朗読、ジャパ、瞑想(ディヤーナ)などの儀式が含まれます。)、家族向けの通過儀礼、毎年恒例の祭り、時折の巡礼。さまざまなヨガの練習に加えて、一部のヒンズー教徒は、モクシャを達成するために、社会的世界と物質的な所有物を離れ、生涯のサンニャーサ(出家生活)に従事します。[21]

ヒンドゥー教のテキストは、シュルティ(「聞いた」)とスムリティ(「覚えている」)に分類され、その主要な経典は、ヴェーダ、ウパニシャッド、プラーナ、マハーバーラタ、ラーマーヤナ、およびガマです。[18] [22]ヒンドゥー哲学の6つのアースティカ派があり、ヴェーダーンタ派、すなわちサーンキヤ学派、ヨガ学派、ニヤーヤ学派、ヴァイシェーシカ派、ミーマーンサー学派、ヴェーダーンタ派を認めています。[23] [24][25]プラーナの年代学はヴェーダのリシから始まって数千年の系譜を示しているが、学者はヒンドゥー教をバラモンの正統性[注8]とさまざまなインド人との融合[注6]または統合[26] [注7]と文化、 [27] [注9]多様なルーツ[28] [注10]を持ち、特定の創設者はいない。[29]このヒンドゥー教の統合は、ヴェーダ時代の後、c。500 [30] –200 [31] BCEおよびc。西暦300年、[ 30]叙事詩と最初のプラーナが構成された、第二の都市化とヒンドゥー教の初期の古典派。[30] [31]それは中世に繁栄し、インドの仏教は衰退した。[32]

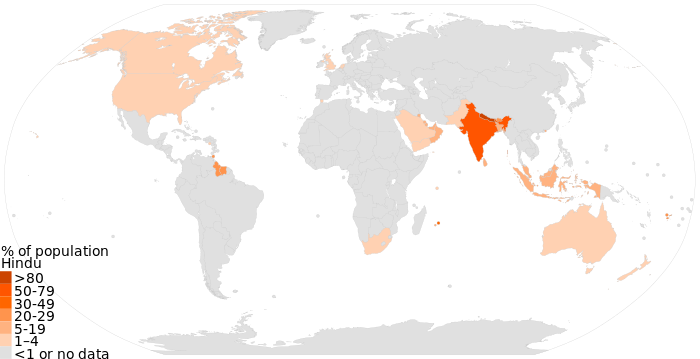

現在、ヒンドゥー教の4つの主要な宗派は、 Vaishnavism、Shaivism、Shaktism、および Smartaの伝統です。[33] [34] [35] [36]ヒンドゥー教のテキストにおける権威と永遠の真実の源泉は重要な役割を果たしますが、これらの真実の理解を深め、さらに進めるために権威を問うというヒンドゥー教の強い伝統もあります。伝統を発展させる。[37]ヒンドゥー教は、インド、ネパール、モーリシャスで最も広く公言されている信仰です。東南アジアにはかなりの数のヒンズー教徒のコミュニティがありますバリ、インドネシア、[38]カリブ海、北アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、アフリカ、およびその他の地域を含む。[39] [40]

語源

ヒンドゥーという言葉は、インド・アーリア人[41] /サンスクリット語[42]のルートシンドゥに由来しています。[42] [43] Asko Parpolaによると、イラン祖語の音変化* s > hは、西暦前850年から600年の間に発生しました。[44]

実践と信念のコレクションを説明するために英語の用語「ヒンドゥー教」を使用することは、かなり最近の解釈です。これは、1816年から17年にラジャラムモハンロイによって最初に使用されました。[45]「ヒンドゥー教」という用語は、1830年頃に、イギリスの植民地主義に反対し、他の宗教団体との差別化を望んでいたインディアンによって造られました。[45] [46] [47]イギリス人がコミュニティを宗教によって厳密に分類し始める前は、インド人は一般的に彼らの宗教的信念だけで自分たちを定義していませんでした。代わりに、アイデンティティは、地域、言語、 varṇa、jāti、職業、および宗派に基づいて大部分がセグメント化されました。[48] [注11]18世紀になると、ヨーロッパの商人や入植者は、インドの宗教の信者をまとめてヒンドゥー教徒と呼び始めました。[49]

「ヒンドゥー」という言葉はずっと古く、インド亜大陸の北西部にあるインダス川の名前として使われたと考えられています。[45] [42] [note 12] Gavin Floodによると、「ヒンドゥーという実際の用語は、インダス川(サンスクリット語:シンドゥ)の向こうに住んでいた人々のペルシア語の地理的用語として最初に出現します」 [42]。ダレイオス1世(紀元前550〜486年)の紀元前6世紀の碑文。[51]これらの古代の記録におけるヒンドゥーという用語は地理的な用語であり、宗教を指すものではありませんでした。[42]宗教を暗示する「ヒンドゥー」の最も初期の既知の記録の中には、玄奘による7世紀のCE中国語テキスト「西部地域の記録」[51]および「アブドゥルマリクイサミによる14世紀のペルシャテキストFutuhu's -salatin 」があります。 。[注3]

タパーは、ヒンドゥーという言葉がアヴェスターでヘプタヒンドゥとして発見されたと述べています。これはリグヴェーダのサプタシンドゥに相当します。一方、hndstn(ヒンドゥスターンと発音)は、南アジア北西部の一部を指す3世紀のサーサーン朝の碑文にあります。[52]アラビア語のアル・ハインドは、インダス川の向こうに住む人々を指していました。[53]このアラビア語は、それ自体がイスラム以前のペルシア語であるヒンドゥー教から取られたものであり、これはすべてのインド人を指します。13世紀までに、ヒンドゥスタンは人気のある代替品として登場しました「ヒンズー教の地」を意味するインドの名前。[54] [注13]

ヒンドゥーという用語は、後にカシミールのラジャタランギニス(ヒンドゥーカ、1450年頃)などのサンスクリット語のテキストや、ChaitanyaCharitamritaやChaitanyaBhagavataなどの16〜18世紀のベンガル語GaudiyaVaishnavaのテキストで時折使用されました。これらのテキストは、ヒンズー教徒とヤヴァナ(外国人)またはムレッチャ(野蛮人)と呼ばれるイスラム教徒を区別するために使用され、16世紀のチャイタンヤチャリタムリタのテキストと17世紀のバクタマラのテキストは「ヒンズー教のダルマ」というフレーズを使用しています。[56] ヨーロッパの商人や入植者がインドの宗教の信者をまとめてヒンドゥー教徒と呼び始めたのは18世紀の終わりごろでした。【注14】

ヒンドゥー教という用語は、18世紀に英語に導入され、インドに固有の宗教的、哲学的、文化的伝統を表しています。[60]

定義

ヒンドゥー教には、精神性と伝統に関する多様な考えが含まれていますが、教会論的秩序、疑う余地のない宗教的権威、統治体、預言者、拘束力のある聖典はありません。ヒンズー教徒は、多神教、汎神論、万有内在神論、汎神論、単一神教、一神教、一元論、不可知論的、無神論的、またはヒューマニストになることを選択できます。[61] [62] [63]ドニガーによれば、「信仰とライフスタイルのすべての主要な問題についての考え-菜食主義、非暴力、再生への信念、さらにはカースト–教義ではなく、議論の対象です。」[48]

ヒンドゥー教という用語に含まれる幅広い伝統や考えのために、包括的な定義に到達することは困難です。[42]宗教は、「それを定義し、分類したいという私たちの願望に逆らいます」。[64]ヒンドゥー教は、宗教、宗教的伝統、一連の宗教的信念、および「生き方」としてさまざまに定義されてきました。[65] [注1]西洋の語彙の観点から、他の信仰のようなヒンドゥー教は適切に宗教と呼ばれています。インドでは、ダルマという用語が好まれます。これは、西洋の用語である宗教よりも広い意味を持ちます。[66]

インドとその文化と宗教の研究、および「ヒンドゥー教」の定義は、植民地主義の利益と西洋の宗教の概念によって形作られてきました。[67] [68] 1990年代以降、これらの影響とその結果は、ヒンドゥー教の学者の間で議論の的となっている[67] [注15]。また、インドに対する西洋の見方の批評家にも引き継がれている。[69] [注16]

タイポロジー

一般的に知られているヒンドゥー教は、いくつかの主要な流れに細分することができます。6つのダルサナ(哲学)への歴史的な分割の中で、ヴェーダーンタ派とヨガの2つの学校が現在最も有名です。[23]一次神によって分類される、4つの主要なヒンドゥー教の現代の流れは、シヴァ派(シヴァ)、ヴィシュヌ派(ヴィシュヌ)、シャクティ派(デヴィ)、スマールタ派(5つの神が平等に扱われる)です。[33] [34] [35] [36]ヒンドゥー教はまた、多くの神の存在を受け入れます。多くのヒンドゥー教徒は、神々を単一の非人格的な絶対的または究極の現実または神の側面または顕現と見なしますが、一部のヒンドゥー教徒は、特定の神が最高を表し、さまざまな神がこの最高のより低い顕現であると主張します。[70]他の注目すべき特徴には、アートマン(自己)の存在への信念、アートマンの生まれ変わり、カルマ、そしてダルマへの信念(義務、権利、法律、行動、美徳、正しい生き方)が含まれます。

McDaniel(2007)は、ヒンドゥー教徒の間の感情の表現を理解するために、ヒンドゥー教を6つの主要な種類と多数のマイナーな種類に分類しています。[71]マクダニエルによれば、主要な種類は、地元の伝統と地元の神々のカルトに基づく民俗ヒンドゥー教であり、最も古く、非識字のシステムである。紀元前2千年紀に追跡可能なヴェーダの最も初期の層に基づくヴェーダのヒンドゥー教。知識と知恵を強調する、AdvaitaVedantaを含むウパニシャッドの哲学に基づくヴェーダーンタ派のヒンドゥー教。パタンジャリのヨガスートラのテキストに従ったヨガのヒンドゥー教内省的な意識を強調する。マクダニエルが述べているダーミックヒンドゥー教または「日常の道徳」は、「カルマ、牛、カーストを信じる唯一のヒンドゥー教の宗教」として定型化されている本もあります。そしてバクティまたは献身的なヒンドゥー教。ここでは、激しい感情が精神的な追求に精巧に組み込まれています。[71]

マイケルズは、3つのヒンドゥー教と4つの形態のヒンドゥー教を区別しています。[72]ヒンドゥー教の3つの宗教は、「バラモン・サンスクリットのヒンドゥー教」、「民間信仰と部族の宗教」、「創設された宗教」である。[73]ヒンドゥー教の4つの形態は、古典的な「カルマ・マルガ」、[74] ジュニャーナ・マルガ、[75] バクティ・マルガ、[75] 、そして軍国主義の伝統に根ざした「英雄主義」です。これらの軍事的伝統には、ラーマ主義(叙事詩の英雄ラーマの崇拝、彼がヴィシュヌの化身であると信じている)[76]および政治的ヒンドゥー教の一部が含まれます。 「ヒロイズム」はvirya-margaとも呼ばれます。[75]マイケルズによれば、ヒンドゥー教徒の9人に1人は、実践的か非実践的かを問わず、バラモン教-サンスクリット教のヒンドゥー教と民間信仰の類型学の一方または両方に出生によって属している。彼はほとんどのヒンズー教徒を、モクシャに焦点を当て、しばしばバラモン教の司祭の権威を強調しないが、バラモン・サンスクリットのヒンドゥー教の儀式の文法を組み込んだ、ヴィシュヌ派やシヴァ派などの「創設された宗教」の1つに属するものとして分類しています。[77]彼は「創設された宗教」の中に仏教、ジャイナ教、現在は別個の宗教であるシーク教、ブラフモ・サマージや神智学協会などのシンクレティズム運動を含んでいる。、マハリシ・マヘシュ・ヨギやISKCONなどのさまざまな「教祖主義」や新宗教運動も同様です。[78]

インデンは、ヒンドゥー教を類型学で分類する試みは、改宗宣教師と植民地当局者が彼らの利益からヒンドゥー教を理解し描写しようとした帝国時代に始まったと述べています。[79]ヒンドゥー教は、精神の理由からではなく、幻想と創造的な想像力、概念的ではなく象徴的、倫理的ではなく感情的、合理的または精神的ではなく、認知的神秘主義から発していると解釈された。このステレオタイプは、植民地プロジェクトの道徳的正当性を提供する、時代の帝国の命令とともに、インデンに続いて適合したと述べています。[79]部族のアニミズムから仏教まで、すべてがヒンドゥー教の一部として包含されていました。初期の報告は、ヒンドゥー教の類型学の伝統と学問的前提、ならびにインド学の基礎にあった主要な仮定と欠陥のある前提を設定しました。インデンによれば、ヒンドゥー教は、帝国の宗教家がそれをステレオタイプ化したものではなく、ヒンドゥー教を単に不二一元論の汎神論と哲学的理想主義と同一視することも適切ではありません。[79]

ヒンドゥー教の見解

サナータニーダルマ

その信奉者にとって、ヒンドゥー教は伝統的な生き方です。[80]多くの開業医は、ヒンドゥー教の「正統な」形式をサナタナ・ダルマ、「永遠の法」または「永遠の道」と呼んでいます。[81] [82]ヒンズー教徒は、ヒンズー教を数千年前のものと見なしている。マハバラタ、ラーマーヤナ、プラーナで語られている古代インドの歴史における出来事の時系列であるプラーナ年代学は、紀元前3000年よりかなり前に始まるヒンドゥー教に関連する出来事の年代学を想定しています。サンスクリット語のダルマは、宗教よりもはるかに広い意味を持っています同等ではありません。ヒンズー教の生活のすべての側面、すなわち富の獲得(アルタ)、欲望の実現(カーマ)、解放の達成(モクシャ)は、「正しい生き方」と永遠の調和の原則をその実現にカプセル化するダルマの一部です。[83] [84]

ブリタニカ百科事典の編集者によると、サナタナダルマは歴史的に、ヒンドゥー教で宗教的に定められた「永遠の」義務、正直、生き物を傷つけることを控える(ahiṃsā)、純粋さ、善意、慈悲、忍耐、寛容、自制などの義務に言及していました。抑制、寛大さ、そして禁欲主義。これらの義務は、ヒンドゥー教の階級、カースト、宗派に関係なく適用され、階級やカースト(varṇa)や人生の段階(puruṣārtha)に応じて、「自分の義務」であるsvadharmaとは対照的でした。[ウェブ3]近年、この用語は、ヒンドゥー教の指導者、改革者、民族主義者によってヒンドゥー教を指すために使用されています。サナタナダルマは、歴史を超越し、「不変で、不可分で、最終的には無宗派」である、ヒンドゥー教の「永遠の」真実と教えの同義語になりました。[ウェブ3]

キム・ノットやブライアン・ハッチャーなどの他の学者によると、サナタナ・ダルマは「時代を超越した永遠の真実のセット」を指し、これがヒンズー教徒が彼らの宗教の起源をどのように見ているかです。それは、人類の歴史を超えた起源を持つ永遠の真理と伝統と見なされており、世界で最も古い経典であるヴェーダで神聖に明らかにされた真理(シュルティ)です。[6] [85]多くのヒンズー教徒にとって、「教義と単一の創設者にたどることができる制度」を意味する範囲での西洋の用語「宗教」は彼らの伝統には不適切である、とハッチャーは述べている。彼らにとって、ヒンドゥー教は少なくとも古代ヴェーダ時代にまでさかのぼることができる伝統です。[6] [86] [注17]

ヴァイディカダルマ

ヒンドゥー教をヴァイディカダルマと呼ぶ人もいます。[10]サンスクリット語の「Vaidika」という言葉は、「ヴェーダに由来するか、それに準拠する」または「ヴェーダに関連する」を意味します。[web 4]伝統的な学者は、さまざまなインドの学校をジャイナ教、仏教、順世派と区別するために、ヴェーダを権威ある知識の源として受け入れる人と受け入れない人であるヴァイディカとアヴァイディカという用語を使用しました。クラウス・クロスターマイアーによれば、ヴァイディカ・ダルマという用語は、ヒンドゥー教の最も初期の自己指定です。[11] [12] Arvind Sharmaによると、歴史的証拠は、「ヒンズー教徒は彼らの宗教をvaidikadharmaという用語で呼んでいたことを示唆している。[13]ブライアン・K・スミスによれば、「ヴァイディカ・ダルマという用語が歴史に適切な譲歩をもってできないかどうかについては、「少なくとも議論の余地がある」。、文化的、およびイデオロギー的特異性は、「ヒンドゥー教」または「ヒンドゥー教」に匹敵し、翻訳されます。」[9]

アレクシスサンダーソンによると、初期のサンスクリット語のテキストは、ヴァイディカ、ヴァイシュナヴァ、シャイバ、シャクタ、サウラ、仏教、ジャイナの伝統を区別しています。しかし、1千年紀後期のインドのコンセンサスは、「確かに、仏教やジャイナ教とは対照的に、ヒンドゥー教に対応する複雑な実体を概念化するようになりました」。[web 5]ヒンドゥー哲学のミーマーンサー学派の中には、ヴェーダに準拠していなかったため、パンカラトリカなどのアガマを無効と見なした人もいました。一部のカシミールの学者は、秘教のタントラの伝統がヴァイディカダルマの一部であることを拒否しました。[ウェブ5] [ウェブ6]西暦500年頃までのデータが可能なアティマルガシヴァ派の禁欲主義の伝統は、ヴァイディカの枠組みに異議を唱え、彼らのアガマと慣習は有効であるだけでなく、ヴァイディカのものよりも優れていると主張しました。[web 7]しかし、サンダーソンは付け加えます。このシヴァ派の禁欲主義の伝統は、ヴェーダの伝統に真に忠実であると見なし、「バラモン教のシュルティとスムリティは、彼ら自身の領域で普遍的かつ独自に有効であると満場一致で保持しました。それ自体、彼ら[ヴェーダ]は人間の唯一の有効な知識の手段である[...]」。[ウェブ7]

ヴァイディカダルマという用語は「ヴェーダに基づく」実践規範を意味しますが、「ヴェーダに基づく」が実際に何を意味するのかは不明です、とジュリアスリプナーは述べています。[86]ヴァイディカ・ダルマまたは「ヴェーダの生き方」は、「ヒンドゥー教は必ずしも宗教的である」という意味ではなく、ヒンドゥー教徒がその用語に対して普遍的に受け入れられている「慣習的または制度的意味」を持っているという意味ではない。[86]多くの人にとって、それは文化的な用語です。多くのヒンズー教徒はヴェーダのコピーを持っておらず、キリスト教徒のようにヴェーダの一部を見たり、個人的に読んだりしたことはありません。それでも、リプナーは、「これは、彼らの[ヒンドゥー教徒]の生涯を意味するものではありません」と述べています。

多くの宗教的なヒンズー教徒は暗黙のうちにヴェーダの権威を認めていますが、この承認はしばしば「誰かが自分自身をヒンズー教徒と見なしているという宣言にすぎません」[88] [注18]そして「今日のほとんどのインド人はヴェーダであり、テキストの内容を考慮していません。」[89]一部のヒンズー教徒はヴェーダの権威に異議を唱え、それによってヒンズー教の歴史に対するその重要性を暗黙のうちに認めている、とリプナーは述べている。[86]

ヒンドゥー教のモダニズム

19世紀以降、インドのモダニストはヒンドゥー教をインド文明の主要な資産として再主張し[68] 、その一方でヒンドゥー教をタントラの要素から「浄化」し[92]、ヴェーダの要素を高めました。西洋の固定観念は逆転し、普遍的な側面を強調し、社会問題の現代的なアプローチを導入しました。[68]このアプローチは、インドだけでなく西側でも大きな魅力を持っていた。[68]「ヒンドゥーモダニズム」[93]の主な代表者は、ラジャラムモハンロイ、ヴィヴェーカーナンダ、サルヴパッリーラーダクリシュナン、マハトマガンディーです。[94] ラジャ・ラムモハン・ロイは、ヒンドゥー・ルネッサンスの父として知られています。[95]彼はスワミ・ヴィヴェーカーナンダ(1863–1902)に大きな影響を与えた。彼は洪水によれば、「現代のヒンドゥー教の自己理解の発展と西洋のヒンドゥー教観の形成において非常に重要な人物」であった。[96]彼の哲学の中心は、神はすべての存在に存在し、すべての人間はこの「生来の神」との結合を達成できるという考えであり[93]、この神を他の人の本質として見ることはさらに愛し、社会的になるという考えです調和。[93]ヴィヴェーカーナンダによれば、ヒンドゥー教には本質的な統一があり、それはその多くの形態の多様性の根底にある。[93]洪水によると、ヴィヴェーカーナンダのヒンドゥー教のビジョンは、「今日、ほとんどの英語を話す中流階級のヒンドゥー教徒に一般的に受け入れられているものです」。[97] Sarvepalli Radhakrishnanは、西洋の合理主義とヒンドゥー教を調和させようとし、「ヒンドゥー教を本質的に合理的で人道的な宗教的経験として提示した」。[98]

この「グローバルヒンドゥー教」[99]は、国境を越えて[99] 、ヒンドゥー教のディアスポラコミュニティと西洋人の両方にとって「キリスト教、イスラム教、仏教と並んで世界の宗教になる」[99]という世界的な魅力を持っています。非西洋の文化や宗教に惹かれる人たち。[99]それは、社会正義、平和、そして「人類の精神的変容」などの普遍的な精神的価値を強調している。[99]それは部分的に「再培養」[100]またはピザ効果[100]のために開発されました。ヒンドゥー教の文化の要素が西洋に輸出され、そこで人気を博し、その結果、インドでも人気を博しました。[100]このヒンドゥー教文化のグローバル化は、「西洋社会において重要な文化的勢力となり、その起源であるインドにおいて重要な文化的勢力となった教えを西洋にもたらした」。[101]

法的定義

インド法におけるヒンドゥー教の定義は、「敬意を持ってヴェーダを受け入れること、モクシャへの手段や方法が多様であるという事実の認識、そして崇拝される神の数が多いという真実の実現」です。[102] [103]

学術的見解

ヒンドゥー教という用語は、18世紀の西洋民族誌で造られ[60] [注19]、さまざまなインドの文化と伝統の融合[注6]または統合[注7] [26]を指します[27] [注9]多様なルーツを持ち[28] [注10]、創設者はいない。[29]このヒンドゥー教の統合は、ヴェーダ時代の後、c。500 [30] –200 [31] BCEおよびc。西暦300年、[30]第二次都市化の時代とヒンドゥー教の初期の古典派時代、叙事詩そして最初のプラーナが作曲されました。[30] [31]それは中世に繁栄し、インドの仏教は衰退した。[32]信念の変化に対するヒンドゥー教の寛容とその幅広い伝統は、伝統的な西洋の概念に従って宗教として定義することを困難にしている。[104]

一部の学者は、ヒンドゥー教は明確に定義された厳格な実体としてではなく、「曖昧なエッジ」を持つカテゴリーと見なすことができると示唆しています。宗教的表現のいくつかの形式はヒンドゥー教の中心であり、他の形式は中心的ではありませんが、依然としてカテゴリー内にあります。この考えに基づいて、ガブリエラ・アイヒンガー・フェロ・ルッツィは、ヒンドゥー教の定義に対する「プロトタイプ理論アプローチ」を開発しました。[105]

多様性と団結

多様性

ヒンドゥー教の信念は広大で多様であるため、ヒンドゥー教は単一の宗教ではなく、宗教の家族と呼ばれることがよくあります。[web 9]この宗教ファミリーの各宗教には、さまざまな神学、実践、および聖典があります。[web 10] [106] [107] [108] [web 11]ヒンドゥー教には、「信仰または信条の宣言にコード化された統一された信条体系」 [ 42]はなく、むしろ複数を含む総称です。インドの宗教的現象の。[109] [110]インドの最高裁判所によると、

ヒンドゥー教という用語の単一の定義に関する問題の一部は、ヒンドゥー教には創設者がいないという事実です。[112]それは様々な伝統、[113]「バラモンの正統性、放棄者の伝統、そして人気のあるまたは地元の伝統」の統合です。[114]

一部のヒンドゥー哲学は創造の有神論的存在論を仮定しているが、他のヒンドゥー教徒は無神論者であるか、または無神論者であったため、有神論をヒンドゥー教の統一教義として使用することも難しい。[115]

一体感

違いはありますが、一体感もあります。[116]例外はあるものの、ほとんどのヒンドゥー教の伝統は、一連の宗教的または神聖な文学、ヴェーダ[117]を崇拝している。[118]これらのテキストは、ヒンズー教徒の古代文化遺産と誇りを思い起こさせるものです[119] [120]ルイ・レノウは、「最も正統な領域でさえ、ヴェーダへの敬意は単純なものになっています。帽子を上げる」。[119] [121]

ハルブファスは、シヴァ派とヴィシュヌ派は「自己完結型の宗教的星座」と見なされるかもしれないが[ 116] 、各伝統の「理論家と文学者」[116]の間には、 「より広いアイデンティティの感覚、共有された文脈における一貫性の感覚、そして共通の枠組みと地平線への包含の感覚」。[116]

古典的なヒンドゥー教

バラモンは、ヴェーダ後のヒンドゥー教の統合の発展、ヴェーダ文化を地域社会に広め、地域の宗教を地域を超えたバラモン文化に統合する上で重要な役割を果たしました。グプタ朝後のヴェーダーンタ派は、正統なバラモン教文化とヒンドゥー教文化が保存されていたインド南部で発展し、 [123]古代ヴェーダの伝統に基づいて、「ヒンドゥー教の複数の要求に対応」しました。[124]

中世の発展

インドのいくつかの宗教と伝統に共通する分母の概念は、西暦12世紀からさらに発展しました。[125]ローレンゼンは、「家族的類似」の出現と、彼が「中世および現代のヒンドゥー教の始まり」と呼んでいるものが形作られていることをたどる。西暦300〜600年、初期のプラーナの発展と、初期のヴェーダの宗教との連続性。[126]ローレンゼンは、ヒンズー教徒の自己同一性の確立は「対照的なイスラム教徒の他者との相互自己定義のプロセスを通じて」行われたと述べている。[127]ローレンゼンによれば、この「他者の存在」[127]は、さまざまな伝統や学校の間の「ゆるい家族的類似」を認識するために必要である。

インド言語学者のアレクシス・サンダーソンによれば、イスラム教がインドに到着する前は、「サンスクリット語の情報源は、ヴァイディカ、ヴァイアヴァ、シャイヴァ、シャクタ、サウラ、仏教、ジャイナの伝統を区別していましたが、これらの最初の5つを集合体として示す名前はありませんでした。仏教とジャイナ教に反対する」。サンダーソンは、この正式な名前の欠如は、対応するヒンドゥー教の概念が存在しなかったことを意味するものではありません。西暦1千年紀の終わりまでに、仏教やジャイナ教とは異なる信念と伝統の概念が出現しました。[web 5]この複雑な伝統は、特定の反律法主義のタントラ運動を除いて、現在ヒンドゥー教であるもののほとんどすべてをそのアイデンティティで受け入れました。[ウェブ5]当時の保守的な思想家の中には、特定のシャクティ派、ヴィシュヌ派、シャクティ派のテキストや慣習がヴェーダと一致しているか、全体として無効であるかを疑問視する人もいました。穏健派、そしてその後のほとんどの正統派学者は、いくつかのバリエーションはあるものの、彼らの信念の基礎、儀式の文法、精神的な前提、そして救済論は同じであることに同意しました。「このより大きな一体感」は、「ヒンドゥー教と呼ばれるようになった」とサンダーソンは述べています。[ウェブ5]

ニコルソンによれば、すでに12世紀から16世紀の間に、「特定の思想家は、ウパニシャッド、叙事詩、プラーナ、および遡及的に主流の「6つのシステム」( saddarsana)として知られている学校の多様な哲学的教えを単一の全体として扱い始めました。ヒンドゥー哲学。」[129]「哲学的区別の曖昧さ」の傾向もバーリーによって指摘されている。[130]ハッカーはこれを「宗教的包括主義」と呼び[117]、マイケルズは「特定の習慣」について語っています。[15]ローレンゼンは、イスラム教徒とヒンズー教徒の間の相互作用[131]と、「[132] [51] 1800年よりかなり前に始まった。[133]マイケルズは次のように述べている。

植民地時代と新ヴェーダーンタ

この宗教的包括主義[135]は、19世紀と20世紀にヒンドゥー教改革運動と新ヴェーダーンタ[136]によってさらに発展し、現代のヒンドゥー教の特徴となっています。[117]

「単一世界の宗教的伝統」としての「ヒンドゥー教」に関する概念と報告[137]は、19世紀の改宗宣教師とヨーロッパのインド学者によっても普及しました。インドの宗教に関する彼らの情報と、宣教師オリエンタリストがヒンドゥー教であると推定したアニミストの観察に対して。[137] [79] [138]これらの報告は、ヒンドゥー教についての認識に影響を与えた。ペニントンなどの学者は、植民地時代の論争の報告が、ヒンドゥー教が悪魔への奉仕に捧げられた単なる神秘的な異教であるという偽造されたステレオタイプにつながったと述べていますが[注20]、他の学者は植民地時代の構造がヴェーダ、バガヴァッドギーター、マヌ法典などのテキストは、ヒンドゥー教の本質であり、「ヒンドゥー教の教義」とヴェーダーンタ派(特にアドヴァイタヴェーダーンタ派)との現代的な関連において、ヒンドゥー教の神秘的な性質の典型的な例でした。[注21]ペニントンは、世界の宗教としてのヒンドゥー教の研究が植民地時代に始まったことに同意する一方で、ヒンドゥー教が植民地時代のヨーロッパ時代の発明であることに同意しません。ヒンズー教徒であると自認する人々の内、古代にさかのぼることができます。[141] [注22]

現代インドと世界

ヒンドゥトヴァ運動は、ヒンドゥー教の統一を広く主張し、その違いを否定し、古代からインドをヒンドゥー教国と見なしてきました。[148]そして、 「ネオ・ヒンドゥトヴァ」としても知られる、インドにおけるヒンドゥー・ナショナリズムの政治的支配の仮定があります。[149] [150]ネパールでは、インドと同様に、ヒンドゥトヴァの優勢も増加している。[151]ヒンドゥー教の範囲は、ヨガやハレクリシュナ運動などの文化的影響により、世界の他の地域でも拡大しています。多くの宣教師組織、特にイスコンによるものであり、これはインドのヒンズー教徒が世界の他の国々に移住したことによるものでもあります。[152] [153]ヒンドゥー教は、多くの西側諸国と一部のアフリカ諸国で急速に成長しています。【注23】

信念

ヒンドゥー教の信仰における著名なテーマには、ダルマ(倫理/義務)、輪廻(情熱とその結果としての誕生、生、死、再生の継続的なサイクル)、カルマ(行動、意図、結果)が含まれます(ただし、これらに限定されません)。 )、モクシャ(愛着と輪廻からの解放)、そしてさまざまなヨガ(道または実践)。[19]

プルシャールタ

プルシャールタは人間の生活の目的を指します。古典的なヒンドゥー思想は、プルシャールタとして知られる人間の生活の4つの適切な目標または目的を受け入れます。[16] [17]

だるま(義、倫理)

ダルマは、ヒンドゥー教における人間の第一の目標と考えられています。[156]ダルマの概念には、生命と宇宙を可能にする秩序であるrta [157]に一致すると見なされる行動が含まれ、義務、権利、法律、行動、美徳、および「正しい生き方」が含まれます。[158]ヒンドゥー教のダルマには、各個人の宗教的義務、道徳的権利および義務、ならびに社会秩序、正しい行動、および善良な行動を可能にする行動が含まれます。[158]ダルマ、ヴァン・ブイテネンによれば、[159]それは、すべての既存の存在が世界の調和と秩序を維持するために受け入れ、尊重しなければならないものです。それは、ヴァン・ブイテネンが、自分の本性と真の召しの追求と実行であり、したがって宇宙コンサートで自分の役割を果たしていると述べています。[159] Brihadaranyaka Upanishadは、次のように述べています。

マハーバーラタでは、クリシュナはダルマをこの世の事柄と他の世俗的な事柄の両方を支持するものと定義しています。(Mbh 12.110.11)。サナータニーという言葉は、永遠、多年生、または永遠を意味します。したがって、サナータニーダルマは、始まりも終わりもないダルマであることを意味します。[162]

Artha(生計、富)

Arthaは、生計、義務、および経済的繁栄のための富の客観的かつ好意的な追求です。それには、政治的生活、外交、物質的な幸福が含まれます。アーサの概念には、すべての「生きがい」、自分がなりたい状態になることを可能にする活動とリソース、富、キャリア、経済的安全が含まれます。[163]アルタの適切な追求は、ヒンドゥー教における人間の生活の重要な目的と考えられています。[164] [165]

カーマ(官能的な喜び)

カーマ(サンスクリット語、パリ語:काम)は、性的な意味の有無にかかわらず、欲望、願い、情熱、憧れ、感覚の喜び、人生の美的楽しみ、愛情、または愛を意味します。[166] [167]ヒンドゥー教では、カーマは、ダルマ、アルタ、モクシャを犠牲にすることなく追求された場合、人間の生活の本質的で健康的な目標と見なされています。[168]

Mokṣa(解放、saṃsāraからの解放)

モクシャ(サンスクリット語:मोक्ष、ローマ字: mokṣa)またはムクティ(サンスクリット語:मुक्ति)は、ヒンドゥー教の究極の最も重要な目標です。ある意味で、モクシャは悲しみ、苦しみ、輪廻(誕生-再生サイクル)からの解放に関連する概念です。人生の後、特にヒンドゥー教の有神論の学校でのこの終末論的サイクルからの解放は、モクシャと呼ばれています。[159] [169] [170]アートマンcqプルシャの破壊不可能性を信じているため、 [ 171]死は宇宙の自己に関して重要でないと見なされています。[172]

モクシャの意味は、ヒンドゥー教のさまざまな流派の間で異なります。たとえば、Advaita Vedantaは、モクシャに到達した後、人は自分の本質、自己を純粋な意識または証人意識として知っており、それをブラフマンと同一であると識別していると考えています。[173] [174]モクシャ州のドヴァイタ(二元論)学校の信者は、個々のエッセンスをブラフマンとは異なるが非常に近いものとして識別し、モクシャに到達した後、ロカ(天国)で永遠を過ごすことを期待しています。ヒンドゥー教の有神論の学校にとって、モクシャは輪廻からの解放ですが、一元論の学校などの他の学校にとって、モクシャは現在の生活で可能であり、心理的な概念です。[175] [173][176] [177] [174]ドイツ語によると、モクシャは後者に対する超越的な意識であり、自己実現、自由、そして「宇宙全体を自己として実現する」という完璧な状態です。[175] [173] [177] これらのヒンドゥー教の学校のモクシャは、クラウス・クロスターマイアーを示唆している[174]。これまで束縛されていた能力のない環境、制限のない生活への障害を取り除き、人が完全な意味でより真に人になることを可能にすることを意味します。この概念は、ブロックされてシャットアウトされた、創造性、思いやり、理解という未使用の人間の可能性を前提としています。モクシャは、苦しみの生命再生サイクルからの解放以上のものです(saṃsāra)。ヴェーダーンタ派はこれを2つに分けています:Jivanmukti(この人生の解放)とVidehamukti(死後の解放)。[174] [178] [179]

カルマと輪廻

カルマは文字通り行動、仕事、または行為として解釈され[180]、「因果関係の道徳法」のヴェーダ理論も指します。[181] [182]理論は、(1)倫理的または非倫理的である可能性のある因果関係の組み合わせです。(2)倫理化、つまり良い行動または悪い行動は結果をもたらします。(3)再生。[183]カルマ理論は、過去の彼または彼女の行動を参照して、個人の現在の状況を説明するものとして解釈されます。これらの行動とその結果は、人の現在の生活、またはヒンドゥー教のいくつかの学校によると、過去の生活にある可能性があります。[183] [184]この誕生、生、死、そして再生のサイクルは、輪廻と呼ばれます。輪廻からモクシャまでの解放は、永続的な幸福と平和を保証すると信じられています。[185] [186]ヒンズー教の経典は、未来は自由意志から導き出された現在の人間の努力と状況を設定する過去の人間の行動の両方の関数であると教えています。[187]

神の概念

ヒンドゥー教は、さまざまな信念を持つ多様な思考システムです。[61] [188] [web 12]神の概念は複雑であり、各個人とそれに続く伝統と哲学に依存します。それは、単一神教と呼ばれることもあります(つまり、他の人の存在を受け入れながら単一の神に献身することを含みます)が、そのような用語は一般化されすぎています。[189] [190]

リグ・ヴェーダのナサディヤ・スクタ(クリエーション・ヒム)は、宇宙を創造したもの、神とザ・ワンの概念、さらには宇宙がどのようにして生まれたのかを知っています。[195] [196]リグ・ヴェーダは、単一神教的な方法で、優れたものでも劣ったものでもない、さまざまな神々を称賛しています。[197]賛美歌は繰り返し一つの真実と一つの究極の現実を指します。ヴェーダ文学の「一つの真実」、現代の学問では、一神教、一元論、そして自然の偉大な出来事とプロセスの背後にある神聖な隠された原則として解釈されてきました。[198]

ヒンズー教徒は、すべての生き物には自己があると信じています。すべての人のこの真の「自己」は、アートマンと呼ばれます。自己は永遠であると信じられています。[199]ヒンドゥー教の一元論的/汎神論的(非二元論的)神学(Advaita Vedanta学校など)によると、このアートマンはブラフマン、最高の精神、または究極の現実とは区別されません。[200]不二一元論によると、人生の目標は、自分の自己が至高の自己と同一であることを認識することです。、最高の自己がすべての人に存在し、すべての人生が相互に関連していて、すべての人生に一体性があること。[201] [202] [203] 二元論的学校(ドヴァイタとバクティ)は、ブラフマンを個々の自己から分離された至高の存在として理解しています。[204]彼らは、宗派に応じて、ヴィシュヌ、ブラフマー、シヴァ、またはシャクティとしてさまざまに至高の存在を崇拝します。神はイシュヴァラ、バガヴァン、パラメシュワラ、デーヴァまたはデヴィと呼ばれています、およびこれらの用語は、ヒンドゥー教のさまざまな学校でさまざまな意味を持っています。[205] [206] [207]

ヒンドゥー教のテキストは多神教の枠組みを受け入れますが、これは一般に、無生物の天然物質に活力とアニメーションを与える神の本質または光度として概念化されています。[208]人間、動物、樹木、川など、あらゆるものに神があります。それは、川、木、自分の仕事の道具、動物や鳥、昇る太陽、友人やゲスト、教師や両親への供物で観察できます。[208] [209] [210]それらがそれ自体で神聖であるのではなく、それぞれを神聖で尊敬に値するものにするのは、これらの神聖なものです。ブッティマーとウォリンが見ているように、この神性の認識はすべてのものに現れており、ヒンドゥー教のヴェーダの基盤をアニミズムとはまったく異なるものにしています。、すべてのものはそれ自体が神聖です。[208]アニミズムの前提は多様性、したがって人間と人間、人間と動物、人間と自然などに関して権力を争う能力の平等を見ている。ヴェーダの見解はこの競争、人間の平等を認識していない自然、または多様性は、すべての人とすべてを統合する圧倒的で相互に関連する単一の神性です。[208] [211] [212]

ヒンドゥー教の経典は、デーヴァ(または女性の形でデーヴァ)と呼ばれる天体を指名します。これは、神または天の存在として英語に翻訳される場合があります。[注24]デーヴァはヒンドゥー教の文化の不可欠な部分であり、芸術、建築、アイコンを通して描かれ、それらについての物語は経典、特にインドの叙事詩とプラーナに関連しています。しかし、彼らはしばしば人格神であるイシュバラとは区別され、多くのヒンズー教徒がイシュバラを崇拝しています。彼らのiṣṭadevatā、または選ばれた理想としてのその特定の症状の1つで。[213] [214]選択は、個人の好み[215]と、地域および家族の伝統の問題です。[215] [注25]多数のデーヴァはバラモンの現れと見なされます。[217]

アバターという言葉はヴェーダの文献には登場しませんが[218] 、ヴェーダ後の文学では動詞の形で登場し、特に西暦6世紀以降のプラーナの文学では名詞として登場します。[219]理論的には、生まれ変わりのアイデアは、他の神々にも適用されていますが、ほとんどの場合、ヒンドゥー教の神ヴィシュヌのアバターに関連付けられています。[220]ヴィシュヌのアバターのさまざまなリストは、ガルーダプラーナの10のダシャーヴァターラとバーガヴァタプラーナの22のアバターを含むヒンドゥー教の経典に登場します。後者は、ヴィシュヌの化身は無数であると付け加えていますが。[221]ヴィシュヌ派のアバターは、ヴィシュヌ派の神学において重要です。女神に基づくシャクティ派の伝統では、デーヴィーのアバターが見つかり、すべての女神は同じ形而上学的なブラフマン[222]とシャクティ (エネルギー)の異なる側面であると見なされます。[223] [224]ガネーシャやシヴァなどの他の神々のアバターも中世のヒンドゥー教のテキストで言及されていますが、これはマイナーで時折あります。[225]

認識論的および形而上学的な理由から、有神論的アイデアと無神論的アイデアの両方が、ヒンドゥー教のさまざまな学校で豊富にあります。たとえば、初期のニヤーヤ学派のヒンドゥー教は非有神論者/無神論者でしたが[226]、後のニヤーヤ学派の学者は神が存在すると主張し、その論理理論を使用して証明を提供しました。[227] [228]他の学校はNyayaの学者に同意しなかった。Samkhya、[229] Mimamsa [230]、およびヒンドゥー教のCarvaka学校は、「神は不必要な形而上学的な仮定であった」と主張して、非有神論者/無神論者でした。[ウェブ13] [231] [232]そのヴァイシェーシカ学校は、自然主義に依存し、すべての問題が永遠であるという別の非有神論的伝統として始まりましたが、後に非創造神の概念を導入しました。[233] [234] [235]ヒンドゥー教のヨガスクールは「人格神」の概念を受け入れ、それをヒンドゥー教に任せて彼または彼女の神を定義した。[236]不二一元論は、神や神の余地がなく、モハンティが「宗教的ではなく精神的」と呼んでいる一元論的で抽象的な自己と一体性をすべてに教えた。[237]ヴェーダーンタのバクティサブスクールは、それぞれの人間とは異なる創造主である神を教えました。[204]

ヒンドゥー教の神はしばしば表され、女性的側面と男性的側面の両方を持っています。神における女性の概念ははるかに顕著であり、シヴァとパールヴァティー(アルダナーリーシュヴァラ)、ヴィシュヌとラクシュミ、ラーダーとクリシュナ、シーターとラーマの組み合わせで明らかです。[238]

グラハム・シュヴァイクによれば、ヒンドゥー教は古代から現在に至るまで、世界の宗教において神聖な女性の存在感が最も強いとされています。[239]女神は、最も難解なサイバの伝統の中心と見なされています。[240]

権限

権威と永遠の真理は、ヒンドゥー教において重要な役割を果たしています。[241]宗教的な伝統と真実は、その神聖なテキストに含まれていると信じられており、それらは賢人、教祖、聖人、またはアバターによってアクセスされ、教えられています。[241]しかし、ヒンドゥー教では、権威の問いかけ、内部の議論、宗教的テキストへの挑戦という強い伝統もあります。ヒンズー教徒は、これが永遠の真理の理解を深め、伝統をさらに発展させると信じています。権威は「[...]共同でアイデアを発展させる傾向のある知的文化を通じて、そして自然の理性の共有された論理に従って仲介された」。[241]ウパニシャッドの物語は、権威者に質問する登場人物を表しています。[241]ケーナ・ウパニシャッドは繰り返しケナに尋ねます。[241]カタ・ウパニシャッドとバガヴァッド・ギーターは、生徒が教師の劣った答えを批判する物語を提示します。[241]シヴァプラーナでは、シヴァはヴィシュヌとブラフマーに質問します。[241]疑いはマハーバーラタで繰り返される役割を果たします。[241]ジャヤデーヴァのギータ・ゴーヴィンダは、ラーダーの性格を介して批判を示しています。[241]

主な伝統

宗派

ヒンドゥー教には中心的な教義上の権威がなく、多くの実践的なヒンドゥー教徒は特定の宗派や伝統に属しているとは主張していません。[242]しかしながら、4つの主要な宗派が学術研究で使用されています:シヴァ派、シャクティ派、スマールタ派、そしてヴィシュヌ派。[33] [34] [35] [36]ヴィシュヌ派の信者は、ヒンズー教徒の大多数です。2番目の大きなコミュニティはシヴァ派です。[243] [244] [245] [246] [注26]これらの宗派は、主に崇拝されている中央の神、伝統、および救済論の見通しが異なります。[248]ヒンドゥー教の宗派は、世界の主要な宗教で見られるものとは異なります。なぜなら、ヒンドゥー教の宗派は、複数の個人を実践している個人とあいまいであり、彼は「ヒンドゥー教の多中心主義」という用語を示唆しているからです。[249]

ヴィシュヌ派は、ヴィシュヌ[注27]と彼のアバター、特にクリシュナとラーマを崇拝する献身的な宗教的伝統です。[251]この宗派の信奉者は、一般的に非禁欲的で、僧侶であり、「親密な愛情、喜び、遊び心のある」クリシュナや他のヴィシュヌのアバターに触発されたコミュニティイベントや献身主義の実践に向けられています。[248]これらの慣習には、コミュニティダンス、キルタンとバジャンの歌、瞑想的で精神的な力があると信じられている音と音楽が含まれることがあります。[252]神殿の崇拝と祭りは、通常、ヴィシュヌ派で精巧に行われています。[253]バガヴァッド・ギーターとラーマーヤナは、ヴィシュヌ志向のプラーナとともに、その有神論的基盤を提供します。[254]哲学的には、彼らの信念はヴェーダーンタ派ヒンドゥー教の二元論のサブスクールに根ざしています。[255] [256]

シヴァ派はシヴァに焦点を当てた伝統です。シヴァ派は禁欲的な個人主義にもっと惹かれ、いくつかのサブスクールがあります。[248]彼らの実践にはバクティスタイルの献身主義が含まれているが、彼らの信念は、アドヴァイタやラージャヨガなどの非二元的で一元論的なヒンドゥー教の学校に傾いている。[257] [252]一部のシヴァ派は寺院で崇拝しているが、他のシヴァ派はヨガを強調し、シヴァと一体になるよう努めている。[258]アバターは珍しく、一部のシヴァ派は神を男性と女性の原則の融合として、半分は男性、半分は女性として視覚化します(Ardhanarishvara)。シヴァ派はシャクティ派と関係があり、シャクティはシヴァの配偶者と見なされています。[257]コミュニティのお祝いには、フェスティバルや、クンブメーラなどの巡礼へのヴィシュヌ派の参加が含まれます。[259]シヴァ派は、カシミールからネパールにかけてのヒマラヤ北部、および南インドでより一般的に行われている。[260]

シャクティ派は、宇宙の母としてのシャクティまたはデヴィの女神崇拝に焦点を当てており[248] 、アッサムやベンガルなどのインドの北東部および東部の州で特に一般的です。デビは、シヴァの配偶者であるパールヴァティーのような穏やかな形で描かれています。または、カーリーやドゥルガのような激しい戦士の女神として。シャクティ派の信者は、シャクティ派を男性の原則の根底にある力として認識しています。シャクティ派はタントラの実践にも関連しています。[261]地域の祭典にはお祭りが含まれ、その中には行列や海や他の水域への偶像の浸水が含まれるものもあります。[262]

スマールタ派は、シヴァ、ヴィシュヌ、シャクティ、ガネーシャ、スーリヤ、スカンダなど、すべての主要なヒンドゥー教の神々に同時に崇拝を集中させています。[263]スマールタ派の伝統は、ヒンドゥー教がバラモン教と地元の伝統との相互作用から出現した西暦の初め頃のヒンドゥー教の(初期の)古典派時代に発展した。[264] [265]スマールタ派の伝統は、アドヴァイタヴェーダーンタと一致しており、属性のある神(サグナブラフマン)の崇拝を属性のない神を最終的に実現するための旅と見なした創設者または改革者と見なしています( nirguna Brahman、Atman、Self-knowledge)。[266][267]スマールタ派という用語は、ヒンドゥー教のスムリティのテキストに由来します。これは、テキストの伝統を覚えている人を意味します。[257] [268]このヒンドゥー教の宗派は、哲学的なジュニャーナヨガ、経典の研究、反省、神との自己の一体性の理解を求める瞑想の道を実践しています。[257] [269]

ヒンドゥー教の伝統の人口統計学的歴史や傾向について利用できる国勢調査データはありません。[270]推定値は、ヒンドゥー教のさまざまな伝統における支持者の相対的な数によって異なります。ジョンソンとグリムによる2010年の推定によると、Vaishnavismの伝統は、ヒンズー教徒の約6億4100万または67.6%の最大のグループであり、2億5200万または26.6%のシャクティ派、3000万または3.2%のシャクティ派、およびネオを含む他の伝統が続きます。ヒンドゥー教と改革ヒンドゥー教は2500万または2.6%。[243]対照的に、ジョーンズとライアンによれば、シヴァ派はヒンドゥー教の最大の伝統である。[247]

民族

ヒンドゥー教は伝統的に多民族または多民族の宗教です。インド亜大陸では、多くのインド・アーリア人、ドラヴィダ人、その他の南アジアの民族グループ、たとえばメイテイ族(インド北東部のマニプール州のチベット・ビルマ民族)に広まっています。

さらに、古代と中世では、ヒンドゥー教は、西の アフガニスタン(カブール)から東の東南アジアのほぼすべて(カンボジア、ベトナム、インドネシア)を含む、アジアの多くのインド化された王国、大インドの国家宗教でした。 、部分的にフィリピン)–そして15世紀までに、バリ人[273 ] [ 274 ]やインドネシアのテンゲレス人[275] 、ベトナムのチャム族。[276]また、分割後にインドに移住したアフガニスタンのパシュトゥーン人の小さなコミュニティは、ヒンドゥー教にコミットし続けている。[277]

ガーナには多くの新しい民族のガーナヒンドゥー教徒がいます。彼らはスワミガナナンドサラスワティとアフリカのヒンドゥー教修道院の働きによりヒンドゥー教に改宗しました[278] 20世紀初頭から、ババプレマナンダバラティ(1858–1914)の軍隊によって)、スワミヴィヴェーカーナンダ、ACバクティブダンタスワミプラブパダおよび他の宣教師、ヒンドゥー教は西洋の人々の間で一定の分布を得ました。[279]

経典

ヒンドゥー教の古代の経典はサンスクリット語にあります。これらのテキストは、ShrutiとSmritiの2つに分類されます。Shrutiはapauruṣeyāであり、「人でできていない」が、リシ(予言者)に明らかにされ、最高の権威を持っていると見なされ、スムリティは人造で二次的な権威を持っています。[280]それらはダルマの2つの最高の源であり、他の2つはŚiṣṭaĀchāra/Sadāchara(高貴な人々の行為)そして最後にĀtmatuṣṭi(「自分に喜ばれるもの」)です[注29]

ヒンドゥー教の経典は、何世紀にもわたって、書き留められる前に、世代を超えて作曲され、記憶され、口頭で伝えられました。[281] [282]何世紀にもわたって、賢人は教えを洗練し、シュルティとスムリティを拡大し、ヒンドゥー教の6つの古典的な学校の認識論的および形而上学的理論を備えたシャーストラを開発しました。

シュルティ(聞こえるもの)[283]は主に、ヒンドゥー教の経典の最も初期の記録を形成するヴェーダを指し、古代の賢人(リシ)に明らかにされた永遠の真実と見なされています。[284] 4つのヴェーダがあります–リグヴェーダ、サマヴェーダ、ヤジュルヴェーダ、アタルヴァヴェーダ。各ヴェーダは、サンヒター(マントラと祝祷)、アランヤカ(儀式、儀式、犠牲、象徴的な犠牲に関するテキスト)、ブラーフマナの4つの主要なテキストタイプに細分類されています。(儀式、儀式、犠牲についての解説)、およびウパニシャッド(瞑想、哲学、精神的知識について議論するテキスト)。[285] [286] [287]ヴェーダの最初の2つの部分はその後Karmakāṇḍa(儀式的な部分)と呼ばれ、最後の2つはJñānakāṇḍa(知識の部分、精神的な洞察と哲学的な教えについて議論する)を形成します。[288] [289] [290] [291]

ウパニシャッドはヒンドゥー哲学思想の基盤であり、多様な伝統に大きな影響を与えてきました。[292] [293] [146]シュルティス(ヴェーダコーパス)の中で、それらだけがヒンドゥー教徒の間で広く影響力があり、ヒンドゥー教の卓越した経典と見なされており、彼らの中心的な考えはその思想と伝統に影響を与え続けています。[292] [144] Sarvepalli Radhakrishnanは、ウパニシャッドが登場して以来、支配的な役割を果たしてきたと述べています。[294]ヒンドゥー教には108のムクティカー・ウパニシャッドがあり、そのうち10から13は、学者によってプリンシパル・ウパニシャッドとしてさまざまに数えられています。[291] [295] スムリティ(「記憶」)の中で最も注目に値するのは、ヒンドゥー教の叙事詩とプラーナです。叙事詩はマハーバーラタとラーマーヤナで構成されています。バガヴァッド・ギーターはマハーバーラタの不可欠な部分であり、ヒンドゥー教の最も人気のある聖典の1つです。[296]それは時々ギトパニシャッドと呼ばれ、その後シュルティ(「聞いた」)カテゴリーに入れられ、内容はウパニシャッドである。[297] cから構成され始めたプラーナ。300 CE以降、[298]には広範な神話が含まれており、鮮やかな物語を通してヒンドゥー教の一般的なテーマを配布する上で中心的な役割を果たしています。Theヨガスートラは、20世紀に再び人気を博したヒンドゥーヨガの伝統の古典的なテキストです。[299] 19世紀以来、インドのモダニストはヒンドゥー教の「アーリア人の起源」を再主張し、タントラの要素からヒンドゥー教を「浄化」し[92]、ヴェーダの要素を高めてきた。ヴィヴェーダのようなヒンドゥー教のモダニストは、ヴェーダを精神世界の法則と見なしています。[300] [301]タントラの伝統では、アガマは権威ある経典またはシヴァからシャクティへの教えを指し、 [ 302]ニガマスはヴェーダとシャクティからシヴァへの教えを指します。[302]ヒンドゥー教のアガミック学校では、ヴェーダ文学とアガマは等しく権威があります。[303] [304]

練習

儀式

ほとんどのヒンズー教徒は自宅で宗教的な儀式を守っています。[306]儀式は、地域、村、個人によって大きく異なります。ヒンドゥー教では必須ではありません。儀式の性質と場所は個人の選択です。一部の敬虔なヒンズー教徒は、入浴後の夜明けの礼拝(通常は家族の神社で、通常はランプを点灯し、神の像の前に食材を提供することを含みます)、宗教的な台本からの朗読、バジャン(祈りの賛美歌)の歌、ヨガなどの毎日の儀式を行います瞑想、マントラの唱えなど。[307]

火のオブレーション(ヤグナ)のヴェーダの儀式とヴェーダの賛美歌の詠唱は、ヒンドゥー教の結婚式などの特別な機会に観察されます。[308]死後の儀式など、他の主要なライフステージのイベントには、ヤグナやヴェーダのマントラの詠唱が含まれます。[ウェブ15]

マントラの言葉は「彼ら自身が神聖である」[309]そして「言語的な発話を構成しない」である。[310]代わりに、クロスターマイヤーが指摘しているように、ヴェーダの儀式での彼らの適用において、彼らは魔法の音になり、「終わりを意味する」。[注30]バラモンの観点では、音には独自の意味があり、マントラは、それらが参照する形式に先行して、「創造の原始的なリズム」と見なされます。[310]彼らを暗唱することによって、宇宙は再生されます。「彼らの基盤で創造の形を活気づけ、養うことによって。音の純粋さが保たれている限り、マントラの暗唱それらの談話的な意味が人間によって理解されているかどうかに関係なく、効果的です。」[310] [230]

通過儀礼のライフサイクル

主要なライフステージのマイルストーンは、ヒンドゥー教ではサンスカーラ(saṃskāra、通過儀礼)として祝われています。[311] [312]通過儀礼は必須ではなく、性別、コミュニティ、地域によって詳細が異なります。[313]紀元前1千年紀の半ば頃に作曲されたゴータマ・ダルマストラは48のサンスカーラをリストし、 [314]数世紀後に作曲されたグリハストラと他のテキストは、12から16のサンスカーラをリストします。[311] [315]ヒンドゥー教のサンスカーラのリストには、赤ちゃんの誕生や名前の授与式などの外部の儀式と、すべての生き物への思いやりや前向きな姿勢などの決意と倫理の内部の儀式の両方が含まれています。[314] ヒンドゥー教の主な伝統的な通過儀式には、[313] ガルバダナ(妊娠)、プムサバナ(胎児が動き始め、子宮を蹴り始める前の儀式)、シマントナヤナ(妊婦の髪の毛の別れ、ベビーシャワー)、ジャタカルマン(祝う儀式)が含まれます。生まれたばかりの赤ちゃん)、ナマカラナ(子供に名前を付ける)、ニシュクラマナ(家から世界への赤ちゃんの最初の外出)、アンナプラシャナ(赤ちゃんの最初の固形食の摂食)、チュダカラナ(赤ちゃんの最初の散髪、トンスラ)、カルナヴェーダ(耳の穴あけ)、ヴィディアランバ(赤ちゃんの知識から始める)、ウパナヤナ(学校の儀式への参加)、[316] [317] ケシャンタとRitusuddhi(男の子は最初の剃り、女の子はmenarche)、Samavartana(卒業式)、Vivaha(結婚式)、Vratas(断食、精神的な研究)、Antyeshti(大人は創造、子供は埋葬)。[318]現代では、これらのサンスカーラのどれに関して、ヒンズー教徒の間で地域的な違いがあります観察されます。場合によっては、Śrāddha(火葬後に人々を養う儀式)などの追加の地域通過儀礼が行われることもあります。[313] [319]

バクティ(崇拝)

バクティとは、献身者による個人的な神または表象的な神への献身、参加、愛を指します。[web 16] [320] バクティ・マルガは、ヒンドゥー教では、スピリチュアリティの多くの可能な道の1つであり、モクシャの代替手段であると考えられています。[321]ヒンズー教徒の選択に委ねられている他の道は、ジュニャーナ・マルガ(知識の道)、カルマ・マルガ(作品の道)、ラージャ・マルガ(熟考と瞑想の道)です。[322] [323]

バクティは、マントラ、ジャパ(呪文)の唱えから、自宅の神社[324]や、ムルティや神の神聖な像の前の神殿での個人的な祈りまで、さまざまな方法で実践されています。[325] [326] ヒンドゥー教の神殿と国内の祭壇は、現代の有神論的ヒンドゥー教における崇拝の重要な要素です。[327]多くの人が特別な機会に寺院を訪れますが、ほとんどの人は国内の祭壇、通常は神や教祖の神聖な像を含む家の専用部分で毎日祈りを捧げます。[327]

毎日の礼拝の1つの形式は、炎が提供され、「賛美の歌を伴う」儀式であるaartiまたは「嘆願」です。[328]注目すべきアラティには、ヴィシュヌへの祈りであるオム・ジャイ・ジャグディッシュ・ヘア、ガネーシャへの祈りであるスハカルタ・ドゥカハルタが含まれます。[329] [330] Aartiは、神々から「人間の模範」に至るまでの実体に供物を提供するために使用できます。[328]たとえば、アラティは、主神がヴィシュヌの化身であるバラジ寺院を含む多くの寺院で、神の信者であるハヌマーンに提供されています。[331]スワミナラヤンで寺院や神社、aartiはスワミナラヤン派に提供され、信者は最高の神と見なしています。[332]

他の個人的および地域社会の慣習には、プージャ、アラティ、[333]キルタン、またはバジャンが含まれ、信者のグループが祈りの詩や賛美歌を読んだり、詩を歌ったりします。[web 17] [334]神の選択はヒンドゥー教の裁量に委ねられていますが、ヒンドゥー教の献身の最も観察されている伝統には、ヴィシュヌ派、シヴァ派、シャクティ派が含まれます。[335]ヒンズー教徒は、すべて同じ究極の現実、宇宙の精神、およびバラモンと呼ばれる絶対的な精神的概念の単一神教の現れとして、複数の神々を崇拝する可能性があります。[336] [337] [217] ペチェリスは、バクティ・マルガは儀式的な献身主義以上のものであり、心の状態を洗練し、神を知り、神に参加し、神を内面化することを目的とした実践と精神的活動を含みます。[338] [339]バクティの実践はヒンドゥー教の人気があり、簡単に観察できる側面ですが、すべてのヒンズー教徒がバクティを実践したり、属性のある神を信じたりするわけではありません(サグナブラフマン)。[340] [341]ヒンドゥー教の同時実践には、属性のない神への信仰と、自分自身の中の神への信仰が含まれます。[342] [343]

お祭り

ヒンドゥー教の祭り(サンスクリット語:Utsava ;文字通り:「より高く持ち上げる」)は、個人的および社会的生活をダルマに織り込む儀式です。[344] [345]ヒンドゥー教には、太陰太陽暦によって日付が設定される年間を通じて多くの祭りがあり、その多くは満月(ホリ)または新月(ディワリ)のいずれかと一致し、多くの場合季節が変わります。[346]いくつかの祭りは地域でのみ見られ、地元の伝統を祝うが、ホーリーやディワリなどのいくつかは汎ヒンドゥー教である。[346] [347] 祭りは通常、ヒンドゥー教のイベントを祝い、精神的なテーマを暗示し、ラクシャバンダン(またはバイドゥージ)祭りをめぐる姉妹と兄弟の絆などの人間関係の側面を祝います。[345] [348]同じお祭りは、ヒンドゥー教の宗派に応じて異なる物語を刻むことがあり、祝賀会には、地域のテーマ、伝統的な農業、地元の芸術、家族の集まり、プージャの儀式やごちそうが組み込まれています。[344] [349]

いくつかの主要な地域または汎ヒンドゥー教の祭りは次のとおりです。

巡礼

多くの信者が巡礼を行っています。巡礼は歴史的にヒンドゥー教の重要な部分であり、今日もそうです。[350]巡礼地は、ティルサ、クシェトラ、ゴピタ、マハラヤと呼ばれています。[351] [352]ティルサに関連するプロセスまたは旅は、ティルサヤトラと呼ばれます。[353]ヒンドゥー教のテキストSkandaPuranaによると、ティルサには3種類あります。ジャンガムティルサは、サドゥー、リシ、グルの移動可能な場所にあります。; Sthawar Tirthaは、Benaras、Haridwar、Mount Kailash、聖なる川のような動かせない場所にあります。マナス・ティルサは真実、慈善、忍耐、思いやり、穏やかなスピーチ、自己の心の場所にいます。[354] [355] ティルサ・ヤトラは、クヌート・A・ヤコブセン、ヒンズー教徒にとって救いの価値があるものであり、山や森、海岸、川や池などの巡礼地、そして美徳、行動、研究または心の状態。[356] [357]

ヒンドゥー教の巡礼地は、壮大なマハーバーラタとプラーナで言及されています。[358] [359]ほとんどのプラーナには、ティルサマハトミヤの大きなセクションと観光ガイド[360]があり、神聖な場所や訪問する場所について説明しています。[361] [362] [363]これらのテキストでは、バラナシ(ベナレス、カシ)、ラメスワラム、カンチプラム、ドワルカ、プリ、ハリドワール、スリランガム、ヴリンダーバン、アヨーディヤー、ティルパティ、マヤプール、Nathdwara、12のJyotirlinga、Shakti Peethaは、主要な川が合流(サンガム)または海に合流する地域とともに、特に聖地として言及されています。[364] [359] クンブメーラは、太陽祭りマカラサンクランティの前夜のもう1つの主要な巡礼です。この巡礼は、ガンジス川とヤムナ川の合流点にあるプラヤグラジ、ガンジス川の源流近くのハリドワール、シプラ川のウジャイン、ナシクの4つの場所の間で3年のギャップで回転し ます。ゴダヴァリ川のほとりにあります。[365]これは世界最大の大衆巡礼の1つであり、推定4,000万人から1億人がこのイベントに参加しています。[365] [366] [web 18]このイベントでは、彼らは太陽に祈りを捧げ、川で水浴びをします。[365]アディシャンカラに由来する伝統です。[367]

いくつかの巡礼はVrata(誓い)の一部であり、ヒンズー教徒はいくつかの理由でそれを行う可能性があります。[368] [369]赤ちゃんの誕生などの特別な機会をマークする場合もあれば、赤ちゃんの最初のヘアカットなどの通過儀礼の一部として、または病気から治癒した後の場合もあります。[370] [371]それはまた、答えられた祈りの結果であるかもしれないと、エックは述べています。[370]一部のヒンズー教徒にとって、ティルサの別の理由は、最愛の人の死後の願いを尊重すること、またはその人を追悼することです。[370]これには、死者の願いを尊重するために、小川、川、または海のティルサ地域に火葬灰を分散させることが含まれる場合があります。ティルタへの旅は、いくつかのヒンドゥー教のテキストを主張し、喪失の悲しみを克服するのに役立ちます。[370] [注31]

ヒンドゥー教のティルサのその他の理由は、有名な神殿に旅行したり、ガンジス川などの川で水浴びをしたりして、精神的なメリットを活性化または獲得することです。[374] [375] [376]ティルサは、ヒンズー教の伝統において、後悔に対処し、意図しない誤りや意図的な罪に対して罰を与えるための推奨される手段の1つです。[377] [378]巡礼の適切な手順は、ヒンドゥー教のテキストで広く議論されています。[379]最も受け入れられている見解は、最大の緊縮財政は徒歩での移動、または移動の一部は徒歩であるというものであり、巡礼が他の方法で不可能な場合にのみ、輸送手段の使用が受け入れられるというものです。[380]

文化

「ヒンドゥー教の文化」という用語は、お祭りや服装規定など、宗教に関連する文化の側面を意味し、主にインドや東南アジアの文化から着想を得たヒンドゥー教徒が続きます。ヒンドゥー教にはさまざまな文化が混在しており、主にインド文化圏の一部を中心に、多くの国の文化にも影響を与えてきました。

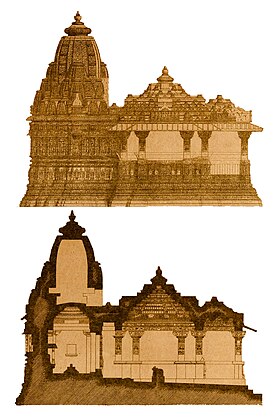

建築

ヒンドゥー建築は、ヒンドゥー教のテキストで説明されているように、寺院、修道院、彫像、家、市場、庭園、都市計画などの構造のためのインド建築の伝統的なシステムです。[381] [382]建築ガイドラインは、サンスクリット語の写本で、場合によっては他の地域の言語でも存続します。これらのテキストには、Vastuシャーストラ、Shilpaシャーストラ、Brihat Samhita 、プラーナとアガマの建築部分、およびマナサラなどの地域のテキストが含まれます。[383] [384]

ヒンドゥー建築の最も重要で特徴的で多くの生き残った例は、グプタ朝にまでさかのぼる石、レンガ、岩を切り出した建築の生き残った例を残した建築の伝統を持つヒンドゥー寺院です。これらの建築は、古代ペルシャとヘレニズムの建築の影響を受けていました。[385]宮殿、家、都市など、現代に生き残ったヒンドゥー建築ははるかに少ない。遺跡と考古学の研究は、インドの初期の世俗的な建築の見方を提供します。[386]

インドの宮殿と市民の建築史に関する研究は、比較的豊富なインド北部と西部のムガル帝国とインド・イスラーム建築に主に焦点を当ててきました。インドの他の地域、特に南部では、ヴィジャヤナガル帝国とナヤカ朝の寺院、廃墟となった都市、世俗的な空間など、16世紀を通じてヒンドゥー建築が繁栄し続けました。[387] [388]世俗的な建築はインドの宗教に反対することは決してありませんでした、そしてそれは世俗的なものに触発されて適応されたヒンドゥー教の寺院で見られるような神聖な建築です。さらに、ハールは、世俗的な建築のミニチュア版を見つけることができるのは、寺院の壁、柱、トラナ、マダパムのレリーフにあると述べています。[389]美術

カレンダー

ヒンドゥー暦、パンチャンガ(サンスクリット語:पञ्चाङ्ग、マラティ: पंचांग)またはパンジカは、インドの亜大陸と東南アジアで伝統的に使用されているさまざまな太陰太陽暦の1つです。彼らは、太陽周期の恒星年に基づく計時と3年ごとの月の周期の調整について同様の基本的な概念を採用していますが、月の周期または太陽の周期と月の名前、および新年を考慮する時期との相対的な強調が異なります。始めること。[390]さまざまな地域のカレンダーの中で、最も研究され、知られているヒンドゥー暦は、南インドのデカン地域で見つかったShalivahana Shaka 、インドのネパール、北部、中央地域で見つかったVikram Samvat (Bikrami)です。これらはすべて月の周期を強調しています。彼らの新年は春に始まります。タミル・ナードゥやケララなどの地域では、太陽の周期が強調されており、これはタミル暦(タミル暦はヒンドゥー暦のように月の名前を使用します)およびマラヤラム暦と呼ばれ、これらは西暦1千年紀の後半に起源があります。[390] [391]ヒンドゥー暦はパンチャンガムと呼ばれることもあります(पञ्चाङ्ग)、これは東インドではパンジカとしても知られています。[392]

古代ヒンドゥー暦の概念設計は、ヘブライ暦、中国暦、バビロニア暦にも見られますが、グレゴリアン暦とは異なります。[393] 12の月の周期(354の月の日) [394]とほぼ365の太陽の日の不一致を調整するために月に日を追加するグレゴリオ暦とは異なり、ヒンドゥー暦は月の月の整合性を維持しますが、挿入します祭りや作物関連の儀式が適切な時期に行われるようにするために、複雑な規則により、32〜33か月に1回の追加の1か月。[393] [391]

ヒンドゥー暦はヴェーダ時代からインド亜大陸で使用されており、特にヒンドゥー教の祭りの日付を設定するために、世界中のヒンドゥー教徒によって使用され続けています。インドの初期の仏教徒のコミュニティは、古代のヴェーダ暦、後にヴィクラマ暦、そして地元の仏教暦を採用しました。仏教の祭りは、月のシステムに従ってスケジュールされ続けています。[395]カンボジア、ラオス、ミャンマー、スリランカ、タイの仏暦と伝統的な太陰太陽暦も、古いバージョンのヒンドゥー暦に基づいています。同様に、古代ジャイナ教伝統は、お祭り、テキスト、碑文のヒンドゥー暦と同じ太陰太陽暦に従っています。しかし、仏教とジャイナ教の計時システムは、仏陀とマハーヴィーラの生涯を基準点として使用しようと試みました。[396] [397] [398]

ヒンドゥー暦は、ヒンドゥー占星術や干支システムの実践だけでなく、主の特別な出現日やエカダシなどの断食日を観察するためにも重要です。人と社会

ヴァルナ

ヒンドゥー社会はvarṇasと呼ばれる4つのクラスに分類されています。彼らはバラモンです:ヴェーダの教師と司祭。クシャトリヤ:戦士と王; ヴァイシャ:農民と商人; とシュードラ:使用人と労働者。[399]バガヴァッド・ギーター は、ヴァルナを個人の義務(svadharma)、生まれつきの自然(svabhāva)、自然の傾向(guṇa)に結び付けています。[400]マヌ法典は、さまざまなカーストを分類しています。[ウェブ19]他の学者の中には反対しているが、いくつかの社会学者によって指摘されているように、ヴァルナ 内のある程度の機動性と柔軟性は、カースト制度における社会的差別の主張に異議を唱えている[401] [402]。[403]学者たちは、いわゆるカースト制度が経典または社会的慣習によって認可されたヒンドゥー教の一部であるかどうかを議論している。[404] [web 20] [note 32]そして、さまざまな現代の学者は、カースト制度はイギリスの植民地政権によって構築されたと主張している。[405]

知識の放棄された人は、通常、Varṇatitaまたはヴェーダーンタ派の作品では「すべてのvarṇasを超えて」と呼ばれます。比丘は、彼が食べ物を頼む家族のカーストについて気にしないように忠告されています。アディ・サンカラのような学者は、ブラフマンがすべてのヴァルナを超えているだけでなく、彼と同一視されている人はカーストの区別と限界を超越していると断言しています。[406]

ヨガ

ヒンズー教徒が人生の目標をどのように定義するにせよ、セージがその目標を達成するために教えてきたいくつかの方法(ヨガ)があります。ヨガは、健康、静けさ、精神的な洞察のために体、心、意識を訓練するヒンドゥー教の分野です。[407]ヨガに捧げられたテキストには、ヨガスートラ、ハタヨガプラディピカ、バガヴァッドギーター、そして哲学的および歴史的基盤としてのウパニシャッドが含まれます。ヨガは手段であり、ヒンドゥー教の4つの主要なマルガ(道)は次のとおりです。バクティヨガ(愛と献身の道)、カルマ・ヨーガ(正しい行動の道)、ラージャ・ヨーガ(瞑想の道)、そしてジュニャーナ・ヨガ(知恵の道)[408]個人は、他のヨガよりも1つまたはいくつかのヨガを好むかもしれません、彼または彼女の傾向と理解によると。あるヨガの練習は他のヨガを排除するものではありません。運動としてのヨガの現代的な実践(伝統的にハタヨガ)は、ヒンドゥー教と争われた関係を持っています。[409]

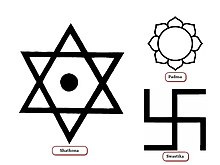

象徴主義

ヒンドゥー教は、芸術、建築、文学、崇拝の神聖さを表すために、象徴主義と図像学のシステムを開発しました。これらのシンボルは、経典や文化的伝統からその意味を獲得します。音節のオーム(ブラフマンとアートマンを表す)はヒンドゥー教そのものを表すように成長しましたが、スワスティカの記号などの他のマーキングは縁起の良いものを表し[410]、額のティラカ(文字通り、種)は精神的な第三の目の場所と考えられています目、[411]は、儀式または通過の儀式への儀式的な歓迎、祝福、または参加を示します。[412]線のある手の込んだティラカは、特定の宗派の信者を特定することもあります。花、鳥、動物、楽器、対称的な曼荼羅の絵、オブジェクト、偶像はすべて、ヒンドゥー教の象徴的な図像の一部です。[413] [414]

Ahiṃsāと食習慣

ヒンズー教徒は、アヒンサー(非暴力)の実践とすべての生命の尊重を提唱しています。なぜなら、神性は植物や人間以外の動物を含むすべての存在に浸透すると信じられているからです。[415] ahiṃsāという用語はウパニシャッドに登場し[416]、壮大なマハーバーラタ[417]であり、ahiṃsāはパタンジャリのヨガスートラにある5つのヤマ(自制の誓い)の最初のものです。[418]

ahiṃsāに従って、多くのヒンズー教徒はより高い形態の生命を尊重するために菜食主義を受け入れます。肉、魚、卵をまったく食べないインドの厳格な菜食主義者(すべての宗教の信者を含む)の推定値は20%から42%の間で変動しますが、他の菜食主義者はそれほど厳格ではない菜食主義者または非菜食主義者です。[419]肉を食べる人は、肉の生産にジャトカ(クイックデス)法を求め、ハラール(スローブリードデス)法を嫌い、クイックデス法は動物の苦痛を軽減すると信じています。[420] [421]食生活は地域によって異なり、ベンガルのヒンズー教徒とヒンズー教徒はヒマラヤ地域に住んでいます。、または三角州地域で、定期的に肉や魚を食べています。[422]特定の祭りや行事で肉を避ける人もいます。[423]肉を食べる注意深いヒンズー教徒は、ほとんどの場合、牛肉を控えています。ヒンドゥー教は特にBosindicusを神聖であると考えています。[424] [425] [426]ヒンドゥー社会の牛は伝統的に世話人であり母体であると認識されており[427]、ヒンドゥー社会は牛を利己的でない寄付の象徴として尊敬している[428]無私の犠牲、優しさ、寛容。[429]厳格な菜食主義者 を守り続けている多くのヒンズー教徒のグループがあります現代のダイエット。肉、卵、魚介類を含まない食事に固執する人もいます。[430]食べ物は、ヒンドゥー教の信仰において、体、心、精神に影響を及ぼします。[431] [432] ŚāṇḍilyaUpanishad [433]やSvātmārāma [434] [435]などのヒンドゥー教のテキストは、山(高潔な自己拘束)の1つとして三田原(適度に食べる)を推奨しています。バガヴァッド・ギーターは、17.8節から17.10節で、体と心を食物と結びつけています。[436]

シャクティ派の伝統に属するヒンズー教徒[437]や、バリやネパール[438] [439]などの地域のヒンズー教徒は、動物の犠牲を実践しています。[438]犠牲になった動物は、儀式用の食べ物として食べられます。[440]対照的に、Vaishnavaヒンズー教徒は動物の犠牲を嫌い、激しく反対している。[441] [442]ヒンドゥー教では、動物への非暴力の原則が徹底的に採用されているため、動物の犠牲はまれであり[443]、歴史的には痕跡的な限界慣行にまで縮小されています。[444]

機関

寺

ヒンドゥー教の神殿は神の家です。[445]それは、ヒンドゥー教の考えと信念を表現するための象徴性が注入された、人間と神々を結びつけるように設計された空間と構造です。[ 446]寺院には、ヒンドゥー教の宇宙論のすべての要素が組み込まれています。これは、須弥山を表す最も高い尖塔またはドームです。ブラフマーの住居と精神的な宇宙の中心を思い起こさせます。とカルマ。[448] [449]レイアウト、モチーフ、計画、および構築プロセスは、古代の儀式、幾何学的な象徴を暗唱し、ヒンドゥー教のさまざまな学校に固有の信念と価値観を反映しています。[446]ヒンドゥー教の神殿は、多くのヒンドゥー教徒(すべてではない)の精神的な目的地であり、芸術、毎年恒例の祭り、通過儀礼、地域の祭典のランドマークでもあります。[450] [451]

ヒンドゥー教の寺院は、さまざまなスタイル、さまざまな場所にあり、さまざまな建設方法を展開し、さまざまな神や地域の信仰に適応しています。[452]ヒンドゥー教の寺院の2つの主要なスタイルには、南インドで見られるゴープラムスタイルと北インドで見られるナガラスタイルが含まれます。[web 22] [web 23]他のスタイルには、洞窟、森、山の神殿が含まれます。[453]それでも、それらの違いにもかかわらず、ほとんどすべてのヒンドゥー教の寺院は、特定の共通の建築原理、コアアイデア、象徴性およびテーマを共有しています。[446] 多くの寺院には、1つまたは複数の偶像があります(ムルティ)。ブラフマーパダ(寺院の中心)の主な尖塔の下にある偶像とグラブグリヤは、ヒンドゥー寺院の焦点(ダルサナ、光景)として機能します。[454]より大きな神殿では、中央の空間は通常、信者が歩き回り、普遍的な本質であるプルシャ(ブラフマン)を儀式的に周行するための歩行者に囲まれています。[446]

アスラマ

伝統的に、ヒンズー教徒の生活は4つのアーシュラム(段階またはライフステージ。別の意味には修道院が含まれます)に分けられます。[455] 4つのアシュラマは、梵行(学生)、グリハスタ(家主)、ヴァーンプラスタ(引退)、サンニャーサ(放棄)です。[456] 梵行は、学士課程の学生の人生の段階を表しています。グリハスタとは、家族を維持し、家族を育て、子供を教育し、家族中心の厳しい社会生活を送るという義務を伴う、個人の結婚生活を指します。[456]グリハスタの段階はヒンドゥー教の結婚式から始まり、社会学的な文脈ですべての段階の中で最も重要であると考えられてきました。この段階のヒンズー教徒は、善良な生活を追求しただけでなく、他の生活段階の人々を支える食物と富を生み出しました。人類を続けた子孫。[457]ヴァーンプラスタは、人が家計の責任を次の世代に引き継ぎ、助言的な役割を果たし、徐々に世界から撤退する引退段階です。[458] [459]サンニャーサの段階は、放棄と物質的生活からの無関心と分離の状態を示し、一般的に意味のある財産や家(禁欲状態)はなく、モクシャ、平和、そして単純な精神的生活に焦点を当てています。[460] [461] アーシュラマシステムは、ヒンドゥー教のダルマ概念の1つの側面です。[457]人間の生活の4つの適切な目標(プルシャールタ)と組み合わせて、アシュラマシステムは伝統的にヒンズー教徒に充実した生活と精神的な解放を提供することを目的としていました。[457]これらの段階は通常連続的であるが、誰でもサニヤサ(禁欲)段階に入り、梵行段階の後いつでも禁欲になることができる。[462]ヒンドゥー教ではサンニャーサは宗教的に義務付けられておらず、高齢者は家族と自由に暮らすことができる。[463]

出家生活

一部のヒンズー教徒は、解放(モクシャ)または別の形態の精神的完全性を追求して、僧侶生活(サニヤサ)を生きることを選択します。[21]出家生活は、物質的な追求から切り離された、瞑想と精神的な熟考のシンプルで独身的な生活に専念しています。[464]ヒンドゥー教の僧侶は、Sanyāsī、Sādhu、またはSwāmiと呼ばれます。女性の放棄者はSanyāsiniと呼ばれます。ヒンドゥー教の人生の究極の目標であると信じられている彼らの単純なアヒンサー主導のライフスタイルと精神的解放(モクシャ)への献身のために、ヒンドゥー教徒はヒンドゥー社会で高い尊敬を受けています。[461]一部の僧院は僧院に住んでいますが、他の僧院は、彼らの必要に応じて寄付された食べ物や慈善団体に応じて、場所から場所へとさまよっています。[465]

歴史

ヒンドゥー教の多様な歴史[19]は、鉄器時代以降のインド亜大陸における宗教の発展と重複または一致しており、その伝統のいくつかは青銅器時代のインダス文明などの先史時代の宗教にまでさかのぼります。このように、それは世界で「最も古い宗教」と呼ばれています。[注33]学者は、ヒンドゥー教をさまざまなインドの文化と伝統の統合[467] [30]と見なし、 [30] [114] [467]多様なルーツを持ち[28]、単一の創設者はいない。[468] [注34]

ヒンドゥー教の歴史はしばしば発展期に分けられます。最初の期間はヴェーダ時代以前であり、インダス文明と地元の先史時代の宗教が含まれ、紀元前1750年頃に終わります。この時期に続いて、インド北部ではヴェーダ時代があり、紀元前1900年から紀元前1400年のどこかで始まり、インド・アーリア人の移住を伴う歴史的なヴェーダ宗教が導入されました。[473] [注35]紀元前800年から紀元前200年までのその後の期間は、「ヴェーダの宗教とヒンドゥー教の転換点」である[476]。ヒンドゥー教、ジャイナ教、仏教の形成期。叙事詩と初期プラーナ時代、cから。西暦前200年から西暦500年にかけて、グプタ朝と一致するヒンドゥー教の古典的な「黄金時代」(西暦320年から650年頃)が見られました。この時期に、ヒンドゥー哲学の6つの分野、すなわち、サムキヤ、ヨガ、ニヤーヤ、ヴァイシェーシカ、ミーマーンサー、ヴェーダーンタが発展しました。シヴァ派やヴィシュヌ派のような一神教の宗派は、この同じ時期にバクティ運動を通じて発展しました。およそ650から1100CEまでの期間は、後期古典派音楽を形成します[15]または古典的なプラーナヒンドゥー教が確立された中世初期、およびアディシャンカラの不二一元論の影響力のある統合。[477]

c。からのヒンドゥー教とイスラム教の両方の支配者の下でのヒンドゥー教。 1250–1750 CE、[478] [479]は、今日も影響力を持っているバクティ運動の注目度が高まっているのを見ました。植民地時代には、ユニテリアン主義や神智学などの西洋の運動に部分的に触発されたさまざまなヒンドゥー教改革運動が出現しました。[480]ネパール王国では、ラナ王朝によるネパールの統一は、国家のヒンズー教化を伴い、 cまで続いた。 1950年代その後、ゴルカ朝は基本的なヒンズー教化にも焦点を当てました。[481] インド人は、フィジー、モーリシャス、トリニダード・トバゴなどのイギリスの植民地でプランテーション労働者として雇われた。[要出典] 1947年のインドの分割は宗教的な線に沿っており、インド共和国はヒンズー教徒の過半数を占めていました。[482] 20世紀の間に、インドのディアスポラのために、ヒンズー教のマイノリティがすべての大陸で形成され、米国で絶対数で最大のコミュニティがありました。[483]とイギリス。[484]

20〜21世紀には、 ISKCON、Sathya Sai Organization、VedantaSocietyなどの多くの宣教師組織があります。インド国外にヒンドゥー教のコア文化を広めることに影響を与えてきました。[注23]政治におけるヒンドゥー教のアイデンティティも増加しており、主にインド、ネパール、バングラデシュでヒンドゥトヴァの形で増加しています。[485]リバイバル運動は主に、RSS、BJP 、およびサンパリヴァールの他の組織のような多くの組織によって開始され、奨励されました。インドでは、ネパールのシブセナネパールやRPP、マレーシアのHINDRAFなど、多くのヒンドゥーナショナリスト政党や組織もあります。[486] [481] 2021年9月、ニュージャージー州は世界ヒンドゥー評議会と連携しました。 10月をヒンドゥー遺産月間と宣言します。

人口統計

ヒンドゥー教はインドの主要な宗教です。ヒンズー教に続いて、国の人口12億1,000万人(2011年の国勢調査)(9億6,600万人の支持者)の約79.8%が続いた。[487]その他の重要な人口は、ネパール(2300万人)、バングラデシュ(1500万人)、インドネシアのバリ島(390万人)に見られます。[488]ヒンズー教徒のかなりの人口もパキスタンに存在している(400万人)。[489]ベトナムのチャム族の大多数もヒンドゥー教に従い、ニントゥアン県で最大の割合を占めている。[490]ヒンドゥー教はイスラム教とキリスト教に次ぐ世界で3番目に急成長している宗教であり、2010年から2050年の間に34%の成長率が予測されています。[491]

ヒンズー教徒の割合が最も高い国:

ネパール – 81.3%。[493]

ネパール – 81.3%。[493] インド – 79.8%。[494]

インド – 79.8%。[494] モーリシャス – 48.5%。[495]

モーリシャス – 48.5%。[495] ガイアナ – 28.4%。[496]

ガイアナ – 28.4%。[496] フィジー – 27.9%。[497]

フィジー – 27.9%。[497] ブータン – 22.6%。[498]

ブータン – 22.6%。[498] スリナム – 22.3%。[499]

スリナム – 22.3%。[499] トリニダード・トバゴ – 18.2%。[500]

トリニダード・トバゴ – 18.2%。[500] カタール – 13.8%。[501]

カタール – 13.8%。[501] スリランカ – 12.6%。[502]

スリランカ – 12.6%。[502] バーレーン – 9.8%。[503]

バーレーン – 9.8%。[503] バングラデシュ – 8.5%。[504]

バングラデシュ – 8.5%。[504] レユニオン – 6.8%。【注36】

レユニオン – 6.8%。【注36】 アラブ首長国連邦 – 6.6%。[505]

アラブ首長国連邦 – 6.6%。[505] マレーシア – 6.3%。[506]

マレーシア – 6.3%。[506] クウェート – 6%。[507]

クウェート – 6%。[507] オマーン – 5.5%。[508]

オマーン – 5.5%。[508] シンガポール – 5%。[509]

シンガポール – 5%。[509] インドネシア – 3.86%。[510]

インドネシア – 3.86%。[510] ニュージーランド – 2.62%。[511]

ニュージーランド – 2.62%。[511] セイシェル – 2.4%。[512]

セイシェル – 2.4%。[512] パキスタン – 2.14%。[513]

パキスタン – 2.14%。[513]

人口統計学的に、ヒンドゥー教はキリスト教とイスラム教に次ぐ世界で3番目に大きな宗教です。[514] [515]

| 伝統 | フォロワー | ヒンズー教徒の人口の% | 世界人口の% | フォロワーダイナミクス | ワールドダイナミクス |

|---|---|---|---|---|---|

| ヴィシュヌ派 | 640,806,845 | 67.6 | 9.3 | ||

| シヴァ派 | 252,200,000 | 26.6 | 3.7 | ||

| シャクティ派 | 30,000,000 | 3.2 | 0.4 | ||

| 新ヒンドゥー教 | 20,300,000 | 2.1 | 0.3 | ||

| ヒンドゥー教の改革 | 5,200,000 | 0.5 | 0.1 | ||

| 累積的な | 948,575,000 | 100 | 13.8 |

批判、迫害、そして討論

批判

ヒンドゥー教は、バラモン教とヴァルナシステムの上流階級のバラモンの弁護士を何度も批判してきました。これには、ダリット(またはシュードラ)が社会で最も低いラングと見なされていたため、差別が伴います。[517]これはしばしば不可触賤の実践と下層カースト市民からの距離に関連していた。[518]

迫害

ヒンズー教徒は、歴史的な宗教的迫害、進行中の宗教的迫害、および組織的な暴力の両方を経験してきました。これらは強制改宗の形で起こり、[519] [520]文書化された虐殺、[521] [522] [523]神殿の取り壊しと冒涜。[524] [525]ヒンズー教徒への歴史的な迫害は、イスラム教徒の支配者[525] [526]の下で、またキリスト教の宣教師によって起こった。[527]ムガル帝国時代、ヒンズー教徒はジズヤに支払うことを余儀なくされました。ゴアでは、ポルトガルの入植者による1560年の異端審問も、ヒンズー教徒の最も残忍な迫害の1つと見なされています。[528]インドの分割中に、イスラム教徒とヒンズー教徒の両方を含む20万人から100万人が殺害された。[529]現代では、ヒンズー教徒は世界の多くの地域で差別に直面しており、多くの国、特にパキスタン、バングラデシュ、フィジーなどで迫害と強制改宗に直面しています[530]。[531] [532]

コンバージョン討論

現代では、ヒンドゥー教からの、そしてヒンドゥー教への宗教的改宗は物議を醸す主題でした。いずれにせよ、宣教師の改宗の概念は、ヒンドゥー教の教訓に対する嫌悪感であると言う人もいます。[533]

たとえば、日本人(神道)、中国人(道教)、ユダヤ人(ユダヤ教)などにほぼ独占的に存在する民族宗教とは異なり、インドとネパールのヒンドゥー教は、インドとネパールの両方で広く普及していることが知られています。アーリア人と非アーリア人の民族グループ。さらに、ヒンドゥー教への改宗はインド国外で長い歴史があります。特にインド半島からのインドの商人と貿易業者は彼らの宗教的な考えを持ち、それはインドの外でヒンドゥー教への宗教的な改宗につながりました。古代と中世では、ヒンドゥー教はアジアの多くの王国、いわゆる大インドの国家宗教でした:西部のアフガニスタン(カブール)から、そしてほとんどすべてを含みます東の東南アジア(カンボジア、ベトナム、インドネシア、[274] [534]フィリピン)、そして15世紀までに、仏教とイスラム教に取って代わられたのはほぼどこでもでした。[271] [272]したがって、世界で現代のヒンドゥー教の説教をするのは非常に自然に見えます。

インド国内では、紀元前2世紀のヘリオドロスの柱などの考古学的およびテキストによる証拠は、ギリシャ人や他の外国人がヒンドゥー教に改宗したことを示唆しています。[535] [536]キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教の間の改宗と改宗に関する議論は最近のものであり、19世紀に始まった。[537] [538] [注37]

アーリヤ・サマージなどの一部のヒンドゥー教改革運動の宗教指導者は、イスラム教徒とキリスト教徒を改宗させてヒンドゥー教に改宗させるためにシュッディ運動を開始しました[542] [543]。[533]ヒンドゥー教のこれらすべての宗派は彼らのグループに新しいメンバーを歓迎しましたが、ヒンドゥー教の多様な学校の他の指導者は、宣教師イスラム教とキリスト教からの集中的な改宗活動を考えると、この「ヒンドゥー教には改宗主義のようなものはありません」と述べています再検討する必要があります。[533] [542] [544]

主要な宗教からヒンドゥー教への転換、およびその逆の転換の適切性は、インド、ネパール、[545] [546] [547]およびインドネシアで活発に議論されてきたトピックであり、現在も続いています。[548]

も参照してください

- ヒンドゥー教

- 関連するシステムと宗教

ノート

- ^ a b ヒンドゥー教は、「宗教」、「一連の宗教的信念と実践」、「宗教的伝統」、「生き方」(Sharma 2003、pp。12–13)などとしてさまざまに定義されています。トピックについては、 Flood 2008の「境界の確立」の1〜17ページを参照してください。

- ^ 西洋の言語では、ダルマを一言で翻訳することはできません。( Widgery 1930)( Rocher 2003) オックスフォード世界宗教辞典、ダルマは、ダルマを次のように定義しています。したがって、その秩序の維持に適切な行動に。」ダルマ(義、倫理)を参照してください。

- ^ a b 宗教の文脈における「ヒンドゥー」の最初の言及については、いくつかの見解があります。

- 洪水1996、p。6つの州:「アラビア語のテキストでは、アルヒンドは現代インドの人々に使用される用語であり、「ヒンドゥー」または「ヒンドゥー」は、18世紀の終わりにイギリス人によって人々を指すために使用されましたインド北西部の人々である「ヒンドゥー教徒」の'は1830年頃にヒンドゥー教徒に追加され、他の宗教とは対照的にハイカーストのブラフマンの文化と宗教を示しました。この用語は、植民地主義に反対する国民的アイデンティティを構築するという文脈で、すぐにインド人自身によって割り当てられました。 「ヒンドゥー」は、「」とは対照的に、サンスクリット語とベンガリ語のアラビア語のテキストで使用されました。

- Sharma 2002と他の学者は、7世紀の中国の学者Xuanzangは、インドへの17年間の旅行とその人々や宗教との交流が記録され、中国語で保存されていると述べています。玄奘は、西暦7世紀初頭のヒンドゥー教のデヴァ寺院、太陽神とシヴァの崇拝、ヒンドゥー教の哲学のサムキャとヴァイシェシカの学校の学者、ヒンドゥー教徒、ジャイナ教徒、仏教徒の僧侶と修道院との彼の議論について説明しています。 (大乗仏教と玄奘の両方)、そしてナランダでの仏教のテキストと一緒にヴェーダの研究。も参照してくださいGosch&Stearns 2007、pp。88–99、Sharma 2011、 pp。5–12、Smithetal 。2012年、321〜324ページ。

- Sharma 2002はまた、ムハンマド・イブン・カシムによる8世紀のアラブのシンド侵略、アル・ビルーニーの11世紀のテキストTarikh Al-Hind、およびデリー・スルタン時代のテキストなど、イスラム教のテキストでのヒンドゥーという言葉の使用についても言及しています。ここで、ヒンドゥーという用語は、仏教徒などのすべての非イスラム教徒を含み、「地域または宗教」であるという曖昧さを保持しています。

- ローレンツェン2006は、リチャード・イートンを引用して次のように述べています。イサミは、民族地理学的な意味でインド人を意味する「ヒンディー」という言葉を使用し、ヒンドゥー教の信者という意味で「ヒンドゥー」を意味する「ヒンドゥー」という言葉を使用しています。(Lorenzen 2006、p。33)

- Lorenzen 2006 、pp。32–33は、12世紀までのCanda BaradaiによるPrithvírájRásoなどの他の非ペルシャ語のテキスト、および14世紀にイスラム王朝の軍事的拡大と戦ったアンドラプラデーシュ王国からの碑文の証拠にも言及しています。ヒンズー教徒は、「トルコ人」またはイスラム教の宗教的アイデンティティとは対照的に、部分的に宗教的アイデンティティを意味します。

- Lorenzen 2006、p。15は、ヨーロッパ言語(スペイン語)での宗教的文脈での「ヒンドゥー」という言葉の最も初期の使用の1つは、1649年のセバスチャンマンリケによる出版であったと述べています。}}

- ^ 参照:

- ファウラー1997、p。1:「おそらく世界で最も古い宗教」。

- Klostermaier 2007、p。1:世界で「最古の生きている主要な宗教」。

- Kurien 2006:「地球上には10億人近くのヒンズー教徒が住んでいます。彼らは、世界最古の宗教を実践しています...」

- Bakker 1997:「それ[ヒンドゥー教]は最も古い宗教です」。

- ノーブル1998年:「世界最古の生き残った宗教であるヒンドゥー教は、南アジアの多くで日常生活の枠組みを提供し続けています。」

アニミズムは「最古の宗教」とも呼ばれています。(Sponsel2012:「アニミズムは世界で群を抜いて最古の宗教です。その古代は、少なくとも約60、000〜80、000年前のネアンデルタール人の時代にまでさかのぼると思われます。 ")

オーストラリアの言語学者であるRMWディクソンは、クレーター湖の起源に関するアボリジニの神話が1万年前に正確に遡ることができることを発見しました。(ディクソン1996)

参照: - ^ ノット1998、p。5:「多くの人がヒンドゥー教をサナタナダルマ、永遠の伝統または宗教として説明しています。これは、その起源が人類の歴史を超えているという考えを指します。」

- ^ a b Lockard 2007、p。50:「アーリア人の移住から生じた出会いは、いくつかの非常に異なる人々と文化を結びつけ、インド社会を再構成しました。何世紀にもわたって、アーリア人とドラヴィダ人の融合が起こりました。これは、歴史家がインド・アーリア人の統合と名付けた複雑なプロセスです。」

Lockard 2007、p。52:「ヒンドゥー教は、歴史的に、アーリア人の信念と、何世紀にもわたって発展したハラッパーや他のドラヴィダの伝統との統合として見ることができます。」 - ^ a b Hiltebeitel 2007、p。12:「統合の期間は、「ヒンドゥー合成」、「ブラマニック合成」、または「正統合成」のいずれかとして識別されることがあり、ヴェーダ後期のウパニシャッド(西暦前500年頃)の時代とグプタ朝の時代の間に起こります。帝国の優勢(西暦320年から467年頃)。」

- ^ 参照:

- サミュエル2008、p。194:「バラモン模様」

- 洪水1996、p。16:「バラモンの正統性の伝統は「マスターナラティブ」の役割を果たしてきました」

- Hiltebeitel 2007、p。12:「バラモン合成」

- ^ a b 参照:

- Ghurye 1980、pp。3–4:「彼[1931年国勢調査委員長のJHハットン博士]は、現代のヒンドゥー教は、アーリア人以前のインドの地中海のインスピレーションの信念とリグヴェーダの宗教との融合の結果であると考えています。 。「部族の宗教は、いわば、ヒンドゥー教の神殿にまだ組み込まれていない余剰の資料を提示している」。

- Zimmer 1951、pp。218–219。

- Sjoberg 1990、p。43.引用:[タイラー(1973)。インド:人類学的展望。p。68。]; 「ヒンズー教の統合は、古代の先住民インダス文明の復活よりも、正統性と異教性の弁証法的削減ではありませんでした。この過程で、失礼な野蛮なアリアンの部族は徐々に文明化され、最終的には自生のドラビディアンと合併しました。そして儀式主義はブラフマンの僧侶によって嫉妬深く保存され、彼らの文化の本体は断片的な物語と広大な弁証法の大要に埋め込まれた寓話でのみ生き残った。全体として、インド文化へのアリアンの貢献は重要ではない。インド文化の本質的なパターンはすでに確立されていた紀元前3千年紀に、そして...インド文明の形態は、永続し、最終的にはそれ自体を再び主張しました。」

- Sjoberg1990。

- 洪水1996、p。16:「現代のヒンドゥー教は共通の起源にたどることができない[...]現代のヒンドゥー教に影響を与える多くの伝統は、バラモンの正統派の伝統、放棄者の伝統、人気のあるまたは地元の伝統の3つの広い見出しの下に含めることができます。バラモン教の正統派は「マスターナラティブ」の役割を果たし、時間の経過とともに一連の知識と行動を伝達し、ヴァルナスラマダルマの遵守などの正統派の条件を定義しました。」

- Nath2001。

- Werner1998。

- Werner 2005、8〜9ページ。

- Lockard 2007、p。50。

- Hiltebeitel2007。

- Hopfe&Woodward 2008、p。79:「アーリア人が彼らにもたらした宗教は先住民の宗教と混ざり合い、彼らの間で発展した文化は古典的なヒンドゥー教になりました。」

- サミュエル2010。

- ^ a b そのルーツの中には、ヴェーダ時代後期のヴェーダの宗教(Flood 1996、p。16)と、バラモンの地位の強調(Samuel 2008、pp。48–53)だけでなく、インダスバレーの宗教もあります。文明(Narayanan 2009、p。11; Lockard 2007 、p。52 ; Hiltebeitel 2007、p。3; Jones&Ryan 2007、p。xviii)北東インドのスラマナまたは放棄者の伝統(Flood 1996、p。16; Gomez 2013、p。42)、非ヴェーダのインド・アーリア文化にルーツがある可能性がある(Bronkhorst 2007); そして、「人気のある、または地元の伝統」(Flood 1996、p。16)と「私たちが自信を持って解読できるというテキストの証拠が作成されるずっと前に南アジアで繁栄した先史時代の文化」。ドニガー2010、p。66)

- ^ DN Jhaのエッセイ「ヒンドゥー教のアイデンティティを探している」の中で、彼は次のように書いています。[49]彼はさらに、「イギリス人はインドから「ヒンドゥー」という言葉を借りて、それに新しい意味と重要性を与え、そしてそれをヒンドゥー教と呼ばれる統一された現象としてインドに再輸入した」と書いた。[50]

- ^ インド・アーリア語のシンドゥは「川」、「海」を意味します。[41]リグヴェーダで頻繁に使用されてい。シンドゥ地域は、「アーリア人の土地」であるアーリア人の一部です。

- ^ 古代文学では、 BharataまたはBharataVrasaという名前が使用されていました。[55]

- ^ 現代では、ヒンドゥーという用語は、ヒンドゥー教の1つまたは複数の側面を、実践的か非実践的か、自由放任主義かを問わず、同一視する個人を指します。[57]この用語には、仏教、ジャイナ教、シーク教などの他のインドの宗教、またはサルナイズムなどのインドで見られるさまざまなアニミストの部族の宗教と同一視する人々は含まれません。[58]ヒンドゥーという用語は、現代の用語では、ヒンドゥー教内の固定された一連の宗教的信念ではなく、文化的または民族的にヒンドゥーとして自分自身を受け入れる人々を含みます。ジュリアス・リプナーは、ヒンズー教徒にヒンズー教徒として受け入れられたり、自分自身をヒンズー教徒と表現したりするために、最小限の意味で宗教的である必要はないと述べ[59]

- ^ Sweetmanは言及します:

- Halbfass 1988、インドおよびヨーロッパ

- Sontheimer 1989、ヒンズー教の再考

- ロナルド・インデン、想像するインド

- キャロル・ブレッケンリッジとピーター・ファン・デル・ビア、オリエンタリズムと植民地時代後の窮状

- バスーダ・ダルミアとハインリッヒ・フォン・スティーテンクロン、ヒンズー教を代表する

- SNバラガンガダーラ、盲目の異教徒..

- トーマス・トラウトマン、アーリア人、イギリスのインド

- キング1999、オリエンタリズムと宗教

- ^ 学界の外で広く注目を集め、聖なるものに侵入し、ヒンドゥー教の研究を行った批評家については、ラジブ・マルホートラとビーイング・ディファレンシャルを参照してください。

- ^ サナータニーダルマという用語とそのヴェーダのルーツは、植民地時代、特にブラフモサマージやアーリヤサマージなどの運動を通じて19世紀初頭に別の文脈を持っていました。これらの運動は、アフリカやカリブ海など、インド国外のイギリスとフランスの植民地で特に活発であり、ヒンドゥー教を一神教と解釈し、キリスト教やイスラム教に類似していることを実証しようとしました。彼らの見解は、1895年のサナタンダルマサブハのような他のヒンズー教徒によって反対された。 [87]

- ^ Lipnerは、Brockington(1981)、 The sacred tread、p。5.5。

- ^ ヒンドゥー教は、ペルシア語と-ismの接尾辞から派生しています。それは「インドの多神教」の一般的な意味で、1786年に最初に記録されました。[ウェブ8]

- ^ ペニントン[139]植民地時代の宣教師がヒンドゥー教の初期の印象を報告した状況について次のように述べています。「インドからの宣教師の報告は、先住民や英国の支配者がしばしば彼らの存在に憤慨した土地での外国人の経験も反映しています。政治的および精神的に敵対的な環境[貧しく、飢餓に陥りやすいベンガル–現在は西ベンガルとバングラデシュ]。自分の健康に対する不安と恐れに悩まされ、命や理由を失った同僚を定期的に思い出させ、自分の社会的位置が不明であり、宣教師は、無関心から娯楽、敵意に至るまでの反応に及ぶ群衆に説教し、彼らのまだらの遺産の確かな一部であるものの生産において、彼らのより暗い不安の表現を見つけました。血に飢え、悪魔への奉仕に専念する、捏造されたヒンドゥー教。」

- ^ Sweetman(2004、p。13)は、「この影響の程度が議論されているとしても、植民地主義がヒンドゥー教の研究に影響を与えたという合意が、普遍的ではないにしても、実質的である」いくつかの分野を特定しています。

- プロテスタント文化に似た「ヒンドゥー教の原文の基礎を確立する」というヨーロッパのオリエンタリストの願い(Sweetman 2004、p。13)も、植民地の権力の間で「口頭の権威」ではなく「書面の権威」を好むことによって推進された。 。(Sweetman 2004、p。13)

- ヨーロッパのヒンドゥー教の概念に対するバラモンの影響( Sweetman 2004、p。13)

- [T]ヴェーダーンタ派、より具体的には不二一元論を「ヒンドゥー教の神秘的性質の典型的な例」として特定した。(Sweetman 2004、p。13)(SweetmanはKing 1999、p。128を引用している。)いくつかの要因が「ヒンズー教徒の中心的哲学」としてヴェーダーンタ派を支持することへ:( Sweetman2004、pp。13–14)

- 英国人がフランスの影響、特にフランス革命の影響を恐れたためにヴェダンタが支持されたというニランジャン・ダールの理論によると、そして、アドヴァイタ・ヴェーダーンタが「幻想主義の汎神論」として描かれたというロナルド・インデンの理論は、ヒンドゥー教の植民地のステレオタイプの構築を倫理や生命を否定するものに無関心であると補強している。(Sweetman 2004、pp。13–14)

- 「他の形態のヒンドゥー教における「偶像崇拝」のキリスト教徒とヒンドゥー教徒の両方の批評家に対するヴェーダーンタ派の思想の快適さ」(Sweetman 2004、p。14)

- ヒンドゥー教の一部としてのカーストの植民地時代の構造。(Sweetman2004、pp。14–16)ニコラス・ダークスの理論によれば、「カーストは宗教システムとして再構成され、政治と宗教がかつてなかった状況で社会を組織化した。社会的行動の明確な領域であった(SweetmanはDirks 2001、p。xxviiを引用している)。

- 「キリスト教をイメージしたヒンドゥー教の構築」(Sweetman 2004、p。15)

- 反植民地時代のヒンズー教徒(Sweetman 2004、pp。15–16)「植民地時代以前の国民的アイデンティティを回復する手段としての異種の慣行の体系化に目を向けている」(Sweetman2004 、p。15)(SweetmanはViswanathan 2003を引用している、 p。26.)

- ^ 多くの学者は、植民地時代以前の共通の分母を提示し、中世および植民地時代以前の古代ヒンドゥー教の原文の重要性を主張してきました。

- ^ a b *ヒンドゥー教は、ロシア、ガーナ、米国で最も急速に成長している宗教です。これは、 ISKCONの影響と、 これらの国々でのヒンズー教徒の移住によるものでした。[154]

- ^ 単数形のデーヴァを「神、神」として、複数形を「神々」または「天国または輝くもの」として翻訳する場合は、 Monier-Williams 2001、p。492.devatāの「神の頭、神性」としての翻訳については、 Monier-Williams 2001、p。495。

- ^ ラージプートなどの一部の地域のヒンズー教徒の中で、これらはKuldevisまたはKuldevataと呼ばれています。[216]

- ^ Jones&Ryan 2007 、pp。474によると、「Vaishnavismの信者は、Shaivismの信者よりもはるかに少なく、おそらく2億人に上る」。[247] [疑わしい]

- ^ 時々、ヴィシュヌの配偶者であるラクシュミと一緒に。または、ナラヤナとスリとして。[250]

- ^ リグヴェーダはヴェーダの中で最も古いだけでなく、最も初期のインド・ヨーロッパ語族のテキストの1つです。

- ^ Bhavishya Purana、Brahmaparva、Adhyaya 7によると、ダルマの4つのソースがあります: Śruti(ヴェーダ)、 Smṛti ( Dharmaśāstras、Puranas)、 ŚiṣṭaĀchāra/Sadāchara(高貴な人々の行動)そして最後にĀ シュローカから:

- वेदःस्मृतिःसदाचारःस्वस्यचप्रियम एतच्चतुर्विधंप्राहुःसाक्षाद्धर्मस [ウェブ14]

- vedaḥsmṛtiḥsadācāraḥsvasyacapriyamātmanahetaccaturvidhamprāhuḥsākshāddharmasyalakshaṇam

_ - –BhavishyaPurāṇa、Brahmaparva、Adhyāya7

- ^ Klostermaier:「根bŗh =成長し、大きくなることから派生したバラモンは、もともとヴェーダの言葉と同じであり、人々を繁栄させます。言葉は、異なる領域に住む神々に近づくための主要な手段でした。この「洗練された発話行為」の概念から「目的を達成するための手段として暗黙的かつ明示的に見られている発話の概念」への大きな一歩ではない。Klostermaier2007、 p。55はMadhav M. Deshpande(1990)を引用している。 、ヴェーダの概念の変化:発話行為から魔法の音へ、p.4。

- ^ 火葬の灰はphool(花)と呼ばれています。これらは、アスティ・サンチャヤナと呼ばれる通過儀礼でパイから収集され、アスティ・ビサルジャナの間に分散されます。これは、神聖であると考えられている海域での死者の贖いと、生者の閉鎖を意味します。Tirthaの場所はこれらのサービスを提供しています。[372] [373]

- ^ VenkataramanとDeshpande:「今日、カーストに基づく差別はインドの多くの地域に存在します。....カーストに基づく差別は、神性がすべての存在に内在するというヒンズー教の神聖なテキストの本質的な教えと根本的に矛盾します。」[ウェブ21]

- ^ 例えば、ファウラー:「おそらく世界で最も古い宗教」 [466]

- ^ そのルーツの中には、ヴェーダ時代後期のヴェーダの宗教[114]と、バラモンの地位の強調[469]だけでなく、インダス文明の宗教[28] [470] [471]沙門[ 471]もあります。 472]または東インドの放棄者の伝統[114]、 [472]および「人気のあるまたは地元の伝統」。[114]

- ^ ヴェーダ時代の初めに可能な正確な年代測定はありません。ウィッツェルは紀元前1900年から1400年の範囲について言及しています。[474]洪水は紀元前1500年に言及しています。[475]

- ^ レユニオンは国ではなく、独立したフランスの領土です。

- ^ 論争は、19世紀前半に、キリスト教の宣教師とイスラム教徒の組織との間の激しい論争として始まりました。そこでは、カール・ゴットリーブ・ファンダーなどの宣教師が、コーランとヒンズー教の経典を批判することによって、イスラム教徒とヒンズー教徒を改宗させようとしました。[538] [539] [540] [541]イスラム教徒の指導者は、イスラム教徒が所有するベンガルの新聞に掲載し、農村部のキャンペーンを通じて、キリスト教徒とヒンズー教徒に対する論争を行い、イスラム教内で「浄化と改革運動」を開始した。[537] [538]ヒンドゥー教の指導者たちは、改宗の議論に加わり、キリスト教とイスラム教を批判し、ヒンドゥー教は普遍的で世俗的な宗教であると主張した。[537] [542]

参考文献

- ^ 「ヒンドゥー教」。メリアム・ウェブスター辞書。2021年4月19日取得。

- ^ 「ヒンドゥー諸国2021」。世界人口レビュー。2021 。2021年6月2日取得。

- ^ Siemens&Roodt 2009、p。546。

- ^ リーフ2014、p。36。

- ^ Knott 1998、pp。3、5。

- ^ a b c Hatcher 2015、pp。4–5、69–71、150–152。

- ^ Bowker2000。

- ^ Harvey 2001、p。xiii。

- ^ a b Smith、Brian K.(1998)。「質問機関:ヒンドゥー教の構築と脱構築」。ヒンドゥー研究の国際ジャーナル。2(3):313–339。土井:10.1007/s11407-998-0001-9。JSTOR20106612。_ S2CID144929213。_

- ^ a b Sharma&Sharma 2004、pp。1–2。

- ^ a b Klostermaier 2014、p。2.2。

- ^ a b Klostermaier 2007b、p。7。

- ^ a b Sharma、A(1985)。「ヒンズー教徒は彼ら自身の宗教の名前を持っていましたか?」。オーストラリア東洋学会誌。17(1):94–98[95]。

- ^ 「辞書を見る」。sanskritdictionary.com 。2021年11月19日取得。

- ^ a b cMichaels2004 。_

- ^ a b Bilimoria 2007 ; Koller1968も参照してください。

- ^ a b 洪水1997、p。11.11。

- ^ a b Klostermaier 2007、pp。46–52、76–77。

- ^ a b cBrodd2003。_

- ^ ダルマ、サマンヤ; ケイン、ダルマシャーストラのPVの歴史。巻 2. pp。4–5。Widgery1930も参照してください

- ^ a b Ellinger、Herbert(1996)。ヒンドゥー教。ブルームズベリーアカデミック。pp。69–70。ISBN 978-1-56338-161-4。

- ^ Zaehner、RC(1992)。ヒンドゥー教の経典。ペンギンランダムハウス。pp。1–7。ISBN 978-0-679-41078-2。

- ^ a b クラーク、マシュー(2011)。開発と宗教:神学と実践。エドワードエルガーパブリッシング。p。28. ISBN 978-0-85793-073-6。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2015年2月11日取得。

- ^ Holberg、Dale、ed。(2000)。学生のブリタニカインド。巻 4.ブリタニカ百科事典インド。p。316. ISBN 978-0-85229-760-5。

- ^ ニコルソン、アンドリュー(2013)。ヒンドゥー教の統一:インドの知的歴史における哲学とアイデンティティ。コロンビア大学出版。pp。2–5。ISBN 978-0-231-14987-7。

- ^ a b Samuel 2008、p。193。

- ^ a b Hiltebeitel 2007、p。12; 洪水1996、p。16; Lockard 2007、p。50

- ^ a b c d Narayanan 2009、p。11.11。

- ^ a b Fowler 1997、pp。1、7。

- ^ a b c d e f g h Hiltebeitel 2007、p。12.12。

- ^ a b c dLarson2009 。_

- ^ a b Larson 1995、pp。109–111。

- ^ a b cBhandarkar1913。_

- ^ a b cTattwanandand。_

- ^ a b c Flood 1996、pp。113、134、155–161、167–168。

- ^ a b c Lipner 2009、pp。377、398。

- ^ フレイジャー、ジェシカ(2011)。ヒンドゥー教の研究のコンティニュアムコンパニオン。ロンドン:連続体。pp。1–15 。_ ISBN 978-0-8264-9966-0。

- ^ 「ペリンガタン」。sp2010.bps.go.id。

- ^ Vertovec、スティーブン(2013)。ヒンドゥーディアスポラ:比較パターン。ラウトレッジ。pp。1–4、7–8、63–64、87–88、141–143。ISBN 978-1-136-36705-2。

- ^ – 「ヒンドゥー教徒」。ピュー研究所の宗教と公共生活プロジェクト。2012年12月18日。2020年2月9日のオリジナルからアーカイブ。2015年2月14日取得。

– 「表:国別の宗教構成、数字(2010)」。ピュー研究所の宗教と公共生活プロジェクト。2012年12月18日。2013年2月1日のオリジナルからアーカイブ。2015年2月14日取得。 - ^ a b Flood 2008、p。3.3。

- ^ a b c d e f g Flood 1996、p。6.6。

- ^ パルボラ2015、「第1章」。

- ^ Parpola(2015)、 "Chapter 9": "イラン語では、イラン祖語*は、比較的遅い時期、おそらく紀元前850〜600年頃に次の母音の前にhになりました。"

- ^ a b c Singh 2008、p。433。

- ^ Doniger 2014、p。5.5。

- ^ パルボラ2015、p。1.1。

- ^ a b Doniger 2014、p。3.3。

- ^ ab "ヒンドゥー教の 短い歴史についての短いメモ"。

- ^ 「ヒンドゥー教の短い歴史についての短いメモ」。

- ^ a b cSharma2002。_

- ^ タパー、ロミラ(2004)。初期のインド:起源から西暦1300年まで。カリフォルニア大学出版。p。38. ISBN 978-0-520-24225-8。

- ^ Thapar 1993、p。77。

- ^ トンプソンプラッツ1884。

- ^ Garg、GaṅgāRām(1992)。ヒンドゥー世界の百科事典、第1巻。コンセプトパブリッシングカンパニー。p。3. ISBN 978-81-7022-374-0。

- ^ O'Conell、Joseph T.(1973)。「GauḍīyaVaiṣṇavaテキストの「ヒンドゥー」という言葉」。アメリカンオリエンタルソサエティジャーナル。93(3):340–344。土井:10.2307/599467。JSTOR599467。_

- ^ ターナー、ブライアン(2010)。宗教社会学への新しいブラックウェルコンパニオン。ジョン・ワイリー&サンズ。pp。424–425。ISBN 978-1-4051-8852-4。

- ^ ミナハン、ジェームズ(2012)。南アジアおよび太平洋の民族グループ:百科事典。pp。97–99。ISBN 978-1-59884-659-1。

- ^ Lipner 2009、p。8.8。

- ^ a b Sweetman、Will(2003)。ヒンドゥー教のマッピング:「ヒンドゥー教」とインドの宗教の研究、1600年から1776年。オットーハラソヴィッツヴェルラグ。pp。163、154–168。ISBN 978-3-931479-49-7。

- ^ a b Lipner 2009、p。8引用:「[...]ヒンズー教徒によってヒンズー教徒として受け入れられると説明されている最小限の意味で宗教的である必要はなく、ヒンズー教徒として完全に正当に自分自身を説明する必要もありません。 、万有内在神論的、無知、人道主義者、無神論者でさえ、それでもヒンドゥー教徒と見なされています。」

- ^ Kurtz、Lester、ed。(2008)。暴力、平和、紛争の百科事典。アカデミックプレス。ISBN 978-0-12-369503-1。

- ^ MKガンジー、 2015年7月24日にウェイバックマシンでアーカイブされたヒンドゥー教の本質 、編集者:VB Kher、Navajivan Publishing、3ページを参照。ガンジーによれば、「人は神を信じず、それでも自分をヒンズー教徒と呼ぶかもしれない」とのことです。

- ^ ノット1998、p。117。

- ^ Sharma 2003、pp。12–13。

- ^ Radhakrishnan&Moore 1967、p。3; Witzel 2003、p。68

- ^ a bSweetman2004。_

- ^ a b c dKing1999 。_

- ^ Nussbaum2009。

- ^ 洪水1996、p。14.

- ^ a b ジューン・マクダニエル「ヒンドゥー教」、コリガン、ジョン(2007)。宗教と感情のオックスフォードハンドブック。オックスフォード大学出版局。pp。52–53。ISBN 978-0-19-517021-4。

- ^ Michaels 2004、p。21。

- ^ Michaels 2004、p。22。

- ^ a b Michaels 2004、p。23。

- ^ a b c Michaels 2004、p。24。

- ^ 「RAMAISMの定義」。www.merriam-webster.com。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年10月28日取得。

- ^ Michaels 2004、21〜22ページ。

- ^ Michaels 2004、pp。22–23。

- ^ a b c d Ronald Inden(2001)、Imagining India、Indiana University Press、ISBN 978-0-253-21358-7、pp。117–122、127–130

- ^ インソル、ティモシー(2001)。考古学と世界の宗教。ラウトレッジ。ISBN 978-0-415-22155-9。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ Bowker 2000 ; Harvey 2001、p。xiii

- ^ Vivekjivandas 2010、p。1.1。

- ^ ノット1998、p。111。

- ^ ハッカー、ポール(2006)。「ヒンドゥー教のダルマ」。インド哲学ジャーナル。34(5):479–496。土井:10.1007/s10781-006-9002-4。S2CID170922678。_

- ^ ノット1998、p。3.3。

- ^ a b c d e Lipner 2009、pp。15–17。

- ^ テイラー、パトリック; ケース、フレデリックI.(2013)。カリブ海の宗教の百科事典:第1巻:A – L; ボリューム2:M –Z。イリノイ大学出版局。pp。902–903。ISBN 978-0-252-09433-0。

- ^ Lipner 2009、p。16.16。

- ^ Michaels 2004、p。18; Lipner 2009、p。も参照してください77; およびSmith、Brian K.(2008)。「ヒンドゥー教」。ノイスナーでは、ジェイコブ(編)。聖典と権威。Wipfと株式出版社。p。101。

- ^ Feuerstein 2002、p。600。

- ^ クラーク2006、p。209。

- ^ a b Lorenzen 2002、p。33。

- ^ a b c d Flood 1996、p。258。

- ^ Flood 1996、pp。256–261。

- ^ ヤング、セリニティ(2007)。ヒンドゥー教。マーシャルキャベンディッシュ。p。 87。ISBN 978-0-7614-2116-0。2015年2月19日取得。

ヒンドゥー教のルネッサンスのラムモフンロイの父。

- ^ 洪水1996、p。257。

- ^ 洪水1996、p。259。

- ^ 洪水1996、p。249。

- ^ a b c d e Flood 1996、p。265。

- ^ a b c 洪水1996、p。267。

- ^ Flood 1996、pp。267–268。

- ^ Derrett、J .; ダンカン、M。(1973)。ダルマ・シャーストラと司法文学。ヴィースバーデン:ハラソウィッツ。ISBN 978-3-447-01519-6。OCLC1130636 。_

- ^ Doniger 2014、p。20。

- ^ ターナー1996a、p。275。

- ^ Ferro-Luzzi(1991)。「ヒンドゥー教へのポリセティック-プロトタイプアプローチ」。Sontheimer、GD; Kulke、H.(編)。ヒンドゥー教の再考。デリー:マノハール。pp。187–95。

- ^ Dasgupta、Surendranath; Banarsidass、Motilall(1992)。インド哲学の歴史(パート1)。p。70。

- ^ Chande、MB(2000)。現代におけるインド哲学。アトランティックパブリッシャー&ディストリクト。p。277。

- ^ カルプ、ジョン(2008年12月4日)。エドワード・N・ザルタ(編)。「万有内在神論」。スタンフォード哲学百科事典(2017年夏版)。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ スミス、WC(1962)。宗教の意味と終わり。サンフランシスコ:ハーパーとロウ。p。65. ISBN 978-0-7914-0361-7。2020年4月2日にオリジナルからアーカイブされました。2015年10月27日取得。

- ^ Halbfass 1991、pp。1–22。

- ^ Klostermaier 1994、p。1.1。

- ^ 洪水1996、pp。1、7。

- ^ Lockard 2007、p。50; Hiltebeitel 2007、p。12

- ^ a b c d e Flood 1996、p。16.16。

- ^ クワック、ヨハネス; バインダー、ステファン(2018年2月22日)。「ヒンドゥー教における無神論と合理主義」。オックスフォード書誌。オックスフォード大学出版局。土井:10.1093 / obo/9780195399318-0196。

- ^ a b c d Halbfass 1991、p。15.

- ^ a b cNicholson2010 。_

- ^ 洪水1996、p。35。

- ^ a b ピンクニー、アンドレア(2014)。ターナー、ブライアン; オスカー、サレミンク(編)。アジアの宗教のラウトレッジハンドブック。ラウトレッジ。pp。31–32。ISBN 978-0-415-63503-5。

- ^ ヘインズ、ジェフリー(2008)。宗教と政治のラウトレッジハンドブック。ラウトレッジ。p。80. ISBN 978-0-415-60029-3。

- ^ Halbfass 1991、p。1.1。

- ^ Deutsch&Dalvi 2004、99〜100ページ。

- ^ Deutsch&Dalvi 2004、pp。100–101。

- ^ Deutsch&Dalvi 2004、p。101。

- ^ Nicholson 2010、p。2; Lorenzen 2006、pp。1–36

- ^ Lorenzen 2006、p。36。

- ^ a b Lorenzen 1999、p。648。

- ^ Lorenzen 1999、pp。648、655。

- ^ Nicholson 2010、p。2.2。

- ^ Burley 2007、p。34。

- ^ Lorenzen 2006、pp。24–33。

- ^ Lorenzen 2006、p。27。

- ^ Lorenzen 2006、pp。26–27。

- ^ Michaels 2004、p。44。

- ^ Nicholson2010のハッケル。

- ^ キング2001。

- ^ a b King 1999、pp。100–102。

- ^ Sweetman 2004、pp。14–15。

- ^ Pennington 2005、76〜77ページ。

- ^ キング1999、p。169。

- ^ a b Pennington 2005、pp。4–5および第6章。

- ^ ウィッツ、クラウスG(1998)。ウパニシャッドの最高の知恵:はじめに、MotilalBanarsidass。pp。10–11。ISBN 978-81-208-1573-5。

- ^ ヘンダーソン、ジョン(2014)。聖書、正典、解説。プリンストン大学出版局。p。120. ISBN 978-0-691-60172-4。

- ^ a b Olivelle、Patrick(2014)。初期のウパニシャッド。オックスフォード大学出版局。p。3. ISBN 978-0-19-535242-9。

理論的にはヴェーダのコーパス全体が明らかにされた真実[shruti]として受け入れられていますが、実際には、私たちがヒンドゥーと呼ぶようになったさまざまな宗教的伝統の生活と思想に影響を与え続けているのはウパニシャッドです。ウパニシャッドは、ヒンドゥー教の卓越した経典です。

- ^ Doniger 1990、pp。2–3:「ウパニシャッドは後のヒンドゥー哲学の基礎を提供します。ヴェーダのコーパスの中でウパニシャッドだけが広く知られており、最も教育水準の高いヒンドゥー教徒によって引用されています。ランクとファイルのヒンズー教徒の精神的な武器。」

- ^ a b マクドウェル、マイケル; ブラウン、ネイサン(2009)。世界の宗教。ペンギン。pp。208–210。ISBN 978-1-59257-846-7。

- ^ Dissanayake、Wiman(1993)。Kasulis、Thomas P .; etal。(編)。アジアの理論と実践における身体としての自己。ニューヨーク州立大学出版。p。39. ISBN 978-0-7914-1080-6。

- ^ ハンセン、トーマス・ブロム(1999年3月23日)。サフランの波:現代インドの民主主義とヒンドゥーナショナリズム。プリンストン大学出版局。pp。77 。_ ISBN 978-1-4008-2305-5。

- ^ アンダーソン、エドワード; ロングクマー、アルコトン(2018年10月2日)。「」「ネオ・ヒンドゥトヴァ」:進化する形態、空間、ヒンドゥー・ナショナリズムの表現」。現代南アジア.26(4):371–377。doi:10.1080 / 09584935.2018.1548576。ISSN0958-4935 。

- ^ Chacko、Priya(2019c)。「ヒンドゥトヴァの市場化:ヒンドゥーナショナリズムの国家、社会、市場」。現代アジア研究。53(2):377–410。土井:10.1017/S0026749X17000051。hdl:2440/117274。ISSN0026-749X。_ S2CID149588748。_

- ^ 「ネパールがより包括的になるように努力するにつれて、イスラム教徒は取り残されていますか?」。www.worldpoliticsreview.com 。2021年3月2日取得。

- ^ ハッチャー2015、p。239。

- ^ バーグ、トラビスヴァンデ; Kniss、Fred(2008)。「ISKCONと移民:新宗教運動の台頭、衰退、そして再び台頭」。社会学四半期。49(1):79–104。土井:10.1111/j.1533-8525.2007.00107.x。ISSN0038-0253。_ JSTOR40220058。_ S2CID146169730。_

- ^ 「ISKCONがどのようにヒンドゥー教を米国の中心部に持って行ったか」。scroll.in 。2021年4月9日取得。

- ^ 「ヨーロッパのヒンドゥー教」(PDF)。MicrosoftWord。2017年4月28日。2021年4月9日取得。

- ^ 洪水、ギャビン(1996a)。「プルシャールタの意味と文脈」。リプナーでは、ジュリアス(編)。私たちの欲望の果実。pp。16–21。ISBN 978-1-896209-30-2。

- ^ 「ダルマ」 は2016年9月26日にウェイバックマシンでアーカイブされました。オックスフォード世界宗教辞典:「ヒンドゥー教では、ダルマは基本的な概念であり、生命と宇宙を可能にする秩序と習慣、したがって適切な行動を指します。その命令の維持に。」

- ^ ab 「 だるま」。コロンビア百科事典(第6版)。コロンビア大学出版。2013年。ISBN 978-0-7876-5015-5。

- ^ a b c Van Buitenen、JAB(1957年4月〜7月)。「だるまとモクサ」。哲学東西。7(1/2):33–40。土井:10.2307/1396832。JSTOR1396832。_

- ^ Charles Johnston、The Mukhya Upanishads:Books of Hidden Wisdom、Kshetra、 ISBN 978-1-4959-4653-0、481ページ、ディスカッション:478〜505ページ

- ^ Paul Horsch(Jarrod Whitakerによる翻訳)、創造神話から世界法へ:ダルマの初期の歴史、Journal of Indian Philosophy、第32巻、423〜448ページ、(2004)

- ^ Swami Prabhupādā, A. C. Bhaktivedanta (1986). Bhagavad-gītā as it is. The Bhaktivedanta Book Trust. p. 16. ISBN 978-0-89213-268-3. Archived from the original on 29 December 2020. Retrieved 29 December 2020.

- ^ Koller 1968.

- ^ Lochtefeld 2002a, pp. 55–56.

- ^ Bruce Sullivan (1997), Historical Dictionary of Hinduism, ISBN 978-0-8108-3327-2, pp. 29–30

- ^ Macy, Joanna (1975). "The Dialectics of Desire". Numen. 22 (2): 145–60. doi:10.2307/3269765. JSTOR 3269765.

- ^ Monier Williams, काम, kāma Archived 19 October 2017 at the Wayback Machine Monier-Williams Sanskrit English Dictionary, pp 271, see 3rd column

- ^ See:

- "The Hindu Kama Shastra Society" (1925), The Kama Sutra of Vatsyayana, University of Toronto Archives, pp. 8;

- A. Sharma (1982), The Puruṣārthas: a study in Hindu axiology, Michigan State University, ISBN 978-99936-24-31-8, pp. 9–12; See review by Frank Whaling in Numen, Vol. 31, 1 (Jul. 1984), pp. 140–142;

- A. Sharma (1999), "The Puruṣārthas: An Axiological Exploration of Hinduism" Archived 29 December 2020 at the Wayback Machine, The Journal of Religious Ethics, Vol. 27, No. 2 (Summer, 1999), pp. 223–256;

- Chris Bartley (2001), Encyclopedia of Asian Philosophy, Editor: Oliver Learman, ISBN 978-0-415-17281-3, Routledge, Article on Purushartha, p. 443

- ^ Rinehart 2004, pp. 19–21.

- ^ Long, J. Bruce (1980). "2 Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions". In O'Flaherty, Wendy D. (ed.). The concepts of human action and rebirth in the Mahabharata. University of California Press. ISBN 978-0-520-03923-0.

- ^ Europa Publications Staff (2003). The Far East and Australasia, 2003 – Regional surveys of the world. Routledge. p. 39. ISBN 978-1-85743-133-9. Archived from the original on 29 December 2020. Retrieved 29 December 2020.

- ^ Hindu spirituality – Volume 25 of Documenta missionalia. Editrice Pontificia Università Gregoriana. 1999. p. 1. ISBN 978-88-7652-818-7. Archived from the original on 29 December 2019. Retrieved 29 December 2020.

- ^ a b c Potter, Karl H. (1958). "Dharma and Mokṣa from a Conversational Point of View". Philosophy East and West. 8 (1/2): 49–63. doi:10.2307/1397421. ISSN 0031-8221. JSTOR 1397421.

- ^ a b c d Klostermaier, Klaus (1985). Philosophy East & West. University Press of Hawaii. pp. 61–71.

- ^ a b Deutsch 2001.

- ^ Ingalls, Daniel H. H. (1957d). "Dharma and Moksha" (PDF). Philosophy East and West. 7 (2): 41–48. doi:10.2307/1396833. JSTOR 1396833.[permanent dead link]

- ^ a b Pal, Jagat (2004). Karma, Dharma and Moksha: Conceptual Essays on Indian Ethics. Abhijeet Publications. ISBN 978-81-88683-23-9.

- ^ von Brück, M. (1986). "Imitation or Identification?". Indian Theological Studies. 23 (2): 95–105.

- ^ フォート、アンドリューO.(1998年9月3日)。変容のJivanmukti:AdvaitaとNeo-Vedantaの身体化された解放。SUNYPress。ISBN 978-0-7914-3904-3。

- ^ Apte、Vaman S(1997)。学生の英語-サンスクリット語辞書(新版)。デリー:Motilal Banarsidas ISBN 978-81-208-0300-8。

- ^ スミス、ヒューストン(1991)。世界の宗教:私たちの偉大な知恵の伝統。サンフランシスコ:ハーパー。p。64. ISBN 978-0-06-250799-0。

- ^ Karl Potter(1964)、「カルマの自然主義的原理」、哲学東西、Vol。14、No. 1(1964年4月)、39〜49ページ

- ^ a b Wendy D. O'Flaherty(1980)、Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions、University of California Press、ISBN 978-0-520-03923-0、pp。xi–xxv(はじめに)および3–37

- ^ Karl Potter(1980)、 Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions(O'Flaherty、Editor)、University of California Press、 ISBN 978-0-520-03923-0、pp。241–267

- ^ Radhakrishnan 1996、p。254。

- ^ ヴィヴェーカーナンダ、スワミ(2005)。ジュニャーナヨガ。ケシンガーパブリッシング。pp。301–302。ISBN 978-1-4254-8288-6。(1993年第8版)

- ^ チャップル、クリストファーキー(1986年1月1日)。カルマと創造性。SUNYPress。pp。60–64。ISBN 978-0-88706-250-6。

- ^ Chakravarti、Sitansu(1991)。ヒンドゥー教、生き方。MotilalBanarsidass。p。71. ISBN 978-81-208-0899-7。2017年4月13日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ Michaels 2004、p。xiv。

- ^ ギル、NS 「単一神教」。株式会社について。2007年3月17日にオリジナルからアーカイブされました。2007年7月5日取得。

- ^ Kramer 1986、 pp。34–。

- ^ クリスチャン2011、 pp。18–。

- ^ Singh 2008、 pp。206–。

- ^ 洪水1996、p。226。

- ^ 洪水1996、p。226; Kramer 1986、pp。20–21

- ^ *元のサンスクリット語:リグヴェーダ10.129 2017年5月25日にWaybackMachineWikisourceでアーカイブされました。

- 翻訳1:ミュラー1859、pp。559–565

- 翻訳2:Kramer 1986、p。 21

- 翻訳3:クリスチャン2011、 pp。17 – 18

- ^ ミュラー、マックス(1878)。宗教の起源と成長に関する講義:インドの宗教によって示されているように。Longmans Green&Co。pp。260–271。

ウィルキンス、ウィリアムジョセフ(1882年)。ヒンドゥー教の神話:ヴェーダとプラーナ。カルカッタ:ロンドン伝道会。p。8.8。 - ^ Raghavendrachar、HN(1944)。「ヴェーダの一元論」(PDF)。セクションA–芸術。マイソール大学の半年ごとのジャーナル。4(2):137–152。2015年2月6日にオリジナル(PDF)からアーカイブされました。

Werner、K.(1982)。「ヴェーダの展望における男性、神々、そして権力」。グレートブリテン&アイルランド王立アジア学会誌。114(1):14–24。土井:10.1017/S0035869X00158575。

臆病者、H。(1995)。「聖書の限界:ヴィヴェーカーナンダによるヴェーダの再解釈」。書評。Journal ofHindu-ChristianStudies。8(1):45–47。土井:10.7825/2164-6279.1116。一元論的なカテゴリーが、ヒンドゥーの伝統におけるさまざまな体験を見るのに適切なカテゴリーであることは疑いの余地がありません。

- ^ Monier-Williams 1974、pp。20–37。

- ^ Bhaskarananda 1994

- ^ Vivekananda1987。

- ^ John Koller(2012)、 Routledge Companion to Philosophy of Religion(編集者:Chad Meister、Paul Copan)、Routledge、 ISBN 978-0-415-78294-4、99〜107ページ

- ^ ランス・ネルソン(1996)、「シャンカラでの生活解放と古典的なアドヴァイタ」、ヒンズー教思想での生活解放(編集者:アンドリュー・O・フォート、パトリシア・Y・ムンメ)、ニューヨーク州立大学出版、 ISBN 978-0-7914 -2706-4、38〜39ページ、59ページ(脚注105)

- ^ a b R Prasad(2009)、古典的なインドの道徳哲学の歴史的発展的研究、コンセプト出版、ISBN 978-81-8069-595-7、345〜347ページ

- ^ エリアーデ2009、73〜76ページ。

- ^ Radhakrishnan&Moore 1967、pp。37–39、401–403、498–503。

- ^ Monier-Williams2001。

- ^ a b c d バティマー、アン; Wallin、L.(1999)。異文化の視点での性質とアイデンティティ。スプリンガー。pp。64–68。ISBN 978-0-7923-5651-6。

- ^ Berntsen、Maxine(1988)。ヒンドゥー教の経験:マハラシュトラの宗教に関するエッセイ。ニューヨーク州立大学出版。pp。18–19 。_ ISBN 978-0-88706-662-7。

- ^ Taittiriya Upanishad 13プリンシパルウパニシャッド、ロバートヒューム(翻訳者)、281〜282ページ。

Paul Deussen、60 Upanishads of the Veda、Volume 1、Motilal Banarsidass、 ISBN 978-81-208-1468-4、229〜231ページ - ^ Mabry、John R.(2006)。神に気づく:異教徒間のスピリチュアルガイダンスの紹介。ニューヨーク:モアハウス。pp。32–33。ISBN 978-0-8192-2238-1。

- ^ Samovar, Larry A.; Porter, Richard E.; McDaniel, Edwin R.; et al. (2016). Communication Between Cultures. Cengage. pp. 140–144. ISBN 978-1-305-88806-7.

- ^ Werner 2005, pp. 9, 15, 49, 54, 86.

- ^ Renou 1964, p. 55.

- ^ a b Harman 2004, pp. 104–106

- ^ Harlan, Lindsey (1992). Religion and Rajput Women: The Ethic of Protection in Contemporary Narratives. University of California Press. pp. 19–20, 48 with footnotes. ISBN 978-0-520-07339-5.

- ^ a b * Hark & DeLisser 2011, p. [page needed]. "Three gods or Trimurti, Brahma, Vishnu, and Shiva, and other deities are considered manifestations of and are worshipped as incarnations of Brahman."

- Toropov & Buckles 2011, p. [page needed]. "The members of various Hindu sects worship a dizzying number of specific deities and follow innumerable rituals in honor of specific gods. Because this is Hinduism, however, its practitioners see the profusion of forms and practices as expressions of the same unchanging reality. The panoply of deities is understood by believers as symbols for a single transcendent reality."

- Espín&Nickoloff 2007、p。 [必要なページ]。「デーヴァは、宇宙で特定の機能を持ち、非常に長生きする、西洋の天使のような強力な精神的存在です。ガネーシャなどの特定のデーヴァは、ヒンズー教徒によって定期的に崇拝されています。多くのデーヴァ、多くは、デーヴァの源であり支配者である神または女神である唯一の至高の存在を認識する程度に一義的です。」

- ^ Bassuk、Daniel E(1987)。ヒンドゥー教とキリスト教の化身:神の神話-人間。パルグレイブマクミラン。pp。2–4。ISBN 978-1-349-08642-9。

- ^ ハッカー、ポール(1978)。シュミットハウゼン、ランバート(編)。Zur Entwicklung der Avataralehre(ドイツ語)。オットーハラソヴィッツ。pp。424、また405–409、414–417。ISBN 978-3-447-04860-6。

- ^ Kinsley、David(2005)。ジョーンズ、リンゼイ(編)。宗教百科事典。巻 2(第2版)。トムソンゲイル。pp。707–708。ISBN 978-0-02-865735-6。

- ^ ブライアント2007、p。18.18。

- ^ McDaniel、6月(2004)。花を捧げ、頭蓋骨に餌をやる:西ベンガルで人気のある女神崇拝:西ベンガルで人気のある女神崇拝。オックスフォード大学出版局、米国。pp。90–91。ISBN 978-0-19-534713-5。

- ^ ハーレイ、ジョン・ストラットン; ナラヤナン、バスーダ(2006)。ヒンドゥー教の生活。カリフォルニア大学出版。p。174. ISBN 978-0-520-24914-1。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ Kinsley、David R.(1998)。神聖な女性のタントリックビジョン:10Mahāvidyās。MotilalBanarsidass。pp。115–119。ISBN 978-81-208-1522-3。

- ^ Lochtefeld 2002nの「シヴァ」、p。635

- ^ John Clayton(2010)、 Religions、Reasons and Gods:Essays in Cross-cultural Philosophy of Religion、Cambridge University Press、 ISBN 978-0-521-12627-4、150ページ

- ^ Sharma、C.(1997)。インド哲学の批判的調査、デリー:Motilal Banarsidass、 ISBN 978-81-208-0365-7、209–10ページ

- ^ Reichenbach、Bruce R.(1989年4月)。「カルマ、因果関係、そして神の介入」。哲学東西。39(2):135–149[145]。土井:10.2307/1399374。JSTOR1399374。_ 2009年10月27日にオリジナルからアーカイブされました。2009年12月29日取得。

- ^ Rajadhyaksha(1959)。インド哲学の6つのシステム。p。95. 2016年1月1日にオリジナルからアーカイブされました。2015年7月2日取得。

そのような状況下では、神は不必要な形而上学的な仮定になります。

当然、Sankhyakarikasは神について言及していません、Vachaspatiはこれをランク無神論として解釈します。

- ^ a b 臆病者2008、p。114:「ミーマーンサー学派にとって、究極の現実はヴェーダの永遠の言葉に他なりません。彼らはヴェーダを構成したかもしれない単一の最高の創造神の存在を受け入れませんでした。ミーマーンサー学派によると、ヴェーダで名付けられた神々彼らの名前を話すマントラ以外に存在はありません。それで、神々の力は彼らに名前を付けるマントラの力に他なりません。」

- ^ Sen Gupta 1986、p。viii。

- ^ ネビル、ロバート(2001)。宗教的真実。p。51. ISBN 978-0-7914-4778-9。2016年1月1日にオリジナルからアーカイブされました。2015年7月2日取得。

ミーマーンサー学派の理論家(有神論者および無神論者)は、神の存在を証明したとされる証拠は不十分であると判断しました。彼らはまた、作者がヴェーダを構成したり、ヴェーダの儀式を検証するために独立した神を作成したりする必要がなかったのと同じように、世界の製作者を仮定する必要はないと考えました。

- ^ A Goel(1984)、インド哲学:Nyāya-Vaiśeṣikaと現代科学、Sterling、 ISBN 978-0-86590-278-7、149〜151ページ

- ^ Collins、Randall(2000)、The sociology of philosophies、Cambridge、MA:The Belknap Press of Harvard University Press、 ISBN 978-0-674-00187-9、p。836

- ^ Klostermaier 2007、pp。337–338。

- ^ バーリー、マイク(2012)。古典的なサムキヤとヨガ–インドの経験の形而上学。ラウトレッジ。pp。39–41。ISBN 978-0-415-64887-5。; Pflueger、ロイド(2008)。クヌート・ヤコブセン(編)。ヨガスートラ、ヨガの理論と実践における人の純度と力。MotilalBanarsidass。pp。38–39。ISBN

978-81-208-3232-9。; Behanan、Kovoor T.(2002)。ヨガ:その科学的根拠。ドーバー。pp。56–58。ISBN

978-0-486-41792-9。 - ^ Knut Jacobsen(2008)、ヨガの理論と実践:ジェラルドジェームズラーソンに敬意を表してのエッセイ、Motilal Banarsidass、 ISBN 978-81-208-3232-9、77〜78ページ

- ^ ランキン、ジョン(1984年6月1日)。「ヒンドゥー教を教える:いくつかの重要なアイデア」。英国宗教教育ジャーナル。6(3):133–160。土井:10.1080/0141620840060306。ISSN0141-6200。_

- ^ ブライアント2007、p。441。

- ^ Flood 2003、pp。200–203。

- ^ a b c d e f g h i Frazier、Jessica(2011)。ヒンドゥー教の研究のコンティニュアムコンパニオン。ロンドン:連続体。pp。14–15、321–325 。_ ISBN 978-0-8264-9966-0。

- ^ Werner 2005、pp。13、45。

- ^ a b Johnson&Grim 2013、p。400。

- ^ Hillerbrand 2004、p。906。

- ^ ローゼン2017、p。15、注28。

- ^ Klostermaier 2007、p。199。

- ^ a b ジョーンズ&ライアン2007、p。474。

- ^ a b c d SS Kumar(2010)、Bhakti – The Yoga of Love、LITVerlagMünster、ISBN 978-3-643-50130-1、pp。35–36

- ^ Lipner 2009、pp。371–375。

- ^ ベック2005、p。65および第5章。

- ^ Bryant&Ekstrand 2013、pp。15–17。

- ^ a b Bryant&Ekstrand 2004、pp。38–43。

- ^ Nettl、ブルーノ; ストーン、ルースM .; ポーター、ジェームズ; ライス、ティモシー(1998)。ガーランド世界音楽百科事典:南アジア:インド亜大陸。ラウトレッジ。pp。246–247。ISBN 978-0-8240-4946-1。2017年10月11日にオリジナルからアーカイブされました。2016年2月21日取得。

- ^ ( Nelson 2007、pp。1441、376)

- ^ Bryant&Ekstrand 2013、pp。40–43。

- ^ Bryant 2007、pp。357–358。

- ^ a b c d (Espín&Nickoloff 2007、pp。562–563)

- ^ Dalal 2010、p。209。

- ^ James Lochtefeld(2010)、 God's Gateway:Identity and Meaning in a Hindu Pilgrimage Place、Oxford University Press、 ISBN 978-0-19-538614-1

- ^ Isaeva 1995、pp。141–145。

- ^ Scaligero, Massimo (1955). "The Tantra and the Spirit of the West". East and West. 5 (4): 291–296. JSTOR 29753633.

- ^ History: Hans Koester (1929), The Indian Religion of the Goddess Shakti, Journal of the Siam Society, Vol 23, Part 1, pp. 1–18;

Modern practices: June McDaniel (2010), Goddesses in World Culture, Volume 1 (Editor: Patricia Monaghan), ISBN 978-0-313-35465-6, Chapter 2 - ^ Flood 1996, p. 113.

- ^ Hiltebeitel 2013.

- ^ Flood 1996.

- ^ Wainwright, William (2012). "Concepts of God". Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. Archived from the original on 23 March 2015. Retrieved 17 June 2015.

- ^ Murthy, U (1979). Samskara. Oxford University Press. p. 150. ISBN 978-0-19-561079-6.

- ^ Williamson, L (2010). Transcendent in America: Hindu-inspired Meditation Movements as New Religion. New York University Press. p. 89. ISBN 978-0-8147-9450-0.

- ^ Milner, Murray (1994). Status and Sacredness. Oxford University Press. pp. 194–197. ISBN 978-0-19-508489-4.

- ^ The global religious landscape: Hindus Archived 9 February 2020 at the Wayback Machine, Pew Research (2012)

- ^ a b Cœdès 1968; Pande 2006; Acri, Creese & Griffiths 2011.

- ^ a b "The spread of Hinduism in Southeast Asia and the Pacific". Encyclopædia Britannica Online.

- ^ Howe 2001; Stuart-Fox 2002.

- ^ a b ゴンダ、ヤン。「イスラム以前のインドネシアのインドの宗教とバリでの彼らの生存」。東洋学ハンドブック。セクション3。東南アジア、宗教。pp。1–47。

- ^ Hefner 1989 ; Kinney、Klokke&Kieven2003。

- ^ Phuong&Lockhart 2011 ; Pande 2006、p。231。

- ^ ハイダー、スハシーニ(2018年2月3日)。「入れ墨された「青い肌の」ヒンドゥー教のパシュトゥーン人は彼らのルーツを振り返る」。ヒンドゥー。2020年2月9日取得。

- ^ ラジェシュジョシー。「ガーナのユニークなアフリカ・ヒンドゥー寺院」。BBCニュース。

- ^ カーニー2020。

- ^ Muesse 2011、p。202。

- ^ Flood 2003、pp。68–69、 MichaelWitzelの引用を参照してください。

- ^ Sargeant&Chapple 1984、p。3.3。

- ^ Rinehart 2004、p。68。

- ^ 洪水2008、p。4.4。

- ^ 洪水1996、pp。35–39。

- ^ A Bhattacharya(2006)、 Hindu Dharma:Introduction to Scriptures and Theology、 ISBN 978-0-595-38455-6、8〜14ページ。George M. Williams(2003)、Handbook of Hindu Mythology、Oxford University Press、 ISBN 978-0-19-533261-2、285ページ

- ^ Jan Gonda(1975)、ヴェーダ文学:(SaṃhitāsandBrāhmaṇas)、Otto Harrassowitz Verlag、 ISBN 978-3-447-01603-2

- ^ Roer 1908、pp。1–5; 「ヴェーダは2つの部分に分かれています。1つはカルマ神田であり、儀式の部分はプルバ神田とも呼ばれ、儀式を扱います。2つ目の部分は、知識を含む部分であるジュニャーナ神田です。 uttara-kandaまたは後部、そしてBrahmaまたは普遍的な自己の知識を展開します。」

- ^ Werner 2005、pp。10、58、66。

- ^ Monier-Williams 1974、pp。25–41。

- ^ a b Olivelle、Patrick(1998)。"序章"。ウパニシャッド。オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-282292-5。

- ^ a b Doniger 1990、pp。2–3:「ウパニシャッドは後のヒンドゥー哲学の基礎を提供します;ヴェーダのコーパスの彼らだけが広く知られており、最も教育の行き届いたヒンドゥー教徒によって引用されており、彼らの中心的な考えも一部になっていますランクとファイルのヒンズー教徒の精神的な武器の。」

- ^ Dissanayake、Wiman(1993)。Kasulis、Thomas P .; etal。(編)。アジアの理論と実践における身体としての自己。ニューヨーク州立大学出版。p。39. ISBN 978-0-7914-1080-6。

ウパニシャッドはヒンドゥー哲学思想

の基礎を形成し、ウパニシャッドの中心的なテーマはアートマンとブラフマン、または内なる自己と宇宙の自己のアイデンティティです。

- ^ Radhakrishnan、S.(1951)プリンシパルウパニシャッド(再版)。George Allen&Co。pp。17–19。ISBN 978-81-7223-124-8。

- ^ 13の主要なウパニシャッド。ヒューム、ロバートによって翻訳されました。オックスフォード大学出版局。1921年。

- ^ Sarvopaniṣadogāvoなど( GītāMāhātmya6)。GītāDhyānam、「はじめに」で引用。バガヴァッド・ギーター[現状のまま]。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得–BhaktivedantaVedaBase経由。

- ^ Coburn、Thomas B.(1984年9月)。「」インドの「聖書」:ヒンドゥー教の生活における言葉の類型学に向けて」。アメリカ宗教学会誌.52(3):435–459。doi : 10.1093 / jaarel/52.3.435。

- ^ Lorenzen 1999、p。655。

- ^ ミケリス、エリザベスデ(2005)。現代ヨガの歴史:パタンジャリと西洋秘教。連続体。ISBN 978-0-8264-8772-8。

- ^ Vivekananda 1987、pp。6–7、VolumeI。

- ^ ハルシャナンダ1989。

- ^ a b ジョーンズ&ライアン2007、p。13.13。

- ^ Dhavamony、Mariasusai(1999)。ヒンドゥーの精神性。グレゴリアン大学と聖書の出版物。pp。31–34。ISBN 978-88-7652-818-7。

- ^ スミス、デビッド(1996)。シヴァの踊り:南インドの宗教、芸術、詩。ケンブリッジ大学出版局。p。116. ISBN 978-0-521-48234-9。

- ^ Lochtefeld 2002a、p。427。

- ^ Muesse 2011、p。 216。「儀式の毎日の処方ルーチン」

- ^ Heitzman&Worden 1996、pp。145–146。

- ^ Sharma、A(1985)。「ヒンドゥー教の伝統における結婚」。エキュメニカル研究ジャーナル。22(1):69–80。

- ^ Holdrege 1996、pp。346–347。

- ^ a b c Holdrege 1996、p。347。

- ^ a b Pandey、R(1969)。HinduSaṁskāras:ヒンドゥー教の聖餐式の社会宗教的研究(第2版)。デリー:MotilalBanarsidass。ISBN 978-81-208-0434-0。

- ^ Knipe、David(2015)。ヴェーダの声:生きているアンドラの伝統の親密な物語。オックスフォード大学出版局。p。52. ISBN 978-0-19-939769-3。

- ^ a b c ケイン、PV(1941)。「Saṁskāra」。ダルマ・シャーストラの歴史。パートI.Vol。II。バンダルカーオリエンタル研究所。pp。190–417。

- ^ a b Olivelle、Patrick(2009)。Dharmasutras –古代インドの法典。オックスフォード大学出版局。pp。90–91。ISBN 978-0-19-955537-6。

- ^ オルソン、カール(2007)。ヒンドゥー教の多くの色:主題-歴史的紹介。ラトガーズユニバーシティプレス。pp。93–94。ISBN 978-0-8135-4068-9。

- ^ ヴェーダの学校については、 Smith、Brian K.(1986)を参照してください。「儀式、知識、そして存在:古代インドにおけるイニシエーションとヴェーダ研究」。ヌーメン。33(1):65–89。JSTOR3270127。_

- ^ 音楽学校については、以下を参照してください:アーノルド、アリソン; etal。(1999)。ガーランド世界音楽百科事典:南アジア。巻 5.ラウトレッジ。p。459. ISBN 978-0-8240-4946-1。彫刻、工芸品、その他の職業については、Elgood、Heather(2000)を参照してください。ヒンドゥー教と宗教芸術。ブルームズベリーアカデミック。pp。32–134。ISBN 978-0-304-70739-3。

- ^ Siqueira、Thomas N.(1935年3月)。「ヴェーダの秘跡」。思った。9(4):598–609。土井:10.5840/thought1935945。

- ^ Heitzman&Worden 1996、pp。146–148。

- ^ Pechelis、Karen(2011)。「バクティの伝統」。フレイジャーでは、ジェシカ。洪水、ギャビン(編)。ヒンドゥー研究への連続体コンパニオン。ブルームズベリー。pp。107–121。ISBN 978-0-8264-9966-0。

- ^ Lochtefeld 2002a、pp。98–100; karmamārgaとjnanamārgaに関する記事も参照してください

- ^ Sahajananda、ジョン・マーティン(2014)。完全に人間完全に神。パートリッジインド。p。60. ISBN 978-1-4828-1955-7。

- ^ Tiwari、Kedar Nath(2009)。比較宗教学。MotilalBanarsidass。p。31. ISBN 978-81-208-0293-3。

- ^ Huyler、Stephen(2002)。神との出会い:ヒンズー教の献身の要素。エール大学プレス。pp。10–11、71. ISBN 978-0-300-08905-9。

- ^ ゴンダ、1月(1963年)。「インドのマントラ」。オリエンス。16:244–297。土井:10.1163/18778372-01601016。

- ^ Fowler 1997、pp。41–50。

- ^ a b Foulston、Lynn(2012)。クッシュ、デニス; etal。(編)。ヒンズー教百科事典。ラウトレッジ。pp。21–22、868. ISBN 978-1-135-18978-5。

- ^ a b Lutgendorf、Philip(2007年1月11日)。ハヌマンの物語:神の猿のメッセージ。オックスフォード大学出版局。p。401. ISBN 978-0-19-804220-4。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ ガネーシャ、慈悲深い。パル、プラタパディティヤ、マーグ出版物。ボンベイ:マーグ出版物。1995年。ISBN 81-85026-31-9。OCLC34752006 。_ 2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ Raj、Dhooleka S.(2003)。どこから来たの?:現代世界の中流階級の移民(1版)。カリフォルニア大学出版。ISBN 978-0-520-23382-9。JSTOR 10.1525/j.ctt1pn917。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ Lutgendorf、Philip(2007年1月11日)。ハヌマンの物語:神の猿のメッセージ。オックスフォード大学出版局。pp。23、262. ISBN 978-0-19-804220-4。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ ウィリアムズ、レイモンドブレイディ(2018年11月8日)。スワミナラヤンヒンドゥー教入門。ケンブリッジ大学出版局。pp。84、153–154。ISBN 978-1-108-42114-0。2020年12月29日にオリジナルからアーカイブされました。2020年12月29日取得。

- ^ Lochtefeld 2002a、p。51。

- ^ DeNapoli、Antoinette(2014)。本当のサドゥーは神に歌います。オックスフォード大学出版局。pp。19–24。ISBN 978-0-19-994003-5。

- ^ Reinhart、Robin(2004)。現代のヒンドゥー教:儀式、文化、そして実践。pp。35–47。ISBN 978-1-57607-905-8。

- ^ プレンティス2014。

- ^ Sharma 2000、72〜75ページ。

- ^ Prentiss 2014、pp。22–29。

- ^ ジョーンズ、リンゼイ、編 (2005)。宗教百科事典。巻 2.トンプソンゲイル。pp。856–857。ISBN 978-0-02-865735-6。

- ^ ロビンソン、ボブ(2011)。ヒンズー教徒がクリスチャンに会う。OCMS。pp。288–295。ISBN 978-1-870345-39-2;