ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 1950 9 17生 18代インド首相 前グジャラート州首相

高知県中西部地域密着ポータルサイト【満天土佐】

- トップページ ≫

- 写真で綴る竹や笹

写真で綴る竹や笹

-高知県中西部における竹や笹-

- 高知県中西部で観察される孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹・唐竹・雌竹・矢竹・蓬莱竹・布袋竹・隈笹・阿亀笹・鈴子業平竹などの竹や笹に関して、 オリジナルな写真(画像)を基にそれぞれの特徴や見分け方(特に孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節の違い)を掲載しています。

- 竹・笹は全体の姿からすると意外な感じもするが「イネ科」に属するそうで、「稲」・「トウモロコシ」・「ススキ」などと同じ仲間のようです。 そう言われてみれば、確かに「花」の形状がよく似ています。

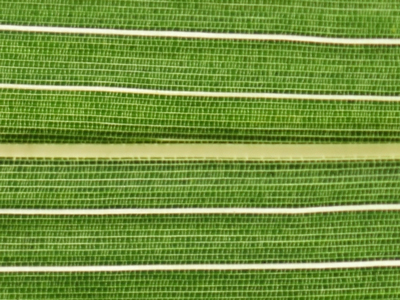

- また学術的には、広義の竹(タケ)は、狭義の竹・笹・バンブーの3つに分類され、蓬莱竹は「バンブー」に属するそうで、 筆者は竹・笹・バンブーの代表的なものの葉脈を、高解像度のカメラで撮影して比較してみました。 その結果、「バンブー類」である蓬莱竹は「平行脈」であるが、それ以外は全て「格子状の脈」であることが判明しました。

- さらにここ数年、自然テーマの写真撮影中に、滅多に咲かないと言われる「竹の花」に複数回でくわしたので、 真竹・淡竹・黒竹・雌竹の花の写真についても掲載しています。

- これらの竹の開花現象の中で、淡竹の開花後に自然の苗が育っているのを偶然見つけ、竹の繁殖の謎に迫ってみました。

新着情報

新着情報- 2021/10/27 布袋竹(ホテイチク)の花を新規掲載しました。

- ●竹や笹の種類

- ●孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

- ●竹と笹とバンブーの違い

- ●竹・笹・バンブーの葉脈(画像)

- ●竹の花(真竹・淡竹・黒竹・雌竹・布袋竹)

- ●竹の開花にまつわる謎

- ●日本国内の主な竹や笹【アイウエオ順】

竹や笹の種類

- 日本国内には、竹類や笹類は数百種類存在すると言われていますが、以下に筆者の地域で見られる主な竹や笹について、 簡単な解説と共に写真(画像)を掲載しています。

- 各竹・笹について、さらに詳細な写真を掲載したページもあります。

- ●孟宗竹(モウソウチク)

- 当地域(高知県中西部)では、最もポピュラーな竹であり、早春のタケノコ掘りで馴染みのある竹でもある。

- 近年は、放置された孟宗竹の竹林が、周辺の田畑、檜・杉林などに侵入し被害も発生している。

孟宗竹の詳細ページ

孟宗竹の詳細ページ  孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

- ●真竹(マダケ)

- 真竹は日本国内の代表的な青竹で、節間長が長く粘り・撓り(しなり)があり加工に適し、古くから竹細工などに利用されている。

- 類似種の淡竹に比べ、稈が青(緑色)く綺麗で、節間長も長い。

真竹の詳細ページ

真竹の詳細ページ  孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

- ●淡竹(ハチク)

- 淡竹は稈が細く割れる性質があリ、筆者の子供の頃は老人達がウナギを釣る為の「竹ひご」として細く加工していた記憶がある。

- 類似種の真竹に比べ、稈は全体的に白く粉をふき、くすんだ感じに見える。

淡竹の詳細ページ

淡竹の詳細ページ  孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

- ●黒竹(クロチク)

- 黒竹の稈は初期は緑色であるが、2年程度で黒紫色になり、その姿の美しさから様々な竹細工に利用されたり、観賞用として栽培されている。

黒竹の詳細ページ

黒竹の詳細ページ  孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

- ●唐竹(トウチク)

- 唐竹は、国内の竹類の中では最長の節間長を持ち、80cmにも達する。

- 各節から3~5本の枝を出し、枝を剪定して枝数を増やすことが可能。

- 枝葉を含めた竹全体の様子が美しく、生垣や庭園竹として利用されている。

唐竹の詳細ページ

唐竹の詳細ページ

- ●雌竹(メダケ)

- 雌竹は、類似種の矢竹と共にササ類に属し、稈鞘が離脱しないで残る。

- 雌竹は、稈長3~8m、稈直径1.5~3㎝程度のササ類としては大型である。

雌竹の詳細ページ

雌竹の詳細ページ

- ●矢竹(ヤダケ)

- 矢竹は、類似種の雌竹と共にササ類に属し、稈鞘が離脱しないで残る。

- 矢竹は、稈長2~5m、稈直径0.5~1.5㎝程度のササ類としては大型である。

矢竹の詳細ページ

矢竹の詳細ページ

- ●蓬莱竹(ホウライチク)

- 学術的には、広義の竹(タケ)は狭義の竹・笹・バンブーの3つに分類され、蓬莱竹は「バンブー」に属するそうです。

- 蓬莱竹が属するバンブー類は、地下茎を長くのばさず株立ちになる性質がある。

- その性質がある為か、筆者の地域では山林等の境界・目印として昔から多く利用されている。

蓬莱竹の詳細ページ

蓬莱竹の詳細ページ

- ●布袋竹(ホテイチク)

- 布袋竹は、稈の根元から枝下あたりまでの節が斜めになり、節間が不規則な長さで膨らんでいる。

- 山中で最初にこの竹を目にした筆者は、竹の病気か何かで節間が不規則になっていると思ったものである。

布袋竹の詳細ページ

布袋竹の詳細ページ

- ●隈笹(クマザサ)

- クマザサの属するササ属に、メダケ属・アズマザサ属・ヤダケ属を加えたの植物の総称をササ類と称する。

- またクマザサという名称は、国内の大型のササ類の総称として用いられる事もあり、写真の笹も細分類では粽笹(チマキザサ)の可能性が高い。

隈笹の詳細ページ

隈笹の詳細ページ

- ●阿亀笹(オカメザサ)

- オカメザサはササ(笹)と名が付くが、成長に伴って稈から鞘が脱落してしまう種であるため、 植物学上は「笹」ではなく「竹」に分類される。

- 稈長は1~2mと、国内のタケ類では最小で、生垣・庭園樹・公園樹などに利用される。

オカメザサの詳細ページ

オカメザサの詳細ページ

- ●鈴子業平竹(スズコナリヒラタケ)

- 鈴子業平竹は、唐竹(トウチク)の園芸品種で、稈長は5m程に生長。

- 葉に黄色味を帯びた白い筋模様が入るのが特徴で、枝を剪定し節部に枝葉を密集させ観賞用と利用など。

鈴子業平竹の詳細ページ

鈴子業平竹の詳細ページ

孟宗竹・真竹・淡竹・黒竹の節(稈節)の違い

- 竹の種類によって、節(稈節)の形状に違いがあり、竹の種類の判別に利用できる。

- 以下の写真のように、孟宗竹の節は一輪で、真竹・淡竹・黒竹の節は二輪である。

- 孟宗竹の節は一輪。

- 真竹の節は二輪で、上側の節は角がなく滑らか。

- 淡竹の節は二輪で、上側の節は真竹に比べやや角張っている。

- 黒竹の節は二輪で、上側の節は黒紫色で凹凸がある。この黒竹は若く1年目程でまだ緑色。

竹と笹とバンブーの違い

- 「竹」も「笹」も「バンブー(英語でいう竹=bambooの意味ではない)」もイネ科タケ亜科に属する植物であるが、 植物学上では以下に述べるように区別されている。

- 大きさ(稈長)や名称だけでは判断できず、例えば「雌竹(メダケ)」や「矢竹(ヤダケ)」は名称に「竹」が付き、稈長も5m程度に生長するが「笹類」に属する。

- また「阿亀笹(オカメザサ)」は名前に「笹」が付き、稈長も1~2mと小型であるが「竹類」に属している。

- 「バンブー」は熱帯性のタケ類で、身近な例として「蓬莱竹(ホウライチク」があり、地下茎は短く株立ち状になる特徴を持つ。

- 竹、笹、バンブーを見分ける簡単な方法として、

- 1)生長するにつれて鞘と呼ばれる皮が、剥がれ落ちるのが「竹」と「バンブー」、剥がれ落ちないのが「笹」である。

- 2)地下茎が短く株立ち状になるのが「バンブー」であり、「竹」や「笹」は長い地下茎を持つ。

- 3)葉脈が「格子状」になるのが「竹」や「笹」で、「バンブー」は「平行」である。

- 参考)竹・笹・バンブーの葉脈(画像)

- [タケ類]孟宗竹の葉脈【格子状】

- [ササ類]雌竹の葉脈【格子状】

- [バンブー類]蓬莱竹の葉脈【平行】

- [タケ類]真竹の葉脈【格子状】

- [タケ類]黒竹の葉脈【格子状】

- [タケ類]隈笹の葉脈【格子状】

竹の花

- 「竹は花が咲くと一斉に枯れる。」と、筆者の子供の頃に大人達が話していたのを記憶している。

- ここ数年(2010~2020年)、身近な自然の写真を撮っていると、「竹の花」(以下の各写真)が咲いているのに複数回出くわした。 確かに、写真撮影後まもなく淡竹や黒竹が一斉に枯れているのを目にしたから、どうも本当の話のようである。

- ネット上に公開されている各種資料によると、竹の開花周期は60~120年程度だそうである。 竹の種類によって、例えば孟宗竹は60数年、真竹は120年、淡竹は60年説と120年説との記述がある。

- 筆者の居住地区で2018~2019年にかけて、淡竹の竹林で花が咲いているのが見られ、その後淡竹は全て枯れた。 同じ地区内に住む90歳半ばの老人は、74年前から当地に住んでいるが、その淡竹の花が咲き全て枯れる現象は初めてとの話だったので、 淡竹の開花周期は74年より長いと推測され、60年説よりも120年説の方が有利か?

- また別の情報では、日本各地で淡竹の一斉開花現象が見られたは、直近では1908年前後だそうである。 その後は2000年に入るまで記録がなく、2010年半ばより開花現象が広域で見られ、現在の2020年頃がピークのようである。 ここ数年筆者が竹の花に出くわしたのも、全国的な竹の花一斉開花現象の一部のようである。

- 追記)2021年10月下旬に、偶然通りかかった川岸の布袋竹林で、布袋竹の花が沢山咲き始めているのに出くわした。

- 真竹(マダケ)の花

- 真竹(マダケ)の花(1) [撮影2015年12月1日]

- 真竹(マダケ)の花(2) [撮影2019年5月2日]

- 真竹(マダケ)の花(3) [撮影2019年5月11日]

- 淡竹(ハチク)の花

- 淡竹(ハチク)の花(1) [撮影2019年4月27日]

- 淡竹(ハチク)の花(2) [撮影2018年7月8日]

- 淡竹(ハチク)の花(3) [撮影2018年5月27日]

- 黒竹(クロチク)の花

- 黒竹(クロチク)の花(1) [撮影2019年4月27日]

- 黒竹(クロチク)の花(2) [撮影2019年4月27日]

- 黒竹(クロチク)の花(3) [撮影2019年4月27日]

- 雌竹(メダケ)の花

- 雌竹(メダケ)の花(1) [撮影2013年4月14日]

- 雌竹(メダケ)の花(2) [撮影2013年4月14日]

- 雌竹(メダケ)の花(3) [撮影2013年4月14日]

- 布袋竹(ホテイチク)の花

- 布袋竹(ホテイチク)の花(1) [撮影2021年10月23日]

- 布袋竹(ホテイチク)の花(2) [撮影2021年10月23日]

竹の開花にまつわる謎

- 2018~2019年にかけて、筆者の自宅近くで淡竹林の一斉開花が見られたが、 その前後に経験した不思議な現象について語ってみたいと思います。

- ※初めにお断りしておきますが、筆者は「竹」の専門家でもありませんので、以下の謎や推測は的外れかも知れません。

- 時系列で現象を追ってみると、

- Step.1)2018年5月20日、近くの里山で写真撮影中に偶然、古くからの淡竹の一部に花が咲いているのを見つける。

参考写真:淡竹グループAの古い竹の開花(2018/05/20~05/27)

参考写真:淡竹グループAの古い竹の開花(2018/05/20~05/27)- その里山の淡竹は、段々畑の上下のような位置関係で、2つのグループ(A、Bグループ)に分かれて生えており、 最初咲いていたAグループは下の段にあり、上の段のBグループの開花は翌年の同じ頃(2019年4月27日)に確認した。

- Step.2)同じ年の2018年7月1日に、5月に開花していた淡竹林の側において、 新しい竹の苗に花が沢山付いているのを発見する。

参考写真:淡竹グループAの新しい竹の開花(2018/07/01~07/08)

参考写真:淡竹グループAの新しい竹の開花(2018/07/01~07/08)- それらの新しい竹の苗(筆者の地域では、自然に生えた竹や樹木の苗を「コバエ」と呼ぶ)は、 稈長は1m程度であり葉や鞘も新しく未熟な状態(写真参照)である。

- 古い淡竹に花が咲き一斉に枯れる現象とほぼ同時期に、若い淡竹の苗に於いても一斉に花が咲いている状態である。 不思議な現象である。これは何を意味しているのだろうか?

- Step.3)翌2019年の4月27日に同じような場所で、花を付けていない淡竹の自然苗を発見する。

参考写真:淡竹グループAの自然苗の発見(2019/04/27)

参考写真:淡竹グループAの自然苗の発見(2019/04/27)- この時点では、昨年に開花していた新旧の淡竹は存在しなかったので、全て枯れていたものと思われる。

- この自然苗はどのようにして生えてきたものか? 種子からにしては早すぎるし・・・。

- Step.4)翌2020年9月20日、昨年発見した淡竹の自然苗のルーツを探る為、苗を掘り起こしてみることにした。

参考写真:淡竹グループAの苗の掘り起こし(2020/09/20)

参考写真:淡竹グループAの苗の掘り起こし(2020/09/20)- その結果、2つの自然苗は共に淡竹の地下茎から生えていた。(写真例9および例10参照)

- やはり、花の咲いていない淡竹の自然苗は、種子から育ったものではなく、地下茎から芽を出したようである。

- ただ、写真例9の地下茎を観察すると、親の地下茎は黒ずんだ色になっていて、上の方に別の新しい細い根のようなものがでており、新しい苗を育てた後に親の地下茎は枯れるのかも知れない。

- 写真例9の淡竹の地下茎を詳細に観察すると、苗の根元に薄いピンクの新芽ができている。

- これらの地下茎は、2018~2019年にかけて一斉に開花し枯れた淡竹の地下茎と同じもの、一連の地下茎ではないだろうか?

- これらの淡竹林Aグループは直径7~8m程度の円内に収まり、自然苗はその外周辺りに生えていたので、 同じ地下茎の可能性が高い。

- もし、両者が同じ地下茎であれば、淡竹の花が咲き地上部が枯れても、地下茎も含めて全体が枯れる訳ではないという事なのか?

- 粗っぽい推測ではあるが、イネ科に属するタケ類は、繁殖経路として「地下茎からのタケノコ」、「地下茎からの自然苗」、 「種子からの発芽」の3パターンが存在するという結論になりはしないだろうか?

- Step.5)時期が前後するが、2019年4月27日に同じ里山のAグループ近い(直線距離で10数m)淡竹グループBの古い竹でも開花現象を発見する。

参考写真:淡竹グループBの古い竹の開花(2019/04/27)

参考写真:淡竹グループBの古い竹の開花(2019/04/27)- こんなに接近した淡竹林でも、グループが異なる(異なる地下茎?)と開花時期は、約1年程度のズレが生じている。

- 1)淡竹グループAの古い竹の開花(2018/05/20~05/27)

- 例1)淡竹林[Aグループ]の開花状況(撮影:2018/05/27)

- 補足写真)例1の写真の中で、花の部分を拡大した写真

- 例2)淡竹の花[Aグループ](撮影:2018/05/27)

- 例3)淡竹の花[Aグループ](撮影:2018/05/27)

- 2)淡竹グループAの新しい竹の開花(2018/07/01~07/08)

- 例4)新しい淡竹の花(撮影:2018/07/01)

- 例5)新しい淡竹の花(撮影:2018/07/01)

- 例6)新しい淡竹の花(撮影:2018/07/02)

- 例7)新しい淡竹の花(撮影:2018/07/08)

- 3)淡竹グループAの自然苗の発見(2019/04/27)

- 例8)淡竹の自然苗。開花後に枯れた淡竹林の近くに生えていた苗。(撮影:2019/04/27)

- 4)淡竹グループAの苗の掘り起こし(2020/09/20)

- 例9)淡竹の地下茎と自然苗。開花後枯れた淡竹林側の自然苗を掘り起こしたもの。(撮影:2020/09/20)

- 自然苗の根元に薄いピンクの新芽ができている。

- 例10)淡竹の地下茎と自然苗。開花後枯れた淡竹林側の自然苗を掘り起こしたもの。(撮影:2020/09/20)

- 5)淡竹グループBの古い竹の開花(2019/04/27)

- 例11)古い淡竹の花(撮影:2019/04/27)

- 例12)古い淡竹の花(撮影:2019/04/27)

- 例13)古い淡竹の花(撮影:2019/04/27)

日本国内の主な竹や笹【アイウエオ順】

- 【ア行】

- アオナリヒラ(青業平竹)

- アオメダケ(青女竹)

- アカネザサ

- アカメメダケ

- アケボノスジヤダケ(曙筋矢竹)

- アズマザサ

- アズマネザサ

- アポイザサ

- アリマシノ

- イブキザサ(伊吹笹)(坪井笹(ツボイザサ)、天城笹(アマギザサ))

- インヨウチク(陰陽竹)

- ウタツメダケ

- ウンゼンザサ

- エゾネマガリ(蝦夷根曲竹)

- オウゴンキョウチク(黄金京竹)

- オウゴンザサ(黄金笹)

- オウゴンチク(黄金竹)

- オオクマザサ

- オオザサ(大笹)(オオササ)

- オオバコマチ(大葉小町竹)

- オオバザサ

- オカメザサ(阿亀笹)(ブンゴザサ、ゴマイザサ)

- オキナダケ

- オクヤマザサ

- オロシマチク(於呂島竹)

- 【カ行】

- カシロダケ

- カムロザサ

- カンザンチク

- カンチク(寒竹)

- キアケボノネマガリ(黄曙根曲竹)

- キシマダケ

- キスジメダケ(黄筋女竹)

- キッコウチク(亀甲竹)(ブツメンチク(仏面竹))

- ギボウシノ

- キンキナンブスズ

- キンメイカンチク(金明寒竹)

- ギンメイカンチク(銀明寒竹)

- キンタイチシマ(金帯千島笹)

- ギンタイチシマ(銀帯千島笹)

- キンメイシホウチク(金明四方竹)

- ギンメイシホウ(銀明四方竹)

- キンメイチク(金明竹)(金明孟宗竹(キンメイモウソウチク))

- ギンメイチク

- キンメイチシマ(金明千島笹)

- ギンメイホウライ(銀明蓬莱竹)

- クマザサ(隈笹)(クマイザサ(隈井笹))

- クロチク(黒竹)(クロタケ、ニタグロチク、紫竹)

- ケスズ

- ケネザサ

- ゴキタケ

- コマチダケ(小町竹)

- コンシマダケ

- 【サ行】

- サドザサ

- シホウチク(四方竹)(四角竹(シカクチク)、シカクダケ、イボダケ)

- シボチク

- シモフリネマガリ(霜降根曲竹)

- シュチク(朱竹)

- ショウコマチ(小小町竹)

- シロシマメダケ(白縞女竹)

- スエコザサ

- スズコナリヒラタケ(鈴子業平竹)(シマダイミョウチク(縞大名竹))

- スズタケ(篶竹)

- スホウシカクダケ(蘇方四角竹)

- スホウチク(蘇枋竹)

- 【タ行】

- ダイフクチク(大福竹)

- タイミンチク

- タカラネマガリ(宝根曲竹)

- タキザワザサ

- タテジマホウチク(縦縞方竹)

- タンゴシノチク

- チゴカンチク(稚児寒竹)(シュチク(朱竹))

- チゴザサ(稚児笹)

- チシマザサ(千島笹)(ネマガリダケ(根曲竹)、コウライザサ(高麗笹)、アサヒザサ)

- チマキザサ(粽笹)

- チャボコンシマチシマ(矮鶏紺縞千島笹)

- チャボシモフリチシマ(矮鶏霜降千島笹)

- チャボマキバ(矮鶏巻葉)

- チュウゴクザサ(中国笹)

- トウゲザサ

- トウチク(唐竹)(大名竹(ダイミョウチク))

- トクガワザサ

- トラフダケ(虎斑竹)

- 【ナ行】

- ナガバネマガリダケ(長葉根曲竹)

- ナリヒラダケ(業平竹)(ダイミョウチク、セミアルンディナリア)

- ニッコウザサ

- ノチザエキフネマガリ(後冴え黄斑根曲竹)

- 【ハ行】

- ハガワリメダケ(葉変わり女竹)

- ハコネダケ

- ハチク(淡竹)(アワダケ、呉竹(クレタケ))

- ヒョウガハンチク

- フイリホウオウチク(斑入鳳凰竹)

- ベニホウオウチク(紅鳳凰竹)

- ホウオウチク(鳳凰竹)

- ホウショウチク(蓬翔竹、鳳翔竹)

- ホウライチク(蓬莱竹)(沈竹(チンチク)、土用竹(ドヨウダケ)、シンニョウダケ)

- ホテイチク(布袋竹)(多般竹、コサンダケ)

- 【マ行】

- マダケ(真竹)(苦竹(ニガタケ)、真柄竹(マガラタケ)、竹、オトコダケ、オダケ、カワダケ、クチク)

- マキバネマガリ(巻葉根曲竹)

- ミアケザサ(見明笹)

- ミイロチシマ(三色千島笹)

- ミカワザサ

- ミキスジホウオウチク(幹筋鳳凰竹)

- ミヤコザサ(都笹)

- ミヤマザサ

- ムツオレダケ(六折竹)

- メダケ(雌竹、女竹)(オンナダケ(女竹)、ニガタケ(苦竹)、カワタケ(川竹)、ナヨタケ)

- モウソウチク(孟宗竹)(モウソウダケ、ワセ竹、江南竹)

- 【ヤ行】

- ヤクシマダケ

- ヤダケ(矢竹)(ヘラダケ、シノベ、シノメ、ヤジノ、ノジノ)

- ヤブザサ

- 【ラ行】

- ラセンチク(螺旋竹)(螺節竹(ラセツチク))

- ラッキョウヤダケ(辣韮矢竹)

- リュウキュウチク

コメント

コメントを投稿