ナレンドラ ダモダルダス モディ नरेन्द्र दामोदरदास मोदी Narendra Damodardas Modi 1950 9 17生 18代インド首相 前グジャラート州首相

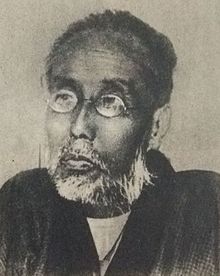

中江兆民

| |

| 生誕 | 1847年12月8日(弘化4年11月1日) |

| 死没 | 1901年12月13日(54歳没) |

| 国籍 | |

| 出身校 | 大学南校 |

| 職業 | 思想家、ジャーナリスト、衆議院議員 |

| 政党 | 自由党・立憲自由党 |

| 配偶者 | 松沢 ちの(まつざわ ちの、弥子〈いよこ〉) |

| 子供 | 中江丑吉 |

| 政治シリーズ記事からの派生 |

| 自由主義 |

|---|

|

| Portal:政治学 |

中江 兆民(なかえ ちょうみん、1847年12月8日〈弘化4年11月1日〉- 明治34年〈1901年〉12月13日[1])は、日本の思想家、政治家[2]。本名は中江 篤介(なかえ とくすけ)。自由民権運動の理論的指導者であり、第1回衆議院議員総選挙における当選者の一人。フランスの啓蒙思想家ジャン=ジャック・ルソーを日本へ紹介したことから東洋のルソーと評される。

「兆民」は本名ではなく号であり、「億兆の民」の意味。「秋水(しゅうすい)」とも名乗り、弟子の幸徳秋水に譲渡している。また、他の号に「青陵」「木強生」がある。幼名は竹馬(ちくま)。

生涯[編集]

誕生と修学[編集]

高知城下の山田町(現・高知市はりまや町三丁目)に生まれる。文久元年(1861年)2月に父が死去し、5月には家督を相続して足軽身分となる。文久2年(1862年)には藩校の文武館開校と同時に入門し、細川潤次郎、萩原三圭らの門下で学ぶ。外国語なども学び、慶応元年(1865年)9月には、藩が派遣する留学生として長崎へ赴。このころ郷土の先輩である坂本龍馬と出会っている。龍馬に頼まれてたばこを買いに走った、などの逸話を残している。その後、幕府の語学所学頭平井義十郎からフランス語を学ぶなど外国語習得に努める。慶応3年(1867年)5 - 6月に江戸に移り、村上英俊の達理堂で学ぶが破門され、横浜天主堂の僧にも学んだという。同年末に兵庫が開港されると上方へ赴き、フランス外交団の通訳を務める。

政府出仕[編集]

王政復古、江戸開城により江戸幕府が消滅して明治になると、苗字の名乗りを許される。兆民は通訳を辞職して東京へ戻り学問を続ける。福地源一郎(桜痴)の日新社の塾頭となりフランス語を教えたといわれるが長続きせず、箕作麟祥の家塾にも入門。明治3年(1870年)には大学南校大得行生となっている。翌明治4年(1871年)、廃藩置県により土佐藩の身分制から開放され、明治政府が派遣した岩倉使節団には司法省9等出仕として採用される。このとき、兆民は大久保利通に採用を直訴したという。同年11月には横浜から出発し、アメリカから第三共和政時代のフランスへ渡る。フランスではパリ、リヨンに滞在し、西園寺公望とも知り合う。

明治7年(1874年)6月に帰国し、帰国後は東京麹町に住み、8月には家塾の仏蘭西学舎(のちに仏学塾)を開いた。塾では語学や思想史のほか、漢学も重視された。また、18世紀フランスの思想家ジャン=ジャック・ルソーの『社会契約論』の部分訳である漢字カタカナ混じり文の『民約論』の校訂に携わっている。また民権論の教授に務めた。当時の生徒に、後に大隈重信を襲撃した来島恒喜らがいた。

明治8年(1875年)には東京外国語学校の校長となるが、徳育教育を重視する兆民は教育方針をめぐり文部省と対立したとされ、直後に辞職。元老院副議長の後藤象二郎より同院権少書記官に任命され[3]、調査掛に配属され、調査課、調査局翻訳掛を経て、翌明治9年(1876年)には国憲取調局掛を兼ね、井上毅らとともに国憲案作成のための調査や翻訳を行う。勝海舟とも知り合い、翌年には縁談を持ちかけられるが破談。勝や薩摩閥の海江田信義、海江田を通じて島津久光とも知り合い、『策論』を建言したという。明治10年(1877年)に辞職。同年には西南戦争が起こっているが、仏学塾で学んだとも言われる宮崎八郎の薩摩軍参加を止めるために兆民が熊本へ赴いたという伝承もある。明治13年(1879年)には高知県士族の娘の鹿と結婚するが、翌年には離婚している。

在野時代[編集]

元老院の辞職後は家塾経営や翻訳業のほか、私塾・済美黌で高谷龍洲に師事して漢学修行を続けている。自由民権運動の気運が盛り上がる中、明治14年(1881年)3月に西園寺らと創刊した『東洋自由新聞』の主筆を務めるが、すぐに廃刊となり、翌明治15年(1882年)には仏学塾から『社会契約論』の漢文訳『民約訳解』を刊行。自由党の旗揚げに関わり、党発行の新聞である『自由新聞』社説掛となる。明治16年(1883年)には日本出版会社を設立。明治18年(1885年)には長野県出身のちのと結婚。外相・井上馨の条約改正交渉を巡る大同団結運動に参加し、明治20年(1887年)には長野で演説、後藤象二郎の農商務大臣辞職を求める封書を代筆するなど運動に関わったため、同年公布の保安条例で東京を追われる[4]。また、明治21年(1888年)には仏学塾も廃塾となる。

明治21年(1888年)に大阪で創刊した『東雲新聞』の主筆も務める。兆民の演説に感銘を受けた角藤定憲に芝居公演の企画を提唱し、角藤は大阪新町座で大日本壮士改良演劇会を旗揚げし、いわゆる壮士芝居の先駆となる。そのときの演目のひとつ『勤王美(義とも)談上野曙』は兆民が幸徳秋水に依頼したといわれる。

初期議会と議員辞職[編集]

翌明治22年(1889年)には大日本帝国憲法発布の恩赦を得て追放処分が解除され、明治23年(1890年)の第1回衆議院議員総選挙では大阪4区から出馬する。自ら本籍を大阪の被差別部落に移し、「余は社会の最下層のさらにその下層におる種族にして、インドの「パリヤー」、ギリシャの「イロット」と同僚なる新平民にして、昔日公らの穢多と呼び倣わしたる人物なり」[5]と自称した兆民は、被差別部落民らの支持を得て、1,352票を獲得して一位で当選[6]、国会議員となる。また、兆民の二人目の妻である松沢ちのは被差別部落出身だったともいわれる[7]が、実際には代々神官を務めていた旧家の出身とされる[8][9]。

兆民は民党結成のために奔走し、明治23年(1890年)に立憲自由党が結党され、『立憲自由新聞』の主筆を務めたが、自由党土佐派の裏切りによって政府予算案が成立したことに憤り明治24年(1891年)2月27日に辞職[10]。その際「小生事、近日亜爾格児中毒病相発し、行歩艱難、何分採決の数に列し難く、因て辞職仕候。此段御届候也。」という辞表を提出した。自身をアルコール中毒と主張する辞職願は僅差で承認されたが、政府の土佐派切り崩し工作への皮肉であるという批判を受ける。

北海道渡道から晩年[編集]

明治24年(1891年)7月には北海道の小樽へ移り、実業家として活動を行う。4月には小樽初の新聞である『北門新報』を創刊して主筆を務める[11]。『北門新報』の社主は金子元三郎で、金子は日本へ亡命していた朝鮮人革命家・金玉均を介して兆民を紹介されたとする説もある[12]。

同年12月15日には衆議院が解散され第2回衆議院議員総選挙となり、兆民は12月27日に東京へ向かうと、仏学塾出身で長野県五区から立候補した小山久之助・長野県三区から立候補した堀内賢郎を応援するため長野県まで赴いている[13]。なお、第2回総選挙では小山・堀内両人とも落選している[14]。明治25年(1892年)1月17日には母の柳が死去する[15]。

明治25年に『北門新報』は札幌へ進出しているが、兆民は『北門新報』を退社すると高知へ赴く[16]。明治26年(1893年)に兆民は札幌で「高知屋」を開業する[17]。

さらに兆民は材木業を営む「北海道山林組」を設立する[18]。また、鉄道事業にも熱心で、明治27年(1894年)の常野鉄道をはじめ、毛武鉄道[19]など数多くの発起人となっている [注釈 1]。明治30年(1897年)には中野清潔会社を起こす。

明治31年(1898年)には群馬の遊廓再設置運動など、虚業的とも評される数々の事業や政治的活動を手がけようとするが、いずれも失敗している。12月には国民党を結成して政界復帰を望む。

国民同盟会の会議に出席するが、大阪で病床に臥せ、満54歳で死去、死因は喉頭癌。葬儀は宗教上の儀礼を排した告別式[1]として行われ、東京都港区の青山墓地に葬られた。

系譜[編集]

家系[編集]

中江家は、初代の伝作が明和3年(1766年)に郷士株を手に入れ新規足軽として召抱えられて以来の家系で、兆民は4代目にあたる。長男の丑吉は昭和17年(1942年)に実子のないまま死去し、中江家は断絶している。

親類縁者[編集]

父は土佐藩足軽の元助で長男、母は土佐藩士青木銀七の娘で柳。弟に虎馬。妻・ちのは長野県出身。子は一男一女。娘の千美は竹内綱の3男虎治の妻で、その娘は中国共産党員であった鈴江言一の妻、浪子。

人物・思想[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

- 同時代人によって多くの奇行録・奇談が伝えられる。例えば、芸者と昼遊びをしたあと、下半身を往来に向けて出したり、紙幣を100枚ほどばらまいて芸者たちに拾わせては「ああ愉快愉快」とやるような破天荒な人物だったとされる[20]。

- 帝国憲法発布に狂喜乱舞する民衆の様子を「我々に授けられた憲法が果たしてどんなものか。玉か瓦か、まだその実を見るに及ばずして、まずその名に酔う。国民の愚かなるにして狂なる。何ぞ斯くの如きなるや」と書生の幸徳秋水にため息をついた。

著作[編集]

訳書[編集]

- 民約訳解(仏学塾、1882年) ルソー『社会契約論』(漢文訳)

- 非開花論(日本出版会社、1883年) ルソー『学問芸術論』

- 維氏美学(文部省、1883-1884年) Eugène Véron(fr) L'Esthétique(美学#訳語 も参照)

- 理学沿革史(文部省、1886年) アルフレッド・フイエ Histoire de la Philosophie (哲学#「理学」 も参照)

- 道徳学大原論(一二三館、1894年) ショーペンハウアー Über die Grundlage der Moral (Auguste Burdeau(fr)による仏語訳からの重訳)

著書原著[編集]

- 理学鉤玄(集成社、1886年)

- 革命前法朗西二世記事(集成社、1886年)

- 三酔人経綸問答(集成社、1887年)

- 平民の目さまし(文昌堂、1887年)

- 一年有半(博文館、1901年)

- 続一年有半(博文館、1901年)

著書新版[編集]

- 中江兆民全集(全17巻+別巻、岩波書店、1983-1986年)

- 明治文学全集13 中江兆民集(林茂 編、筑摩書房、1967年、新版2013年)

- 日本の名著36 中江兆民(河野健二責任編集、中央公論社、1970年、中公バックス1984年)

- 近代日本思想大系3 中江兆民集(松永昌三 編、筑摩書房、1974年)

- 三酔人経綸問答(桑原武夫・島田虔次 訳・校注、岩波文庫、1965年、ワイド版2007年)

- 中江兆民評論集(松永昌三 編、岩波文庫、1993年)

- 一年有半・続一年有半(井田進也 校注、岩波文庫、1995年)

- 三酔人経綸問答(鶴ヶ谷真一訳、光文社古典新訳文庫、2014年)

- 一年有半(鶴ヶ谷真一訳、光文社古典新訳文庫、2016年)

外国語訳[編集]

- 『民約訳解』

- Ecrits sur Rousseau et les droits du peuple, traduit, présenté et commenté par Eddy Dufourmont(エディ・デュフルモン), Paris, Les Belles Lettres, collection chinoise, 2018. ISBN 978-2251448800

- 『三酔人経綸問答』

- Dialogues politiques entre trois ivrognes, traduit et commenté par Christine Lévy et Eddy Dufourmont, Paris, CNRS éditions, 2008. ISBN 978-2-271-06738-8

- 『一年有半・続一年有半』

- Un an et demi. Un an et demi, suite, traduit, présenté et commenté par Eddy Dufourmont, Romain Jourdan et Christine Lévy, Paris, Les Belles Lettres, 2011. ISBN 978-2-251-72211-5

参考文献[編集]

同時代の史料[編集]

- 岩崎徂堂『中江兆民奇行談』大学館、1901年12月。NDLJP:781803。

- 岩崎徂堂「中江兆民奇行談」『世界ノンフィクション全集』第2、中野好夫・吉川幸次郎・桑原武夫 編、筑摩書房、1960年。ASIN B000JBC2ME。

- 中江兆民、岩崎徂堂 併録著者『楽読原文・三酔人経綸問答 併録・中江兆民奇行談』書肆心水、2009年5月30日。ISBN 978-4-902854-59-6。

- 幸徳秋水『兆民先生』博文館、1902年。

- 幸徳秋水『兆民先生・兆民先生行状記』岩波書店〈岩波文庫〉、1960年7月25日。ISBN 4-00-331254-6。

解説・研究[編集]

- 飛鳥井雅道『中江兆民』日本歴史学会 編、吉川弘文館〈人物叢書 新装版〉、1999年8月。ISBN 4-642-05216-X。

- 桑原武夫『中江兆民の研究』岩波書店、1966年9月。ASIN B000JABXOI。

- 松永昌三『中江兆民評伝』岩波書店、1993年5月27日。ISBN 4-00-001542-7。

- 松永昌三『福沢諭吉と中江兆民』中央公論新社〈中公新書〉、2001年1月25日。ISBN 4-12-101569-X。

- 松永昌三『中江兆民評伝(上)』岩波書店〈岩波現代文庫〉、2015年10月16日。ISBN 978-4-00-600332-6。

- 松永昌三『中江兆民評伝(下)』岩波書店〈岩波現代文庫〉、2015年10月16日。ISBN 978-4-00-600333-3。

- Eddy Dufourmont (2018), Rousseau au Japon. Nakae Chômin et le républicanisme français (1874-1890), Presses Universitaires de Bordeaux. ISBN 979-1030002768.

- Eddy Dufourmont (2009). “The Spirit of Parody: Nakae Chōmin and the ‘Philosophy of Joy’”. In Takahiro Nakajima(中島隆博) (PDF). Whither Japanese Philosophy? Reflections through other Eyes. UTCP Booklet 11. UTCP. pp. 81-89. ISSN 1882-742X

- Eddy Dufourmont (2010). “Is Confucianism philosophy ? The answers of Inoue Tetsujirô and Nakae Chômin”. In Takahiro Nakajima (PDF). Whither Japanese Philosophy? II Reflections through other Eyes. UTCP Booklet 14. UTCP. pp. 71-89. ISSN 1882-742X

その他[編集]

- 松本清張『松本清張全集 (21) 小説東京帝国大学・火の虚舟』文藝春秋、1973年4月20日。ISBN 416509210X。

- なだいなだ『TN君の伝記』司修 画、福音館書店〈福音館文庫〉、2002年9月。ISBN 4-8340-1884-9。 - 児童書。

- 西部邁『中江兆民 百年の誤解』時事通信出版局、2013年11月30日。ISBN 978-4-7887-1310-9。

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

- ^ a b 新聞集成明治編年史編纂会編『新聞集成明治編年史 第11巻』林泉社、1940年、pp.348-349

- ^ 百科事典マイペディア「中江兆民」

- ^ 『掌中官員録 明治8年7月』西村組出版組、1875年

- ^ 新聞集成明治編年史編纂会編『新聞集成明治編年史 第6巻』林泉社、1940年、pp.551-553

- ^ 1889年に大円居士の筆名で「東雲新聞」に発表した論説「新民世界」より。

- ^ 『衆議院議員総選挙一覧』衆議院事務局、1912年2月、p.6

- ^ 井上清は『部落の歴史と解放理論』の中で「兆民の妻は長野県の部落出身であると推定される」と述べている

- ^ 桑原、P26

- ^ 松本、P28

- ^ 『官報』第2297号、明治24年2月28日、p.281

- ^ 飛鳥井(1999)、p.209 - 210

- ^ 飛鳥井(1999)、p.209 - 210

- ^ 飛鳥井(1999)、p.212

- ^ 飛鳥井(1999)、p.212

- ^ 飛鳥井(1999)、p.212

- ^ 飛鳥井(1999)、p.212 - 213

- ^ 飛鳥井(1999)、p.213

- ^ 飛鳥井(1999)、p.213 - 214

- ^ 東武鉄道以前の毛武鉄道計画:東上線と上福岡駅2 - ウェイバックマシン(2006年10月6日アーカイブ分)

- ^ 『二代芸者 : 紅灯情話』 安藤せん子著 (新栄社, 1913)

コメント

コメントを投稿