太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。

「ニイハウ島事件」をご存じだろうか。

真珠湾攻撃に参加し、ハワイの閉ざされた島・ニイハウ島に不時着した零戦の搭乗員が島民に殺害され、彼をかばおうとした日系人が自殺した事件だ。「反米傾向のなかった日系人が日本軍に味方した」と受け止められ、その後の米国内での日系人に対する収容政策のきっかけにもなったとされる。

この夏、悲劇的な運命をたどったこの零戦から、米軍の調査官が持ち帰っていた5枚の「謎の木札」が遺族の元に返還された。多くの日本人が知らない、真珠湾攻撃のアナザーストーリーを追う。

真珠湾攻撃に参加し、ハワイの閉ざされた島・ニイハウ島に不時着した零戦の搭乗員が島民に殺害され、彼をかばおうとした日系人が自殺した事件だ。「反米傾向のなかった日系人が日本軍に味方した」と受け止められ、その後の米国内での日系人に対する収容政策のきっかけにもなったとされる。

この夏、悲劇的な運命をたどったこの零戦から、米軍の調査官が持ち帰っていた5枚の「謎の木札」が遺族の元に返還された。多くの日本人が知らない、真珠湾攻撃のアナザーストーリーを追う。

真珠湾上空で被弾

「ニイハウ島事件」で非業の死を遂げた搭乗員・西開地重徳(にしかいち・しげのり)一飛曹=当時21歳=は大正9(1920)年、良太郎と房子の次男として愛媛県今治市で生まれ、旧制今治中学校(現・今治西高)に進学した。在学中に「海軍甲種飛行予科練習生」に合格。甲飛2期生として横須賀や霞ヶ浦で訓練を受け、大分航空隊に配属されている。

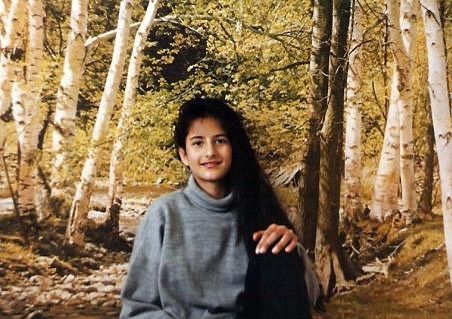

在りし日の西開地重徳一飛曹

在りし日の西開地重徳一飛曹昭和16年12月7日午前6時半、西開地は空母「飛龍」第2次攻撃隊の戦闘機隊第2小隊2番機として発艦した。上空で旗艦「赤城」などから発進した167機が編隊を組む。飛龍攻撃隊の目標はオアフ島カネオヘ基地、ベローズ基地だった。いわゆる「真珠湾攻撃」である。

西開地機を含む戦闘機隊9機の先導で、急降下爆撃隊18機がオアフ島を目指す。カネオヘ基地上空から飛行艇などを攻撃。空母「蒼龍」の攻撃隊も参加してきたため、西開地ら飛龍攻撃隊は、近くのベローズ基地に攻撃目標を移し、激しい防御砲火をかいくぐって、待機中の米軍戦闘機に片っ端から銃撃を加えた。

日米開戦の火ぶたを落としたこの攻撃で、日本軍は大きな戦果をあげた。だが、その時、西開地機は対空砲火で被弾していた。エンジンや燃料タンクなど致命的な部分への被弾ではなかったが、集合地点に決められていたカエナ岬までは戻れそうにない。

西開地はベローズ基地に突っ込み自爆するか、不時着するかを迷うが、事前の取り決め通り、不時着することを決意した。真珠湾攻撃への出撃前に、「飛行不能になった機は白人が居住していないニイハウ島に不時着し、潜水艦による救助を待て」と通達されていたのである。

ハワイ諸島西端に位置するニイハウ島は1864年以降、ロビンソン家という一族が私的に所有する「禁断の島」である。いまでも許可なく立ち入ることはできない。ロビンソン家は通常はカウアイ島に居住し、ニイハウ島では現地のカナカ人が、カメハメハ王朝さながらの生活様式を保っている。公用語もカナカ語だ。

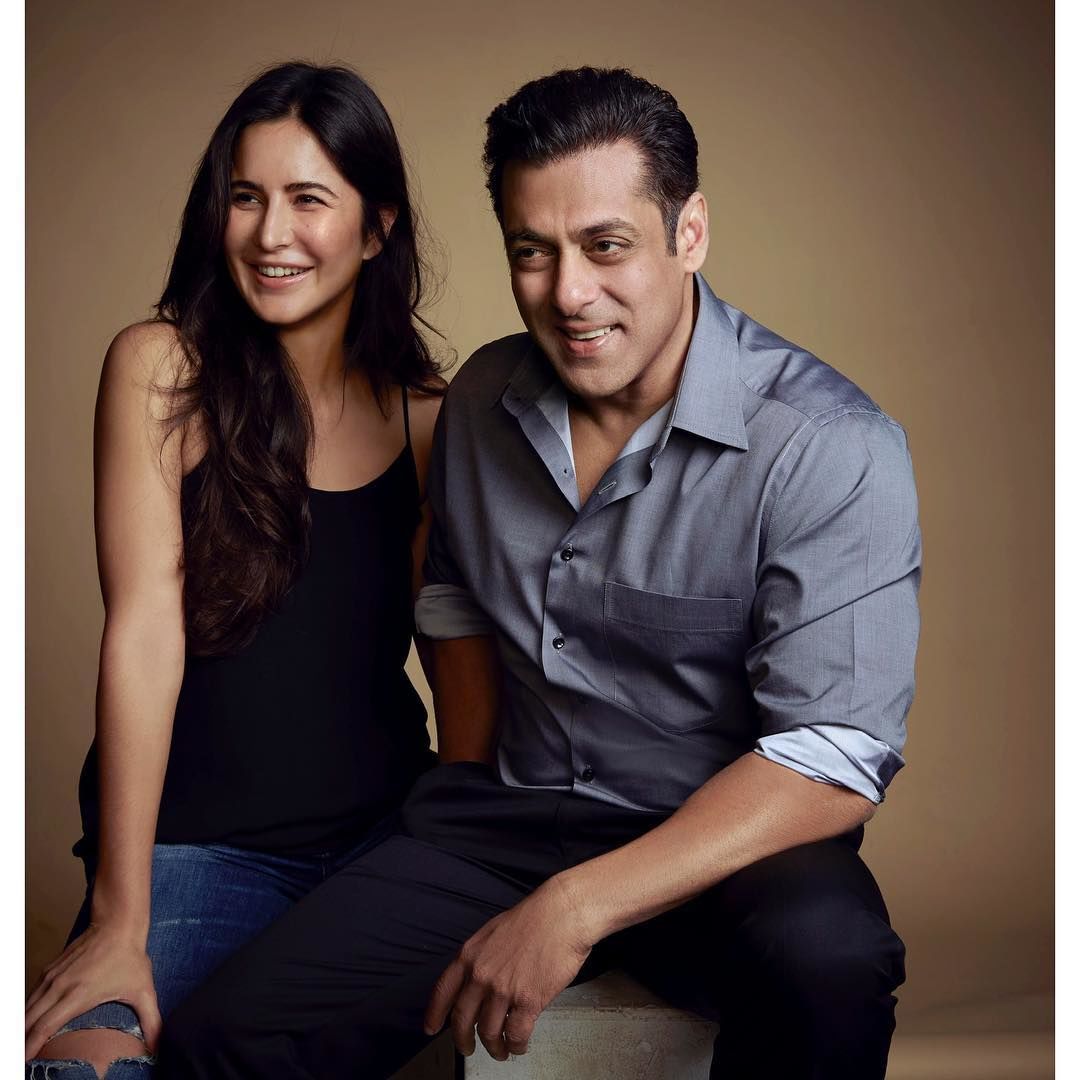

ハワイの地図。青丸がホノルルにも近い真珠湾。オレンジの丸がニイハウ島(Photo by Getty Images、丸は編集部で追記)

ハワイの地図。青丸がホノルルにも近い真珠湾。オレンジの丸がニイハウ島(Photo by Getty Images、丸は編集部で追記)西開地機が不時着した当時、その島には牧頭兼マネジャーとして日系2世の原田義雄=当時38歳=が暮らしていた。妻・梅乃は同じく日系2世で、山口出身だった。

原田は福島出身の父・菊代と母・ミエの間に生まれた10人兄弟の4番目として、カウアイ島で生まれている。父親の名が女性名なのは、原田家では代々、男の子が育たないと言われていたためだ。

零戦が降りてきたとき、島に1台だけしかなかったラジオは故障しており、島民はだれも日米開戦を知らなかったという。

ニイハウ島の牧場に胴体着陸し、失神状態だった西開地は、突然の来訪者に気を高ぶらせた島民たちに襲撃され、機内にあった拳銃や飛行暗号表、地図などの書類を奪われてしまう。

「書類を返せ」と英語と日本語で訴えるが、島民には通じず、徐々に雰囲気が険悪になっていく。その時、馬で現れた原田が「書類は取っても仕方がないから返せ」と島民を説得しようとした。だが島民たちは相手にせず、西開地は小屋に監禁されてしまう。

捕虜にして米軍に引き渡そうとする島民と、戦陣訓の教え通り、捕虜になるくらいなら自殺も辞さない態度の西開地との狭間に立ち、原田は苦悩した。だが、いつしか「何としてでも書類を奪還する」という西開地の側に立つようになっていた。

12月13日朝、島民の隙をつき、原田が西開地を救助する。だが島から逃れるすべもなく、2人は怒った島民たちに襲撃される。戦いの末、西開地は暴行を受けて無残に殺害され、状況を悲観した原田も散弾銃で自殺した。

「ニイハウ島事件」で非業の死を遂げた搭乗員・西開地重徳(にしかいち・しげのり)一飛曹=当時21歳=は大正9(1920)年、良太郎と房子の次男として愛媛県今治市で生まれ、旧制今治中学校(現・今治西高)に進学した。在学中に「海軍甲種飛行予科練習生」に合格。甲飛2期生として横須賀や霞ヶ浦で訓練を受け、大分航空隊に配属されている。

在りし日の西開地重徳一飛曹

在りし日の西開地重徳一飛曹昭和16年12月7日午前6時半、西開地は空母「飛龍」第2次攻撃隊の戦闘機隊第2小隊2番機として発艦した。上空で旗艦「赤城」などから発進した167機が編隊を組む。飛龍攻撃隊の目標はオアフ島カネオヘ基地、ベローズ基地だった。いわゆる「真珠湾攻撃」である。

西開地機を含む戦闘機隊9機の先導で、急降下爆撃隊18機がオアフ島を目指す。カネオヘ基地上空から飛行艇などを攻撃。空母「蒼龍」の攻撃隊も参加してきたため、西開地ら飛龍攻撃隊は、近くのベローズ基地に攻撃目標を移し、激しい防御砲火をかいくぐって、待機中の米軍戦闘機に片っ端から銃撃を加えた。

日米開戦の火ぶたを落としたこの攻撃で、日本軍は大きな戦果をあげた。だが、その時、西開地機は対空砲火で被弾していた。エンジンや燃料タンクなど致命的な部分への被弾ではなかったが、集合地点に決められていたカエナ岬までは戻れそうにない。

西開地はベローズ基地に突っ込み自爆するか、不時着するかを迷うが、事前の取り決め通り、不時着することを決意した。真珠湾攻撃への出撃前に、「飛行不能になった機は白人が居住していないニイハウ島に不時着し、潜水艦による救助を待て」と通達されていたのである。

ハワイ諸島西端に位置するニイハウ島は1864年以降、ロビンソン家という一族が私的に所有する「禁断の島」である。いまでも許可なく立ち入ることはできない。ロビンソン家は通常はカウアイ島に居住し、ニイハウ島では現地のカナカ人が、カメハメハ王朝さながらの生活様式を保っている。公用語もカナカ語だ。

ハワイの地図。青丸がホノルルにも近い真珠湾。オレンジの丸がニイハウ島(Photo by Getty Images、丸は編集部で追記)

ハワイの地図。青丸がホノルルにも近い真珠湾。オレンジの丸がニイハウ島(Photo by Getty Images、丸は編集部で追記)西開地機が不時着した当時、その島には牧頭兼マネジャーとして日系2世の原田義雄=当時38歳=が暮らしていた。妻・梅乃は同じく日系2世で、山口出身だった。

原田は福島出身の父・菊代と母・ミエの間に生まれた10人兄弟の4番目として、カウアイ島で生まれている。父親の名が女性名なのは、原田家では代々、男の子が育たないと言われていたためだ。

零戦が降りてきたとき、島に1台だけしかなかったラジオは故障しており、島民はだれも日米開戦を知らなかったという。

ニイハウ島の牧場に胴体着陸し、失神状態だった西開地は、突然の来訪者に気を高ぶらせた島民たちに襲撃され、機内にあった拳銃や飛行暗号表、地図などの書類を奪われてしまう。

「書類を返せ」と英語と日本語で訴えるが、島民には通じず、徐々に雰囲気が険悪になっていく。その時、馬で現れた原田が「書類は取っても仕方がないから返せ」と島民を説得しようとした。だが島民たちは相手にせず、西開地は小屋に監禁されてしまう。

捕虜にして米軍に引き渡そうとする島民と、戦陣訓の教え通り、捕虜になるくらいなら自殺も辞さない態度の西開地との狭間に立ち、原田は苦悩した。だが、いつしか「何としてでも書類を奪還する」という西開地の側に立つようになっていた。

12月13日朝、島民の隙をつき、原田が西開地を救助する。だが島から逃れるすべもなく、2人は怒った島民たちに襲撃される。戦いの末、西開地は暴行を受けて無残に殺害され、状況を悲観した原田も散弾銃で自殺した。

日系人収容所が生まれる契機に

事件後、米国市民権を持っていた妻・梅乃は「傷ついた者を救助するのは当然の行為」と主張するも、国家反逆罪で逮捕、収監される。収容所を出たのは31カ月後の昭和19年11月だった。

開戦直後に起こったニイハウ島事件は2つのことを米国民に強く印象付けることになった。一つは日本兵が捕虜になることを命を賭けても拒否すること。これを、事件を通して米軍は初めて認識したとされる。

戦陣訓の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」の一節が骨の髄まで染み込んでいることを目の当たりにしたのだった。

もう一つは日系人への不信感だった。島民と友好関係にあった日系人2人が突如として現れた日本兵の味方をし、島民と対立したことに衝撃を受けたのだ。

そしてこの事件が生んだ不信感が、戦後米国内でも有事における人種差別の現れとして反省されることになる、日系人収容所設営の契機になったといわれる。

1942年1月26日、C・Bボールドウィン海軍中将は「反米傾向を全く見せていなかった2人の日系人が日本軍によるニイハウ島占領の可能性があるとわかると、日本兵を援助する行動に出た。これは米国に忠誠を誓っているようにみえる日系人たちが日本軍の攻撃がさらに成功するようであれば日本軍を援助する可能性を示す」と事件を報告した。

歴史家ゴードン・プランゲも「事件は日系人はたとえ米国市民でも信用されず、日本側に寝返るかもしれないとの印象を与えた」と述べている。

同年2月19日、米国は、西海岸に住む約12万人の日系人と日本人を、強制的に砂漠に移住させる大統領行政命令第9066号を発令する。

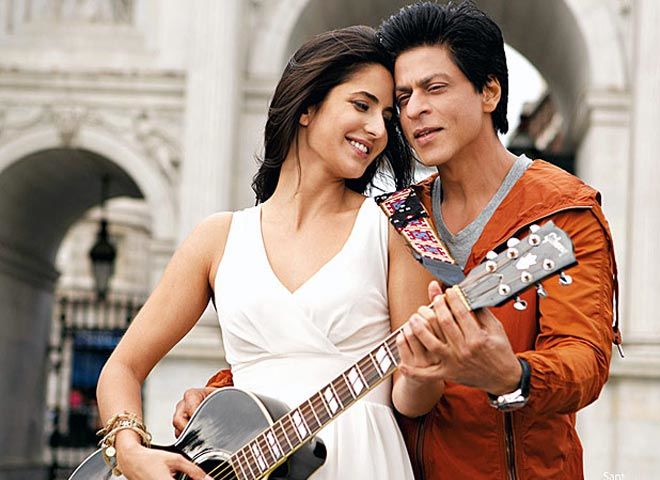

日系人収容所内で食糧配給の列に並ぶ人々(Photo by Getty Images)

日系人収容所内で食糧配給の列に並ぶ人々(Photo by Getty Images)事件のあったハワイでは、当時15万7000人の日系人と日本人が居住していたが、1444人が抑留され、そのうちの981人が米本土の収容所に移されることとなった。

さて、このニイハウ島事件の後、米陸軍の調査官が、西開地と原田、2人の死亡の経緯を調査するため、島に上陸した。

その際、調査官は、零戦の機体近くに残されていた名札のようなものを持ち帰っていた。この調査官は今から20年前の90年代末に死亡したが、その遺族が「名札を持ち主の元に返還したい」と、真珠湾の米海軍基地内にある「太平洋航空博物館」に託した。ここには西開地機の残骸も展示されている。

西開地機の残骸がジオラマの中に置かれた太平洋航空博物館の展示

西開地機の残骸がジオラマの中に置かれた太平洋航空博物館の展示 零戦を再現した展示もある

零戦を再現した展示もあるその返還がようやく実現したのが、今年の6月22日だ。同博物館館長のケネフ・デホフ氏が、愛媛県今治市に住む西開地の弟、良忠さん=87歳=を訪問し、名札を返還した。だが、これらの木札が、実のところ何に使われていた、誰の名前を書いたものなのかは、謎のままなのだ。

名札は縦10センチ、横2センチで「松田龍雄」「金川炳浩」「美齊津ひょう三」(※「ひょう」の字は人偏に「票」)「岸本勇盛」「須藤松蔵」の5枚。他に「事務」「イ3483」と書かれた2枚の木札も残されていた。

「事務」という札があることから、日本の命運を賭けた攻撃に出る際、出撃できない主計科などの事務系の「飛龍」乗組員から「俺たちの分まで頼んだぞ」と名札を手渡された可能性もあるが、詳細は不明。「イ3483」が何を指すのかもわかっていない。

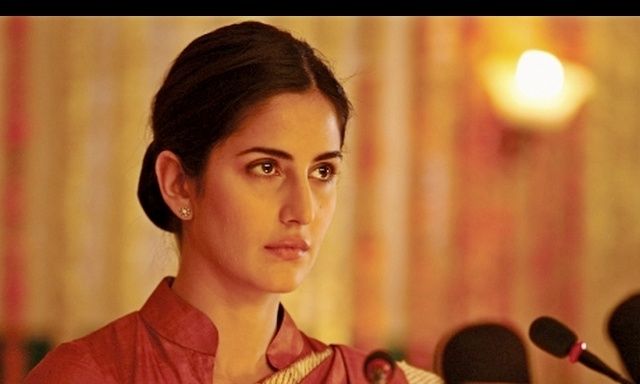

謎の木札。名前の他に「事務」「イ3483」という札もあった

謎の木札。名前の他に「事務」「イ3483」という札もあったそれでも、これらの札が西開地機とともに、悲劇の島・ニイハウ島にやってきたことは間違いない。返還に訪れたデホフ氏は、「戦後72年もの間、日米両国は友好を深めてきた。名札返還は友情をさらに深める契機となる」と話している。

西開地の弟である良忠さんは「米国から戻ってきて兄も喜んでいると思う。名札の主は兄の戦友かもしれない。どういう思いで兄に手渡したか。早く持ち主の元にお返ししたい」と、木札に名前のある人や遺族が判明することに期待を寄せている。

弟・良忠さん(左から3人目)を訪れたデホフ氏(右から2人目)一行※これらのお名前や木札の意味に心当たりのある方は、ぜひ現代ビジネス編集部までお知らせください。宛先はgendaibusiness

弟・良忠さん(左から3人目)を訪れたデホフ氏(右から2人目)一行※これらのお名前や木札の意味に心当たりのある方は、ぜひ現代ビジネス編集部までお知らせください。宛先はgendaibusinessだが、同年10月17日、フィリピン・レイテ島の湾口に位置するスルアン島に米軍が上陸、日本の主力艦隊のレイテ湾突入を掩護するため、敵空母の飛行甲板を一時的に破壊する目的で神風(しんぷう)特別攻撃隊が編成される段になると、なにしろ敵はもうそこまで攻めてきているわけだから、編成には急を要する。

第二〇一海軍航空隊(二〇一空)で、最初の特攻隊指揮官に選ばれたのは、満23歳、母一人子一人で新婚の関行男大尉である。特攻隊編成を命じた大西瀧治郎中将の副官を務めた門司親徳主計大尉は、筆者のインタビューに、

「大西中将としても、死を命じるのが『命令』の域を超えているのはわかっている。だからこそ、最初の特攻隊は志願によるものでなければならず、『指揮官先頭』という海軍のモットーからいっても、指揮官は海軍兵学校出身の正規将校でなければならない。大西中将は、真珠湾攻撃以来歴戦の飛行隊長・指宿正信大尉に手を上げてもらいたかったんです。

ところが二〇一空の飛行長・玉井浅一中佐が、指宿大尉を志願させなかった。指宿大尉が出ないとなると、当時二〇一空に海兵出の指揮官クラスは関大尉と、もう一人の大尉しかいなかった。もう一人の大尉は、戦闘に消極的で部下からやや軽んじられていたこともあり、関大尉しか選びようがなかったんでしょう」

と、語っている。関大尉は玉井中佐からの、限りなく強制に近い説得に応じて、特攻隊の指揮官を引き受けた。残る下士官兵搭乗員も、体当り攻撃の話に一瞬、静まり返ったが、玉井が「行くのか、行かんのか!」と一喝すると、全員が反射的に手を上げた。

昭和20年4月28日、台湾・宜蘭基地から発進する、二〇五空特攻大義隊のブリーフィング。壇上に立つのは司令・玉井浅一中佐

昭和20年4月28日、台湾・宜蘭基地から発進する、二〇五空特攻大義隊のブリーフィング。壇上に立つのは司令・玉井浅一中佐支那事変(日中戦争)、ソロモン、硫黄島と激戦を潜ってきた角田和男少尉は、昭和19(1944)年11月6日、部下の零戦3機とともに飛行中、エンジン故障で不時着した基地で、

「当基地の特攻隊員に一人欠員が出たから、このなかから一人を指名せよ」

と命じられ、

「このなかから一人と言われれば、自分が残るしかない」

と覚悟して特攻隊を志願した。角田さんは、

「昭和15(1940)年、第十二航空隊に属し、漢口基地から重慶、成都空襲に出撃していた10ヵ月の間、搭乗員の戦死者は一人も出なかった。それが、昭和17(1942)年8月から18(1943)年にかけ、ソロモンで戦った第二航空隊(途中、五八二空と改称)は、補充を繰り返しながら一年で壊滅、しかし一年はもちました。

昭和19(1944)年6月に硫黄島に進出した二五二空は、たった三日の空戦で全滅し、10月、再編成して臨んだ台湾沖航空戦では、戦らしい戦もできなかった。そんな流れで戦ってきた立場からすると、特攻は、もうこうなったらやむを得ない、と納得する部分もありました」

と言う。それまでの苦戦の軌跡を十分に知る角田さんは、特攻を否定することができなかったのだ。

志願書に「熱望」と書いて提出した搭乗員のなかには、周囲の目から見ても、本心から志願したに違いない、と伝えられる例もあれば、出撃直前、零戦の操縦席から立ち上がり、

「お母さん! 海軍が! 俺を殺す!」

と叫んで離陸していったという例もある。さらに、離陸後、超低空に舞い降りて、指揮所上空で機銃弾をぶっ放して飛び去って行ったという例もある。角田氏は、出撃前夜の搭乗員が、目を瞑るのが怖くて眠くなるまでじっと起きている姿と、笑顔で機上の人となる姿をまのあたりにして、

「そのどちらもが本心であったのかもしれない」

と回想している。

角田和男さん。右は昭和19(1944)年11月、フィリピンで特攻待機中。左は、昭和20(1945)年、敗戦後、ふたたび着ることのない飛行服姿で撮った1枚。 角田さんは、「私は口下手だからうまく言えませんが、特攻隊員の心情を、この2枚の写真から察してください」と言う

角田和男さん。右は昭和19(1944)年11月、フィリピンで特攻待機中。左は、昭和20(1945)年、敗戦後、ふたたび着ることのない飛行服姿で撮った1枚。 角田さんは、「私は口下手だからうまく言えませんが、特攻隊員の心情を、この2枚の写真から察してください」と言う特攻が常態化してからは、隊員の選抜方法も、「志願する者は司令室に紙を置け」というものから、「志願しない者は一歩前に出ろ」などという方法がまかり通るようになり、そしてついには、志願の手順もなく特攻専門の航空隊が編成された。

特攻隊は志願か否か、突き詰めることに意味はない。仮に志願だとしても、積極的志願か、消極的志願か、環境による事実上の強制による志願か、やぶれかぶれの志願か、志願して後悔したのか……その本心は、当事者自身にしかわからないし、現に「命令」で選ばれたことが確実な例もあるからだ。

また、よく言われる俗説に、

「身内の、海軍兵学校卒のエリート士官を温存し、学生出身の予備士官や予科練出身の若い下士官兵ばかりが特攻に出された」

というのがあるが、これも全くナンセンスである。特攻で戦死した海軍の飛行機搭乗員のうち、少尉候補生以上の士官クラスは769名(資料によって差がある)、うち予備士官、少尉候補生は648名で全体の85パーセントを占める。確かに、数字からは俗説にも理があるように見える。だが、この数字には母数がない。

海軍兵学校出身者のうち、一部の例外をのぞき特攻隊員となったのは、昭和13(1938)年に入校、昭和18(1943)年に飛行学生を卒業した69期生から、昭和16(1941)年に入校、昭和20(1945)年に飛行学生を卒業した73期生までで、その間に養成された飛行機搭乗員は1406名。うち795名が戦死している。

戦死率は56.5パーセント。いっぽう、特攻作戦の主力になった予備学生13期、14期、予備生徒1期の搭乗員は合わせて8673名にのぼり、うち戦没者は2192名。戦死率25.2パーセント。

つまり、海兵69~73期と、予備学生13期、14期、予備生徒1期の搭乗員を比べると、総人数比で86パーセントを占める予備士官、少尉候補生が、特攻戦没士官の85パーセントを占めるのは、単に人数比によるものと見た方が妥当である。

総戦没者数に対する特攻戦死者数の割合は、海兵が15.2パーセント、予備士官、少尉候補生は29.6パーセントだが、これも、特攻作戦開始以前に戦没した海兵出身士官の人数287名を除くと、海兵の数字は23.8パーセントとなり、「特攻に出さず温存されていた」と言われるほどの差は出てこない。沖縄作戦に投入された海軍機はのべ7878機、うち特攻機はのべ1868機で、出撃機数に対する特攻機の割合は23.7パーセントだから、それとほぼ同じ数字である。

士官と下士官兵搭乗員の、特攻戦没者の人数比も同様に説明がつく。「軍隊=身内をかばう悪しき組織」とした方が、特攻を批判するには都合がよいのはわかるけれど、母数を無視するのはフェアな態度ではない。

「十死零生」の特攻隊と、生きて何度でも戦うほかの部隊とで、隊員の精神状態を比較することはむずかしい。だが、単純に部隊の戦死率を比較すると、意外な数字が出てくる。

たとえば、昭和17(1942)年から18(1943)年にかけ、ラバウルで戦った第二〇四海軍航空隊の、18年6月までに配属された零戦搭乗員101名の消息を追ってみると、76名がそこから出ることなく戦死し、残る25名のうち、13名がその後の戦いで戦死。生きて終戦を迎えたのは12名のみである。ラバウルでの戦死率はじつに75パーセント、終戦までの戦死率は88パーセントにのぼる。

それに対して、昭和20(1945)年2月5日、沖縄戦に備え、特攻専門部隊として台湾で編成された第二〇五海軍航空隊は、103名の搭乗員全員が、志願ではなく「特攻大義隊員を命ず」との辞令で特攻隊員となったが、終戦までの戦死者は35名で、戦死率は34パーセントである。

さらに、二〇五空と同じ時期、昭和20年4月から終戦まで九州、沖縄上空で戦った戦闘三〇三飛行隊は、特攻隊ではないが、89名の搭乗員のうち38名が敵機との空戦で戦死、戦死率は43パーセントにのぼっている。戦闘三〇三飛行隊長は、「特攻反対」を貫いた岡嶋清熊少佐である。

――数字だけで語れるものではないことは承知している。だが、沖縄へ特攻出撃を繰り返した特攻専門部隊より、通常の部隊の方が戦死率が高かったという、一面の事実がここにはある。

特攻出撃で、一度の出撃で戦死した隊員も多いが、たいていは数時間前の索敵機の情報をもとにしたり、自ら敵艦隊を探しながらの出撃となるので、4回や5回、出撃して生還した隊員はいくらでもいる。そもそも、特攻作戦最初の、関大尉率いる「敷島隊」からして、4度めの出撃で敵艦隊に突入したものだ。

いっぽう、特攻隊以外の航空隊について、零戦搭乗員の戦友会であった「零戦搭乗員会」が調査したところ、「搭乗員が第一線に出てから戦死するまでの平均出撃回数8回、平均生存期間は3ヵ月」だったという。初陣で戦死した搭乗員も多かった。開戦劈頭の真珠湾攻撃に参加した搭乗員も、終戦までに80パーセント以上が戦没している。何度も出撃し、戦果を挙げて生きて還ることのできる搭乗員は、実際には稀だったと言っていい。

ここまで冷徹な数字が並んでは、どちらが人道的だとか酷いとか、議論しても始まらないように思える。歴戦の搭乗員である角田和男さんが、特攻に直面し、「もうこうなったらやむを得ない」と納得してしまうのも、こんな素地があったからこそなのだ。

では、特攻隊が挙げた「戦果」をどう評するべきだろうか。この点、日本側の記録にも不備があり、戦後長い間、連合軍側の情報も限られていたことから、ややもすれば過少に見積もられていた。

連合軍側の死傷者数にも諸説あるが、米軍の公式記録などから、航空特攻によるとおぼしき戦果を拾い上げると、撃沈55隻、撃破(廃艦になった23隻をふくむ)198隻、死者8064名、負傷者10708名にのぼる。日本側の特攻戦死者は、「(公財)特攻隊戦没者慰霊顕彰会」によると、海軍2531名、陸軍1417名、計3948名である。

これをどのように捉えるか。

「敵艦一隻を沈めるのに70名以上が犠牲になった」「巡洋艦以上の大型艦が一隻も沈んでいない」「隻数ではなく総トン数で表すべき」との識者の声もあるが、これらの意見についても、「海兵出を温存していた」説と同様の偏りがみられる。

特攻隊編成以前、日本の航空部隊が、巡洋艦以上の大型艦を撃沈したのは、昭和18(1943)年1月30日、ソロモン諸島レンネル島沖で、陸攻隊が米重巡「シカゴ」を撃沈したのが最後である。特攻隊編成後(ただし最初の突入前日)の昭和19(1944)年10月24日、艦上爆撃機「彗星」が、米空母「プリンストン」に急降下爆撃で命中弾を与え、撃沈しているが、昭和18年、ソロモン諸島をめぐる戦い以降の、日本のどの航空作戦よりも大きな戦果を挙げたのが、ほかならぬ特攻だった。

日本海軍機動部隊が米海軍機動部隊と互角以上にわたりあった最後の戦い、昭和17(1942)年10月26日の「南太平洋海戦」では、米空母「ホーネット」、駆逐艦一隻を撃沈、ほか四隻に損傷を与えた。日本側の沈没艦はなく、損傷四隻、搭乗員の戦死者148名、艦船乗組員の戦死者約300名。

「敵艦を〇隻沈めるのに〇人が犠牲になった」という論法にたてば、このときも、敵艦一隻を沈めるために特攻と同様、70数名の搭乗員が戦死している。米軍戦死者は航空機、艦船あわせて266名だから、沈没艦こそ出なかったものの、人的損失は日本側の方が多かった。

それが、特攻作戦では、結果論とはいえ、死者数だけをとっても、敵に特攻戦死者の二倍以上の損失を与えている。特攻だけに気をとられていると気づきにくいことだが、味方が失った人命より敵の死者の方が多いという例は、太平洋戦争においては稀である。

昭和19年10月30日、米空母フランクリンに特攻機命中。角田和男少尉は、直掩機としてこの模様を上空から見ていた

昭和19年10月30日、米空母フランクリンに特攻機命中。角田和男少尉は、直掩機としてこの模様を上空から見ていた現代の日本人が感情的に受け入れがたいのは承知であえて言うと、戦闘の目的は、より多くの敵の将兵を殺傷し、敵の戦闘力を弱体化すること。そう捉えれば、特攻隊の挙げた戦果はけっして小さなものではなかった。

また、最初の特攻隊の目的が「敵空母の飛行甲板を破壊」することだったように、そもそも大型艦を250キロや500キロ爆弾を積んだ飛行機の体当たりだけで撃沈できるとは、特攻作戦の渦中にいた者でさえ思っていない。沈まないまでも戦列を離れさせればよかったわけで、「撃沈した艦船の総トン数」で戦果を評価するのは、当時の実情とは大きくズレた見方と言える。

特攻隊員を、「特攻兵」や「兵士」と呼ぶのも正しくない。陸海軍の階級は、下から兵、下士官、准士官、士官(尉官、佐官、将官)となり、下士官以上は「兵士」ではないからだ。元軍人の多くが存命だった20年前なら、うっかりこのような表記をすれば当事者から注意を受けたものだが、いまやチェックする人もほとんどいなくなってしまった。

ではどう呼ぶか。「特攻隊員」、「将兵」である。「士官」であれば、たとえ任官したばかりの若い少尉でも「将」であって「兵」ではない。これらを「兵士」と一括りにするのは、警察官に例えると、巡査部長も警部補も警部も警視もみな「巡査」と呼ぶのに等しい、かなり乱暴なことである。

昨今の「兵士」という言葉の使われ方からは、「搾取する側(上層部)」と「搾取される側」をことさらに分けようとする、プロレタリアートな階級史観の匂いが感じられる。だが、「上層部」はつねに愚かで無能、「兵士」はその被害者、と雑に分けてしまうと、責任の所在がかえって曖昧になってしまうのではないか。

「上層部」や「司令部」を批判し、糾弾するのは簡単だし、俗耳にも入りやすい。陸海軍は73年前に消滅しているから、いくら悪口を言っても身に危険が及ぶ心配もない。しかし、「上層部」や「司令部」の「誰が」「どのように」命令をくだしたかまで掘り下げなければ、いつまでも批判の矛先が曖昧模糊としたままで終わってしまう。

海軍の特攻でいえば、その方針を最初に決めた軍令部第一部長(作戦担当)・中澤佑少将(のち中将)、第二部長(軍備担当)・黒島亀人大佐(のち少将)の存在は、もっと注目されてよい。昭和19(1944)年4月4日、黒島大佐は中澤少将に、人間魚雷(のちの「回天」)をふくむ各種特攻兵器の開発を提案、軍令部はこの案を基に、特攻兵器を開発するよう海軍省に要請した。

8月には人間爆弾(のちの「桜花」)の開発もはじまり、9月、海軍省は軍令部からの要望を受けて「海軍特攻部」を新設している。「回天」も「桜花」も、もとは現場の隊員の発案によるものだが、中澤、黒島の二人が同意しなければ、形になることはおそらくなかった。

中澤は、「策士」「切れ者」と評されるが、自ら主導したマリアナ沖海戦の大敗に見るように、作戦家としての能力には疑問符がつく。大西瀧治郎中将が日本を発つ前、東京・霞が関の軍令部を訪ね、「必要とあらば航空機による体当たり攻撃をかける」ことを軍令部総長・及川古志郎大将に上申し、認められたという、よく知られた話がある。

及川は、「ただし、けっして命令ではやらないように」と条件をつけたと伝えられる。だが、このことを、その場にいたかのように書き残した中澤は、実際にはその日、台湾に出張していて不在だったことがのちに判明している。

黒島は、昭和16(1941)年、聯合艦隊司令長官・山本五十六大将の腹心として、真珠湾攻撃作戦を事実上立案したことで知られるが、昭和17(1943)年、ミッドウェー海戦敗戦の責任の一端は彼にもある。この黒島が、特攻兵器の開発を中澤に提案した。

では、戦場の「上層部」はどうだったか。フィリピンで、大西中将の第一航空艦隊に続いて、福留繁中将率いる第二航空艦隊からも特攻を出すことになり、大西、福留両中将が一緒に特攻隊員を送り出したことがある。このときの特攻隊の生還者のなかには、

「大西中将と福留中将では、握手のときの手の握り方が全然違った。大西中将はじっと目を見て、頼んだぞと。それに対して福留中将は、握手もおざなりで、隊員と目を合わさないんですから」

という声がある(このシーンは現在、NHKのWebサイト、「戦争証言アーカイブス」の「日本ニュース」第241号―昭和20(1945)年1月―で見ることができる)。当事者ならではの実感のこもった感想だろう。昭和20年5月、軍令部次長に転じた大西中将は、最後まで徹底抗戦を呼号し、戦争終結を告げる天皇の玉音放送が流れた翌8月16日未明、渋谷南平台の官舎で割腹して果てた。

特攻で死なせた部下たちのことを思い、なるべく長く苦しんで死ぬようにと介錯を断っての最期だった。遺書には、特攻隊を指揮し、戦争継続を主張していた人物とは思えない冷静な筆致で、軽挙を戒め、若い世代に後事を託し、世界平和を願う言葉が書かれていた。

大西の最期については、多くの若者に「死」を命じたのだからという醒めた見方もあるだろう。しかし、特攻を命じ、生きながらえた将官に、大西のような責任の取り方をした者は一人もいなかった。

中澤佑少将は、台湾の高雄警備府参謀長に転出し、台湾から沖縄へ出撃する特攻作戦を指揮した。その中澤(終戦後、中将に進級)が、大西の自刃を聞き、

「俺は死ぬ係じゃないから」

と言い放ったのを、大西中将が軍令部に転じたのちも台湾に残った副官・門司親徳さんが耳にしている。門司さんは、

「大西中将は、『俺もあとから行くぞ』とか『お前たちだけを死なせはしない』といった、うわべだけの言葉を口にすることはけっしてなかった。しかし、特攻隊員の一人一人をじっと見つめて手を握る姿は、その人と一緒に自分も死ぬのだ、と決意しているかのようでした。

長官は一回一回自分も死にながら、特攻隊を送り出してたんだろうと思います。自刃したのは、特攻を命じた指揮官として当たり前の身の処し方だったのかもしれない。でも、その当たり前のことがなかなかできないものなんですね」

と回想する。

第一航空艦隊司令長官・大西瀧治郎中将(右)と、副官・門司親徳主計大尉。昭和20年5月13日、台湾にて、大西の軍令部への転出に際し て撮影された1枚

第一航空艦隊司令長官・大西瀧治郎中将(右)と、副官・門司親徳主計大尉。昭和20年5月13日、台湾にて、大西の軍令部への転出に際し て撮影された1枚戦後、昭和21(1946)年から平成17(2005)年まで、特攻隊が最初に突入した10月25日に合わせ、東京・芝の寺にかつての軍令部総長や司令長官、司令部職員や元特攻隊員が集まり、「神風忌」と称する慰霊法要が営まれていた。

参列者の芳名帳には、及川古志郎、福留繁、寺岡謹平をはじめ、特攻に関わった「上層部」の指揮官たちの名前が、それぞれ生を終える直前まで残され、良心の呵責を垣間見ることができる。だが、中澤佑、黒島亀人という、最初に「特攻」を採用したはずの軍令部第一部長、第二部長の名はそこにはない。

戦後、かつて特攻を命じた側、命じられた側の関係者が60年間、ひそかに集っていた「神風忌」慰霊法要の参会者名簿 特攻作戦採用の真意とは?Central Vistaの再開発はランドマークに悪影響を与えません:DDA

戦後、かつて特攻を命じた側、命じられた側の関係者が60年間、ひそかに集っていた「神風忌」慰霊法要の参会者名簿 特攻作戦採用の真意とは?Central Vistaの再開発はランドマークに悪影響を与えません:DDA

事件後、米国市民権を持っていた妻・梅乃は「傷ついた者を救助するのは当然の行為」と主張するも、国家反逆罪で逮捕、収監される。収容所を出たのは31カ月後の昭和19年11月だった。

開戦直後に起こったニイハウ島事件は2つのことを米国民に強く印象付けることになった。一つは日本兵が捕虜になることを命を賭けても拒否すること。これを、事件を通して米軍は初めて認識したとされる。

戦陣訓の「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」の一節が骨の髄まで染み込んでいることを目の当たりにしたのだった。

もう一つは日系人への不信感だった。島民と友好関係にあった日系人2人が突如として現れた日本兵の味方をし、島民と対立したことに衝撃を受けたのだ。

そしてこの事件が生んだ不信感が、戦後米国内でも有事における人種差別の現れとして反省されることになる、日系人収容所設営の契機になったといわれる。

1942年1月26日、C・Bボールドウィン海軍中将は「反米傾向を全く見せていなかった2人の日系人が日本軍によるニイハウ島占領の可能性があるとわかると、日本兵を援助する行動に出た。これは米国に忠誠を誓っているようにみえる日系人たちが日本軍の攻撃がさらに成功するようであれば日本軍を援助する可能性を示す」と事件を報告した。

歴史家ゴードン・プランゲも「事件は日系人はたとえ米国市民でも信用されず、日本側に寝返るかもしれないとの印象を与えた」と述べている。

同年2月19日、米国は、西海岸に住む約12万人の日系人と日本人を、強制的に砂漠に移住させる大統領行政命令第9066号を発令する。

日系人収容所内で食糧配給の列に並ぶ人々(Photo by Getty Images)

日系人収容所内で食糧配給の列に並ぶ人々(Photo by Getty Images)事件のあったハワイでは、当時15万7000人の日系人と日本人が居住していたが、1444人が抑留され、そのうちの981人が米本土の収容所に移されることとなった。

さて、このニイハウ島事件の後、米陸軍の調査官が、西開地と原田、2人の死亡の経緯を調査するため、島に上陸した。

その際、調査官は、零戦の機体近くに残されていた名札のようなものを持ち帰っていた。この調査官は今から20年前の90年代末に死亡したが、その遺族が「名札を持ち主の元に返還したい」と、真珠湾の米海軍基地内にある「太平洋航空博物館」に託した。ここには西開地機の残骸も展示されている。

西開地機の残骸がジオラマの中に置かれた太平洋航空博物館の展示

西開地機の残骸がジオラマの中に置かれた太平洋航空博物館の展示 零戦を再現した展示もある

零戦を再現した展示もあるその返還がようやく実現したのが、今年の6月22日だ。同博物館館長のケネフ・デホフ氏が、愛媛県今治市に住む西開地の弟、良忠さん=87歳=を訪問し、名札を返還した。だが、これらの木札が、実のところ何に使われていた、誰の名前を書いたものなのかは、謎のままなのだ。

名札は縦10センチ、横2センチで「松田龍雄」「金川炳浩」「美齊津ひょう三」(※「ひょう」の字は人偏に「票」)「岸本勇盛」「須藤松蔵」の5枚。他に「事務」「イ3483」と書かれた2枚の木札も残されていた。

「事務」という札があることから、日本の命運を賭けた攻撃に出る際、出撃できない主計科などの事務系の「飛龍」乗組員から「俺たちの分まで頼んだぞ」と名札を手渡された可能性もあるが、詳細は不明。「イ3483」が何を指すのかもわかっていない。

謎の木札。名前の他に「事務」「イ3483」という札もあった

謎の木札。名前の他に「事務」「イ3483」という札もあったそれでも、これらの札が西開地機とともに、悲劇の島・ニイハウ島にやってきたことは間違いない。返還に訪れたデホフ氏は、「戦後72年もの間、日米両国は友好を深めてきた。名札返還は友情をさらに深める契機となる」と話している。

西開地の弟である良忠さんは「米国から戻ってきて兄も喜んでいると思う。名札の主は兄の戦友かもしれない。どういう思いで兄に手渡したか。早く持ち主の元にお返ししたい」と、木札に名前のある人や遺族が判明することに期待を寄せている。

弟・良忠さん(左から3人目)を訪れたデホフ氏(右から2人目)一行

弟・良忠さん(左から3人目)を訪れたデホフ氏(右から2人目)一行だが、同年10月17日、フィリピン・レイテ島の湾口に位置するスルアン島に米軍が上陸、日本の主力艦隊のレイテ湾突入を掩護するため、敵空母の飛行甲板を一時的に破壊する目的で神風(しんぷう)特別攻撃隊が編成される段になると、なにしろ敵はもうそこまで攻めてきているわけだから、編成には急を要する。

第二〇一海軍航空隊(二〇一空)で、最初の特攻隊指揮官に選ばれたのは、満23歳、母一人子一人で新婚の関行男大尉である。特攻隊編成を命じた大西瀧治郎中将の副官を務めた門司親徳主計大尉は、筆者のインタビューに、

「大西中将としても、死を命じるのが『命令』の域を超えているのはわかっている。だからこそ、最初の特攻隊は志願によるものでなければならず、『指揮官先頭』という海軍のモットーからいっても、指揮官は海軍兵学校出身の正規将校でなければならない。大西中将は、真珠湾攻撃以来歴戦の飛行隊長・指宿正信大尉に手を上げてもらいたかったんです。

ところが二〇一空の飛行長・玉井浅一中佐が、指宿大尉を志願させなかった。指宿大尉が出ないとなると、当時二〇一空に海兵出の指揮官クラスは関大尉と、もう一人の大尉しかいなかった。もう一人の大尉は、戦闘に消極的で部下からやや軽んじられていたこともあり、関大尉しか選びようがなかったんでしょう」

と、語っている。関大尉は玉井中佐からの、限りなく強制に近い説得に応じて、特攻隊の指揮官を引き受けた。残る下士官兵搭乗員も、体当り攻撃の話に一瞬、静まり返ったが、玉井が「行くのか、行かんのか!」と一喝すると、全員が反射的に手を上げた。

昭和20年4月28日、台湾・宜蘭基地から発進する、二〇五空特攻大義隊のブリーフィング。壇上に立つのは司令・玉井浅一中佐

昭和20年4月28日、台湾・宜蘭基地から発進する、二〇五空特攻大義隊のブリーフィング。壇上に立つのは司令・玉井浅一中佐支那事変(日中戦争)、ソロモン、硫黄島と激戦を潜ってきた角田和男少尉は、昭和19(1944)年11月6日、部下の零戦3機とともに飛行中、エンジン故障で不時着した基地で、

「当基地の特攻隊員に一人欠員が出たから、このなかから一人を指名せよ」

と命じられ、

「このなかから一人と言われれば、自分が残るしかない」

と覚悟して特攻隊を志願した。角田さんは、

「昭和15(1940)年、第十二航空隊に属し、漢口基地から重慶、成都空襲に出撃していた10ヵ月の間、搭乗員の戦死者は一人も出なかった。それが、昭和17(1942)年8月から18(1943)年にかけ、ソロモンで戦った第二航空隊(途中、五八二空と改称)は、補充を繰り返しながら一年で壊滅、しかし一年はもちました。

昭和19(1944)年6月に硫黄島に進出した二五二空は、たった三日の空戦で全滅し、10月、再編成して臨んだ台湾沖航空戦では、戦らしい戦もできなかった。そんな流れで戦ってきた立場からすると、特攻は、もうこうなったらやむを得ない、と納得する部分もありました」

と言う。それまでの苦戦の軌跡を十分に知る角田さんは、特攻を否定することができなかったのだ。

志願書に「熱望」と書いて提出した搭乗員のなかには、周囲の目から見ても、本心から志願したに違いない、と伝えられる例もあれば、出撃直前、零戦の操縦席から立ち上がり、

「お母さん! 海軍が! 俺を殺す!」

と叫んで離陸していったという例もある。さらに、離陸後、超低空に舞い降りて、指揮所上空で機銃弾をぶっ放して飛び去って行ったという例もある。角田氏は、出撃前夜の搭乗員が、目を瞑るのが怖くて眠くなるまでじっと起きている姿と、笑顔で機上の人となる姿をまのあたりにして、

「そのどちらもが本心であったのかもしれない」

と回想している。

角田和男さん。右は昭和19(1944)年11月、フィリピンで特攻待機中。左は、昭和20(1945)年、敗戦後、ふたたび着ることのない飛行服姿で撮った1枚。 角田さんは、「私は口下手だからうまく言えませんが、特攻隊員の心情を、この2枚の写真から察してください」と言う

角田和男さん。右は昭和19(1944)年11月、フィリピンで特攻待機中。左は、昭和20(1945)年、敗戦後、ふたたび着ることのない飛行服姿で撮った1枚。 角田さんは、「私は口下手だからうまく言えませんが、特攻隊員の心情を、この2枚の写真から察してください」と言う特攻が常態化してからは、隊員の選抜方法も、「志願する者は司令室に紙を置け」というものから、「志願しない者は一歩前に出ろ」などという方法がまかり通るようになり、そしてついには、志願の手順もなく特攻専門の航空隊が編成された。

特攻隊は志願か否か、突き詰めることに意味はない。仮に志願だとしても、積極的志願か、消極的志願か、環境による事実上の強制による志願か、やぶれかぶれの志願か、志願して後悔したのか……その本心は、当事者自身にしかわからないし、現に「命令」で選ばれたことが確実な例もあるからだ。

また、よく言われる俗説に、

「身内の、海軍兵学校卒のエリート士官を温存し、学生出身の予備士官や予科練出身の若い下士官兵ばかりが特攻に出された」

というのがあるが、これも全くナンセンスである。特攻で戦死した海軍の飛行機搭乗員のうち、少尉候補生以上の士官クラスは769名(資料によって差がある)、うち予備士官、少尉候補生は648名で全体の85パーセントを占める。確かに、数字からは俗説にも理があるように見える。だが、この数字には母数がない。

海軍兵学校出身者のうち、一部の例外をのぞき特攻隊員となったのは、昭和13(1938)年に入校、昭和18(1943)年に飛行学生を卒業した69期生から、昭和16(1941)年に入校、昭和20(1945)年に飛行学生を卒業した73期生までで、その間に養成された飛行機搭乗員は1406名。うち795名が戦死している。

戦死率は56.5パーセント。いっぽう、特攻作戦の主力になった予備学生13期、14期、予備生徒1期の搭乗員は合わせて8673名にのぼり、うち戦没者は2192名。戦死率25.2パーセント。

つまり、海兵69~73期と、予備学生13期、14期、予備生徒1期の搭乗員を比べると、総人数比で86パーセントを占める予備士官、少尉候補生が、特攻戦没士官の85パーセントを占めるのは、単に人数比によるものと見た方が妥当である。

総戦没者数に対する特攻戦死者数の割合は、海兵が15.2パーセント、予備士官、少尉候補生は29.6パーセントだが、これも、特攻作戦開始以前に戦没した海兵出身士官の人数287名を除くと、海兵の数字は23.8パーセントとなり、「特攻に出さず温存されていた」と言われるほどの差は出てこない。沖縄作戦に投入された海軍機はのべ7878機、うち特攻機はのべ1868機で、出撃機数に対する特攻機の割合は23.7パーセントだから、それとほぼ同じ数字である。

士官と下士官兵搭乗員の、特攻戦没者の人数比も同様に説明がつく。「軍隊=身内をかばう悪しき組織」とした方が、特攻を批判するには都合がよいのはわかるけれど、母数を無視するのはフェアな態度ではない。

「十死零生」の特攻隊と、生きて何度でも戦うほかの部隊とで、隊員の精神状態を比較することはむずかしい。だが、単純に部隊の戦死率を比較すると、意外な数字が出てくる。

たとえば、昭和17(1942)年から18(1943)年にかけ、ラバウルで戦った第二〇四海軍航空隊の、18年6月までに配属された零戦搭乗員101名の消息を追ってみると、76名がそこから出ることなく戦死し、残る25名のうち、13名がその後の戦いで戦死。生きて終戦を迎えたのは12名のみである。ラバウルでの戦死率はじつに75パーセント、終戦までの戦死率は88パーセントにのぼる。

それに対して、昭和20(1945)年2月5日、沖縄戦に備え、特攻専門部隊として台湾で編成された第二〇五海軍航空隊は、103名の搭乗員全員が、志願ではなく「特攻大義隊員を命ず」との辞令で特攻隊員となったが、終戦までの戦死者は35名で、戦死率は34パーセントである。

さらに、二〇五空と同じ時期、昭和20年4月から終戦まで九州、沖縄上空で戦った戦闘三〇三飛行隊は、特攻隊ではないが、89名の搭乗員のうち38名が敵機との空戦で戦死、戦死率は43パーセントにのぼっている。戦闘三〇三飛行隊長は、「特攻反対」を貫いた岡嶋清熊少佐である。

――数字だけで語れるものではないことは承知している。だが、沖縄へ特攻出撃を繰り返した特攻専門部隊より、通常の部隊の方が戦死率が高かったという、一面の事実がここにはある。

特攻出撃で、一度の出撃で戦死した隊員も多いが、たいていは数時間前の索敵機の情報をもとにしたり、自ら敵艦隊を探しながらの出撃となるので、4回や5回、出撃して生還した隊員はいくらでもいる。そもそも、特攻作戦最初の、関大尉率いる「敷島隊」からして、4度めの出撃で敵艦隊に突入したものだ。

いっぽう、特攻隊以外の航空隊について、零戦搭乗員の戦友会であった「零戦搭乗員会」が調査したところ、「搭乗員が第一線に出てから戦死するまでの平均出撃回数8回、平均生存期間は3ヵ月」だったという。初陣で戦死した搭乗員も多かった。開戦劈頭の真珠湾攻撃に参加した搭乗員も、終戦までに80パーセント以上が戦没している。何度も出撃し、戦果を挙げて生きて還ることのできる搭乗員は、実際には稀だったと言っていい。

ここまで冷徹な数字が並んでは、どちらが人道的だとか酷いとか、議論しても始まらないように思える。歴戦の搭乗員である角田和男さんが、特攻に直面し、「もうこうなったらやむを得ない」と納得してしまうのも、こんな素地があったからこそなのだ。

では、特攻隊が挙げた「戦果」をどう評するべきだろうか。この点、日本側の記録にも不備があり、戦後長い間、連合軍側の情報も限られていたことから、ややもすれば過少に見積もられていた。

連合軍側の死傷者数にも諸説あるが、米軍の公式記録などから、航空特攻によるとおぼしき戦果を拾い上げると、撃沈55隻、撃破(廃艦になった23隻をふくむ)198隻、死者8064名、負傷者10708名にのぼる。日本側の特攻戦死者は、「(公財)特攻隊戦没者慰霊顕彰会」によると、海軍2531名、陸軍1417名、計3948名である。

これをどのように捉えるか。

「敵艦一隻を沈めるのに70名以上が犠牲になった」「巡洋艦以上の大型艦が一隻も沈んでいない」「隻数ではなく総トン数で表すべき」との識者の声もあるが、これらの意見についても、「海兵出を温存していた」説と同様の偏りがみられる。

特攻隊編成以前、日本の航空部隊が、巡洋艦以上の大型艦を撃沈したのは、昭和18(1943)年1月30日、ソロモン諸島レンネル島沖で、陸攻隊が米重巡「シカゴ」を撃沈したのが最後である。特攻隊編成後(ただし最初の突入前日)の昭和19(1944)年10月24日、艦上爆撃機「彗星」が、米空母「プリンストン」に急降下爆撃で命中弾を与え、撃沈しているが、昭和18年、ソロモン諸島をめぐる戦い以降の、日本のどの航空作戦よりも大きな戦果を挙げたのが、ほかならぬ特攻だった。

日本海軍機動部隊が米海軍機動部隊と互角以上にわたりあった最後の戦い、昭和17(1942)年10月26日の「南太平洋海戦」では、米空母「ホーネット」、駆逐艦一隻を撃沈、ほか四隻に損傷を与えた。日本側の沈没艦はなく、損傷四隻、搭乗員の戦死者148名、艦船乗組員の戦死者約300名。

「敵艦を〇隻沈めるのに〇人が犠牲になった」という論法にたてば、このときも、敵艦一隻を沈めるために特攻と同様、70数名の搭乗員が戦死している。米軍戦死者は航空機、艦船あわせて266名だから、沈没艦こそ出なかったものの、人的損失は日本側の方が多かった。

それが、特攻作戦では、結果論とはいえ、死者数だけをとっても、敵に特攻戦死者の二倍以上の損失を与えている。特攻だけに気をとられていると気づきにくいことだが、味方が失った人命より敵の死者の方が多いという例は、太平洋戦争においては稀である。

昭和19年10月30日、米空母フランクリンに特攻機命中。角田和男少尉は、直掩機としてこの模様を上空から見ていた

昭和19年10月30日、米空母フランクリンに特攻機命中。角田和男少尉は、直掩機としてこの模様を上空から見ていた現代の日本人が感情的に受け入れがたいのは承知であえて言うと、戦闘の目的は、より多くの敵の将兵を殺傷し、敵の戦闘力を弱体化すること。そう捉えれば、特攻隊の挙げた戦果はけっして小さなものではなかった。

また、最初の特攻隊の目的が「敵空母の飛行甲板を破壊」することだったように、そもそも大型艦を250キロや500キロ爆弾を積んだ飛行機の体当たりだけで撃沈できるとは、特攻作戦の渦中にいた者でさえ思っていない。沈まないまでも戦列を離れさせればよかったわけで、「撃沈した艦船の総トン数」で戦果を評価するのは、当時の実情とは大きくズレた見方と言える。

特攻隊員を、「特攻兵」や「兵士」と呼ぶのも正しくない。陸海軍の階級は、下から兵、下士官、准士官、士官(尉官、佐官、将官)となり、下士官以上は「兵士」ではないからだ。元軍人の多くが存命だった20年前なら、うっかりこのような表記をすれば当事者から注意を受けたものだが、いまやチェックする人もほとんどいなくなってしまった。

ではどう呼ぶか。「特攻隊員」、「将兵」である。「士官」であれば、たとえ任官したばかりの若い少尉でも「将」であって「兵」ではない。これらを「兵士」と一括りにするのは、警察官に例えると、巡査部長も警部補も警部も警視もみな「巡査」と呼ぶのに等しい、かなり乱暴なことである。

昨今の「兵士」という言葉の使われ方からは、「搾取する側(上層部)」と「搾取される側」をことさらに分けようとする、プロレタリアートな階級史観の匂いが感じられる。だが、「上層部」はつねに愚かで無能、「兵士」はその被害者、と雑に分けてしまうと、責任の所在がかえって曖昧になってしまうのではないか。

「上層部」や「司令部」を批判し、糾弾するのは簡単だし、俗耳にも入りやすい。陸海軍は73年前に消滅しているから、いくら悪口を言っても身に危険が及ぶ心配もない。しかし、「上層部」や「司令部」の「誰が」「どのように」命令をくだしたかまで掘り下げなければ、いつまでも批判の矛先が曖昧模糊としたままで終わってしまう。

海軍の特攻でいえば、その方針を最初に決めた軍令部第一部長(作戦担当)・中澤佑少将(のち中将)、第二部長(軍備担当)・黒島亀人大佐(のち少将)の存在は、もっと注目されてよい。昭和19(1944)年4月4日、黒島大佐は中澤少将に、人間魚雷(のちの「回天」)をふくむ各種特攻兵器の開発を提案、軍令部はこの案を基に、特攻兵器を開発するよう海軍省に要請した。

8月には人間爆弾(のちの「桜花」)の開発もはじまり、9月、海軍省は軍令部からの要望を受けて「海軍特攻部」を新設している。「回天」も「桜花」も、もとは現場の隊員の発案によるものだが、中澤、黒島の二人が同意しなければ、形になることはおそらくなかった。

中澤は、「策士」「切れ者」と評されるが、自ら主導したマリアナ沖海戦の大敗に見るように、作戦家としての能力には疑問符がつく。大西瀧治郎中将が日本を発つ前、東京・霞が関の軍令部を訪ね、「必要とあらば航空機による体当たり攻撃をかける」ことを軍令部総長・及川古志郎大将に上申し、認められたという、よく知られた話がある。

及川は、「ただし、けっして命令ではやらないように」と条件をつけたと伝えられる。だが、このことを、その場にいたかのように書き残した中澤は、実際にはその日、台湾に出張していて不在だったことがのちに判明している。

黒島は、昭和16(1941)年、聯合艦隊司令長官・山本五十六大将の腹心として、真珠湾攻撃作戦を事実上立案したことで知られるが、昭和17(1943)年、ミッドウェー海戦敗戦の責任の一端は彼にもある。この黒島が、特攻兵器の開発を中澤に提案した。

では、戦場の「上層部」はどうだったか。フィリピンで、大西中将の第一航空艦隊に続いて、福留繁中将率いる第二航空艦隊からも特攻を出すことになり、大西、福留両中将が一緒に特攻隊員を送り出したことがある。このときの特攻隊の生還者のなかには、

「大西中将と福留中将では、握手のときの手の握り方が全然違った。大西中将はじっと目を見て、頼んだぞと。それに対して福留中将は、握手もおざなりで、隊員と目を合わさないんですから」

という声がある(このシーンは現在、NHKのWebサイト、「戦争証言アーカイブス」の「日本ニュース」第241号―昭和20(1945)年1月―で見ることができる)。当事者ならではの実感のこもった感想だろう。昭和20年5月、軍令部次長に転じた大西中将は、最後まで徹底抗戦を呼号し、戦争終結を告げる天皇の玉音放送が流れた翌8月16日未明、渋谷南平台の官舎で割腹して果てた。

特攻で死なせた部下たちのことを思い、なるべく長く苦しんで死ぬようにと介錯を断っての最期だった。遺書には、特攻隊を指揮し、戦争継続を主張していた人物とは思えない冷静な筆致で、軽挙を戒め、若い世代に後事を託し、世界平和を願う言葉が書かれていた。

大西の最期については、多くの若者に「死」を命じたのだからという醒めた見方もあるだろう。しかし、特攻を命じ、生きながらえた将官に、大西のような責任の取り方をした者は一人もいなかった。

中澤佑少将は、台湾の高雄警備府参謀長に転出し、台湾から沖縄へ出撃する特攻作戦を指揮した。その中澤(終戦後、中将に進級)が、大西の自刃を聞き、

「俺は死ぬ係じゃないから」

と言い放ったのを、大西中将が軍令部に転じたのちも台湾に残った副官・門司親徳さんが耳にしている。門司さんは、

「大西中将は、『俺もあとから行くぞ』とか『お前たちだけを死なせはしない』といった、うわべだけの言葉を口にすることはけっしてなかった。しかし、特攻隊員の一人一人をじっと見つめて手を握る姿は、その人と一緒に自分も死ぬのだ、と決意しているかのようでした。

長官は一回一回自分も死にながら、特攻隊を送り出してたんだろうと思います。自刃したのは、特攻を命じた指揮官として当たり前の身の処し方だったのかもしれない。でも、その当たり前のことがなかなかできないものなんですね」

と回想する。

第一航空艦隊司令長官・大西瀧治郎中将(右)と、副官・門司親徳主計大尉。昭和20年5月13日、台湾にて、大西の軍令部への転出に際し て撮影された1枚

第一航空艦隊司令長官・大西瀧治郎中将(右)と、副官・門司親徳主計大尉。昭和20年5月13日、台湾にて、大西の軍令部への転出に際し て撮影された1枚戦後、昭和21(1946)年から平成17(2005)年まで、特攻隊が最初に突入した10月25日に合わせ、東京・芝の寺にかつての軍令部総長や司令長官、司令部職員や元特攻隊員が集まり、「神風忌」と称する慰霊法要が営まれていた。

参列者の芳名帳には、及川古志郎、福留繁、寺岡謹平をはじめ、特攻に関わった「上層部」の指揮官たちの名前が、それぞれ生を終える直前まで残され、良心の呵責を垣間見ることができる。だが、中澤佑、黒島亀人という、最初に「特攻」を採用したはずの軍令部第一部長、第二部長の名はそこにはない。

戦後、かつて特攻を命じた側、命じられた側の関係者が60年間、ひそかに集っていた「神風忌」慰霊法要の参会者名簿

戦後、かつて特攻を命じた側、命じられた側の関係者が60年間、ひそかに集っていた「神風忌」慰霊法要の参会者名簿命の大切さ訴えた特攻隊長 豊前市出身の旧陸軍・岩本益臣大尉2019/8/24 6:00

戦争中、戦闘機で体当たり攻撃をする特攻に反対しながら、旧日本陸軍最初の特攻隊「万朶隊(ばんだたい)」の隊長になり、特攻直前に戦死した岩本益臣(ますみ)大尉は豊前市大河内の出身だ。市内の戦争の企画展などで取り上げられているものの、郷土史家などは「戦時中に軍の命令に背いてまでも命の大切さなどを訴えた人物。もっと多くの人に知ってほしい」と呼び掛ける。

岩本大尉はどういう人物だったのか。豊前市史などによると、1917年10月に生まれ、旧制築上中学を卒業した。陸軍航空士官学校などを経て、満州白城子陸軍飛行学校で航法を学んだ後、25歳で茨城県の鉾田陸軍飛行学校の教官に就任。操縦のエキスパートだった。

体当たり攻撃は人材と航空機の取り返しのつかない損失と考え、超低空で目標に接近し、爆弾を1度海面に落とし、跳ね上がらせて命中させる跳飛(ちょうひ)爆撃を研究、推進した。しかし、44年10月には、操縦技術の高さから万朶隊の隊長に任命された。出撃前の同年11月、フィリピンで移動中に米軍機に追撃され、27歳で戦死。大尉から少佐へと昇進した。

万朶隊の隊員の証言によると、岩本大尉は「体当たり機は、操縦者を無駄に殺すだけでなく、(敵艦を)撃沈できる公算は少ない。出撃しても、爆弾を命中させて帰ってこい」と隊員に指示。上層部の許可がないまま、爆弾を投下できないようになっていた飛行機を投下できるように改装した。そのおかげで、この隊員は何度も出撃したが、生還できたという。

市文化財保護審議会の前会長、尾座本雅光さん(73)は「岩本大尉は軍人だけに死を恐れていたのではなく、命を大切にしたいとの思いと軍事的な成果を計算した上での判断だった」と指摘する。

市は2013年、岩本大尉の関係者から遺品24点の寄贈を受けた。過去3回、市立埋蔵文化財センター(同市八屋)で公開。今年も9月29日まで、「まいぶん夏のトピック展『伝えていくもの~戦争の記憶~』」として、元特攻隊員で語り部として活動をしている豊前市在住の末吉初男さん(92)の資料や、行橋市と築上町から借りた戦時資料とともに展示、紹介している。

ただ、訪れる人はまばらだ。同センターに勤務する市教育委員会生涯学習課の坂梨祐子副主幹は「遺品や史料は、特攻とは何だったかを問いかけている。多くの人に見てもらい、平和を考えるきっかけにしてほしい」と話す。

求菩提山麓にある岩本大尉の生家は、戦前の時代劇スター大河内伝次郎の生家そばにある。今は誰も住んでいないものの、庭などはきれいに手入れされていた。

生家近くに住む親類の男性(75)は「益臣さんと会ったことはないが、母から益臣さんが飛行機で自宅の上空を回ったと聞いた。戦場に向かうお別れだったのではないか」と語り、岩本大尉の生家の庭や墓の掃除などを続けている。

戦争中、戦闘機で体当たり攻撃をする特攻に反対しながら、旧日本陸軍最初の特攻隊「万朶隊(ばんだたい)」の隊長になり、特攻直前に戦死した岩本益臣(ますみ)大尉は豊前市大河内の出身だ。市内の戦争の企画展などで取り上げられているものの、郷土史家などは「戦時中に軍の命令に背いてまでも命の大切さなどを訴えた人物。もっと多くの人に知ってほしい」と呼び掛ける。

岩本大尉はどういう人物だったのか。豊前市史などによると、1917年10月に生まれ、旧制築上中学を卒業した。陸軍航空士官学校などを経て、満州白城子陸軍飛行学校で航法を学んだ後、25歳で茨城県の鉾田陸軍飛行学校の教官に就任。操縦のエキスパートだった。

体当たり攻撃は人材と航空機の取り返しのつかない損失と考え、超低空で目標に接近し、爆弾を1度海面に落とし、跳ね上がらせて命中させる跳飛(ちょうひ)爆撃を研究、推進した。しかし、44年10月には、操縦技術の高さから万朶隊の隊長に任命された。出撃前の同年11月、フィリピンで移動中に米軍機に追撃され、27歳で戦死。大尉から少佐へと昇進した。

万朶隊の隊員の証言によると、岩本大尉は「体当たり機は、操縦者を無駄に殺すだけでなく、(敵艦を)撃沈できる公算は少ない。出撃しても、爆弾を命中させて帰ってこい」と隊員に指示。上層部の許可がないまま、爆弾を投下できないようになっていた飛行機を投下できるように改装した。そのおかげで、この隊員は何度も出撃したが、生還できたという。

市文化財保護審議会の前会長、尾座本雅光さん(73)は「岩本大尉は軍人だけに死を恐れていたのではなく、命を大切にしたいとの思いと軍事的な成果を計算した上での判断だった」と指摘する。

市は2013年、岩本大尉の関係者から遺品24点の寄贈を受けた。過去3回、市立埋蔵文化財センター(同市八屋)で公開。今年も9月29日まで、「まいぶん夏のトピック展『伝えていくもの~戦争の記憶~』」として、元特攻隊員で語り部として活動をしている豊前市在住の末吉初男さん(92)の資料や、行橋市と築上町から借りた戦時資料とともに展示、紹介している。

ただ、訪れる人はまばらだ。同センターに勤務する市教育委員会生涯学習課の坂梨祐子副主幹は「遺品や史料は、特攻とは何だったかを問いかけている。多くの人に見てもらい、平和を考えるきっかけにしてほしい」と話す。

求菩提山麓にある岩本大尉の生家は、戦前の時代劇スター大河内伝次郎の生家そばにある。今は誰も住んでいないものの、庭などはきれいに手入れされていた。

生家近くに住む親類の男性(75)は「益臣さんと会ったことはないが、母から益臣さんが飛行機で自宅の上空を回ったと聞いた。戦場に向かうお別れだったのではないか」と語り、岩本大尉の生家の庭や墓の掃除などを続けている。

崩壊する戦線(3)―白骨街道「インパール作戦」(概要)2017年7月25日

1943(昭和18)年2月にガダルカナル島を失って以降、太平洋方面の戦いは一気に日本軍に分の悪い状況になっていきました。

そして、西側の最前線であるビルマ(現在のミャンマー)でも、連合軍の反撃が始まりつつありました。

本項では、ここでも補給の軽視によって日本軍が大打撃を受け、太平洋戦争の中でも最も無謀と言われた「インパール作戦」を概観します。

1943(昭和18)年2月にガダルカナル島を失って以降、太平洋方面の戦いは一気に日本軍に分の悪い状況になっていきました。

そして、西側の最前線であるビルマ(現在のミャンマー)でも、連合軍の反撃が始まりつつありました。

本項では、ここでも補給の軽視によって日本軍が大打撃を受け、太平洋戦争の中でも最も無謀と言われた「インパール作戦」を概観します。

イギリス・インド軍による特殊作戦

1943(昭和18)年2月、約3000名のイギリス・インド連合軍(英印軍)が中部ビルマに突如現れ、1か月半にわたり日本軍へ攻撃を仕掛けました。

ビルマとインド国境はアラカン山脈という、最高峰は富士山とほぼ同じ高さの山が占める、極めて険しい山脈に隔たれており、大軍が乗り越えられないと考えられていました。

それだけに、この英印軍の出現は日本軍にとって脅威的でした。この部隊はイギリス軍のウィンゲート少将に率いられた「チンディット」という部隊で、補給は全て飛行機から前線へ物資をパラシュートで落とすという方法でした。

ウィンゲート少将

1943(昭和18)年2月、約3000名のイギリス・インド連合軍(英印軍)が中部ビルマに突如現れ、1か月半にわたり日本軍へ攻撃を仕掛けました。

ビルマとインド国境はアラカン山脈という、最高峰は富士山とほぼ同じ高さの山が占める、極めて険しい山脈に隔たれており、大軍が乗り越えられないと考えられていました。

それだけに、この英印軍の出現は日本軍にとって脅威的でした。この部隊はイギリス軍のウィンゲート少将に率いられた「チンディット」という部隊で、補給は全て飛行機から前線へ物資をパラシュートで落とすという方法でした。

インパール作戦

チンディットの戦法をビルマ全土で展開されれば、ビルマ防衛は成り立たなくなってしまいます。

そこで、インド側で最もビルマに近いイギリス軍の拠点である都市「インパール」の攻略を主目的とした作戦(インパール作戦)を、現地の第十五軍は推進することになりました。

第十五軍司令官牟田口廉也(むたぐちれんや)中将の指揮したこの作戦は、主に補給の面から批判が続出しました。

ビルマの日本軍には、チンディットの作戦を可能にした英印軍のような航空戦力もなければ、トラックも満足にありませんでした。必要とされる物資の量に対し、第十五軍の輸送力は10分の1程度しかありませんでした。

しかも、自動車で足りない輸送力は馬などの動物と、人力に頼ることになります。それで大軍の武器・弾薬、食糧を運び、険しいジャングルの山を越えねばなりません。

チンディットの戦法をビルマ全土で展開されれば、ビルマ防衛は成り立たなくなってしまいます。

そこで、インド側で最もビルマに近いイギリス軍の拠点である都市「インパール」の攻略を主目的とした作戦(インパール作戦)を、現地の第十五軍は推進することになりました。

第十五軍司令官牟田口廉也(むたぐちれんや)中将の指揮したこの作戦は、主に補給の面から批判が続出しました。

ビルマの日本軍には、チンディットの作戦を可能にした英印軍のような航空戦力もなければ、トラックも満足にありませんでした。必要とされる物資の量に対し、第十五軍の輸送力は10分の1程度しかありませんでした。

しかも、自動車で足りない輸送力は馬などの動物と、人力に頼ることになります。それで大軍の武器・弾薬、食糧を運び、険しいジャングルの山を越えねばなりません。

インパール作戦関係図

[parts:eNozsjJkhAMTs6Q0M1MzY/0U/dTcpNQU+9zMFFtDy4LUzAzz/OCy4IICL1Mz07TUiiDLzPScoNxsJjMTAyYTCwMANpQSLQ==]青=インパール

オレンジ=コヒマ

茶色=チンドウィン河

紫=ラングーン(ビルマの首都=現在のヤンゴン)

緑=ミイトキーナ(北部の重要地点=現在のミッチーナ)

この作戦は当初、第十五軍内部のみならず、上級組織の全てから反対されました。

補給が続かないことに加え、太平洋のいたるところで玉砕の始まったこの時期、陸軍は大きな戦力をビルマ方面につぎ込むわけにはいかず、新たな大規模作戦には踏み切れませんでした。

[parts:eNozsjJkhAMTs6Q0M1MzY/0U/dTcpNQU+9zMFFtDy4LUzAzz/OCy4IICL1Mz07TUiiDLzPScoNxsJjMTAyYTCwMANpQSLQ==]青=インパール

オレンジ=コヒマ

茶色=チンドウィン河

紫=ラングーン(ビルマの首都=現在のヤンゴン)

緑=ミイトキーナ(北部の重要地点=現在のミッチーナ)

この作戦は当初、第十五軍内部のみならず、上級組織の全てから反対されました。

補給が続かないことに加え、太平洋のいたるところで玉砕の始まったこの時期、陸軍は大きな戦力をビルマ方面につぎ込むわけにはいかず、新たな大規模作戦には踏み切れませんでした。

インパール作戦当時の作戦関係組織図(概要)

インパール作戦実施へ

しかし、陸軍大臣も兼ねていた東条英機首相は、インドの独立運動を刺激し、イギリスの屈服を図るという方針を強く持っていました。

また、太平洋戦線での敗退をインド方面で挽回したいという思惑もありました。

牟田口司令官は、開戦当初破竹の勢いでイギリス軍を攻め落とした記憶から、「イギリスは弱く、攻めれば相手は逃げる」と強硬に主張し、補給の心配を理由としたインパール作戦への批判は次第に抑え込まれていきました。

足りない補給は、インパールを占領すれば自動車も食糧も手に入るだろうという楽観的な予測もあり、ついに1943年9月、大本営はインパール作戦準備命令を出しました。

第十五軍司令官 牟田口廉也中将

しかし、陸軍大臣も兼ねていた東条英機首相は、インドの独立運動を刺激し、イギリスの屈服を図るという方針を強く持っていました。

また、太平洋戦線での敗退をインド方面で挽回したいという思惑もありました。

牟田口司令官は、開戦当初破竹の勢いでイギリス軍を攻め落とした記憶から、「イギリスは弱く、攻めれば相手は逃げる」と強硬に主張し、補給の心配を理由としたインパール作戦への批判は次第に抑え込まれていきました。

足りない補給は、インパールを占領すれば自動車も食糧も手に入るだろうという楽観的な予測もあり、ついに1943年9月、大本営はインパール作戦準備命令を出しました。

インド国民軍のインパール作戦参加

この作戦には、「チャンドラ・ボース」率いる「インド国民軍」も約6000人参加することになりました。

インド国民軍は、イギリス・インド連合軍のうちのインド人を離反させる目的で「インド解放」を旗印として、日本軍が組織し、ボースにその指揮をゆだねたものです。

インド国民軍を参加させることで、インパール作戦は西洋からのアジア解放の一環であるという大義名分を持つことができるという思惑が首脳部にはあったと言われています。

この作戦には、「チャンドラ・ボース」率いる「インド国民軍」も約6000人参加することになりました。

インド国民軍は、イギリス・インド連合軍のうちのインド人を離反させる目的で「インド解放」を旗印として、日本軍が組織し、ボースにその指揮をゆだねたものです。

インド国民軍を参加させることで、インパール作戦は西洋からのアジア解放の一環であるという大義名分を持つことができるという思惑が首脳部にはあったと言われています。

進撃開始

作戦準備命令は出たものの、補給の問題が解決できず、実施は翌1944(昭和19)年3月までずれ込みました。

また、その頃にはビルマ北部ではアメリカ軍に支援された中国軍が、中部ではイギリス軍空挺(くうてい)部隊が日本軍占領地に攻め込んできており、ビルマそのものが激しい戦場になっていました。

それにも関わらず牟田口中将は作戦を決行。3月8日にチンドウィン河を渡り、進撃を開始しました。兵力は後方支援も含め、約9万人に及ぶ大作戦でした。

インパール攻略に必要とされた期間は3週間。兵の各自が2、3週間分の米を背負い、足りない分は各師団数千頭の牛を引き連れていきました。

進撃の道中は想像よりもはるかに険しいもので、食糧のために連れていった牛は、チンドウィン河を渡る際に半分が溺れ死に、残りの多くも崖から転落死ししたり、餌不足から病死や餓死しました。

インパールと、その北部の目標地点コヒマに到達する以前に、日本軍は全ての牛を手放していました。

作戦準備命令は出たものの、補給の問題が解決できず、実施は翌1944(昭和19)年3月までずれ込みました。

また、その頃にはビルマ北部ではアメリカ軍に支援された中国軍が、中部ではイギリス軍空挺(くうてい)部隊が日本軍占領地に攻め込んできており、ビルマそのものが激しい戦場になっていました。

それにも関わらず牟田口中将は作戦を決行。3月8日にチンドウィン河を渡り、進撃を開始しました。兵力は後方支援も含め、約9万人に及ぶ大作戦でした。

インパール攻略に必要とされた期間は3週間。兵の各自が2、3週間分の米を背負い、足りない分は各師団数千頭の牛を引き連れていきました。

進撃の道中は想像よりもはるかに険しいもので、食糧のために連れていった牛は、チンドウィン河を渡る際に半分が溺れ死に、残りの多くも崖から転落死ししたり、餌不足から病死や餓死しました。

インパールと、その北部の目標地点コヒマに到達する以前に、日本軍は全ての牛を手放していました。

イギリス軍の術中にはまった日本軍

そのような状況の中でも、日本軍は進撃を続け、1か月経たないうちにインパールを包囲し、その北のコヒマを占領しました。

しかし、これはインパール作戦の全貌を既につかんでいたイギリス軍による戦術で、日本軍をインドに引き込み、補給線の伸び切ったところを一斉に叩くという罠(わな)でした。

コヒマやインパール周辺で日本軍は英印軍と激しく戦闘を行ったものの、二年前に日本軍がイギリス軍をビルマから追い出した時とはイギリス軍は装備を一新させており、最新の兵器を大量に動員して各地で日本軍を破っていきました。

日本軍はインパールへの敵の補給線を遮断したつもりでしたが、航空機による物資輸送が盛んにおこなわれ、補給線の遮断はほとんど意味がありませんでした。

逆に、補給の途絶えた日本軍は、第十五軍司令部に盛んに補給を要請しますが、前線にはほとんど物資は届きませんでした。

補給をめぐり、前線の各師団と軍司令部の間の緊張は高まっていきました。

コヒマ占領を任務とした第三十一師団の佐藤幸徳(こうとく)師団長は、前進を命じる牟田口中将の命令に反し、食糧のある場所まで引き返すと明言し、独自に退却を始めました(佐藤師団長抗命事件)。

第十五師団、第三十三師団の師団長も軍司令部との間の確執が強くなり、前線の三師団全ての師団長が解任されるという、異常事態に陥りました。

インパール-コヒマ間の路上を進撃する英印軍(ネパール山岳民族による「グルカ兵」)。アメリカ軍のM3中戦車を伴っている。

そのような状況の中でも、日本軍は進撃を続け、1か月経たないうちにインパールを包囲し、その北のコヒマを占領しました。

しかし、これはインパール作戦の全貌を既につかんでいたイギリス軍による戦術で、日本軍をインドに引き込み、補給線の伸び切ったところを一斉に叩くという罠(わな)でした。

コヒマやインパール周辺で日本軍は英印軍と激しく戦闘を行ったものの、二年前に日本軍がイギリス軍をビルマから追い出した時とはイギリス軍は装備を一新させており、最新の兵器を大量に動員して各地で日本軍を破っていきました。

日本軍はインパールへの敵の補給線を遮断したつもりでしたが、航空機による物資輸送が盛んにおこなわれ、補給線の遮断はほとんど意味がありませんでした。

逆に、補給の途絶えた日本軍は、第十五軍司令部に盛んに補給を要請しますが、前線にはほとんど物資は届きませんでした。

補給をめぐり、前線の各師団と軍司令部の間の緊張は高まっていきました。

コヒマ占領を任務とした第三十一師団の佐藤幸徳(こうとく)師団長は、前進を命じる牟田口中将の命令に反し、食糧のある場所まで引き返すと明言し、独自に退却を始めました(佐藤師団長抗命事件)。

第十五師団、第三十三師団の師団長も軍司令部との間の確執が強くなり、前線の三師団全ての師団長が解任されるという、異常事態に陥りました。

退却

6月に入ると、ビルマ各地で連合軍の反撃がさらに強くなりました。北ビルマの重要地点であるミイトキーナ(現ミッチーナ)を陥落させ、日本軍が以前遮断した「援蒋(えんしょう)ルート」の再建に取り組んでいました。

6月6日、牟田口司令官は、ビルマ方面軍の司令官川辺正三(かわべまさかず)中将と会談しました。この時既に作戦の失敗を悟っていた牟田口中将は、作戦中止を言い出したかったものの、体面にこだわり、自らは言い出すことができず、結局作戦は続行されることになりました。

その間にもインパール周辺の日本軍部隊の弱体化はいっそう進んでおり、赤痢(せきり)やマラリア、脚気(かっけ)といった病気が多発し、兵の3分の1は負傷や病気で動けませんでした。

それから約1か月後の7月8日、ようやく撤退命令が出されました。その時にはほとんどの将兵には食糧はなく、敵の攻撃から逃げながら時には村落などで食糧を奪い、ジャングルでは草を食べながら撤退しました。

日本軍の退却路には、倒れた将兵の白骨が連なり、「白骨街道」と呼ばれるようになりました。この作戦の日本側戦死者は2万4000~2万5000人と言われています。

6月に入ると、ビルマ各地で連合軍の反撃がさらに強くなりました。北ビルマの重要地点であるミイトキーナ(現ミッチーナ)を陥落させ、日本軍が以前遮断した「援蒋(えんしょう)ルート」の再建に取り組んでいました。

6月6日、牟田口司令官は、ビルマ方面軍の司令官川辺正三(かわべまさかず)中将と会談しました。この時既に作戦の失敗を悟っていた牟田口中将は、作戦中止を言い出したかったものの、体面にこだわり、自らは言い出すことができず、結局作戦は続行されることになりました。

その間にもインパール周辺の日本軍部隊の弱体化はいっそう進んでおり、赤痢(せきり)やマラリア、脚気(かっけ)といった病気が多発し、兵の3分の1は負傷や病気で動けませんでした。

それから約1か月後の7月8日、ようやく撤退命令が出されました。その時にはほとんどの将兵には食糧はなく、敵の攻撃から逃げながら時には村落などで食糧を奪い、ジャングルでは草を食べながら撤退しました。

日本軍の退却路には、倒れた将兵の白骨が連なり、「白骨街道」と呼ばれるようになりました。この作戦の日本側戦死者は2万4000~2万5000人と言われています。

佐藤師団長抗命事件のその後

牟田口司令官の命令に反し、独自に退却を行った第三十一師団の佐藤師団長は、作戦終了後、精神錯乱(さくらん)として軍法会議には欠けられず、後方に左遷させられました。

上官の命令に背くことは法律(陸軍刑法)違反であり、最悪の場合死刑になる可能性のある大変重い罪です。

また、師団長という重職にある者が命令に背いたことは、日本陸軍始まって以来の大事件でした。

それにもかかわらず軍法会議にかけられなかった理由として、軍法会議で佐藤師団長がありのままを証言すれば、師団より上級の組織の責任が追及される可能性があること、とりわけ師団長を形式上任命する天皇の責任にまで話が及ぶ可能性があるため、軍法会議を避けたのではないか、という憶測がなされています。

第三十一師団 師団長 佐藤幸徳中将

インパール作戦の失敗によりビルマ方面の兵力は大きく落ち込み、この方面の日本軍の戦闘はより一層厳しさを増しました。

ビルマ全体では日本軍は約16万人が戦死したと言われ、終戦に向かっていくこととなります。戦って亡くなられた(戦わずして亡くなられた)英霊の多くは、無能な上層部の戦犯とも

言える無謀な作戦によって尊い命を国に捧げた方が多いという事も忘れてはいけません。

ここでは戦後アメリカで「陸の三馬鹿」と言われた有名な3名の陸軍幹部、寺内寿一大将 ・

牟田口廉也中将 ・ 富永恭次中将 を紹介しておきます。

特にイギリスでは、「日本兵を大量に見殺しにしてくれたので勲章を与える」 とのブラッ

クジョークまで出る程軽蔑されています。

( 木村兵太郎大将 ・ 牟田口廉也中将 ・ 富永恭次中将 の3名を挙げる人もいます。)

※木村兵太郎大将は戦後東京裁判において死刑が言い渡され昭和23年12月23日絞首刑。

ですのでここではあえて紹介しない事にします。

[映像記録史 太平洋戦争前編][映像記録史 太平洋戦争後編]

▼寺内寿一大将

寺内 寿一(てらうち ひさいち) 1879年(明治12年)8月8日~1946年(昭和21年)6月12日

日本の陸軍軍人・政治家。最終階級は元帥陸軍大将。勲等は勲一等。爵位は伯爵。山口県出身。

第18代内閣総理大臣などを歴任した元帥陸軍大将寺内正毅の長男で、皇族以外では唯一陸海軍を通

して親子2代で元帥府に列せられた人物。南方軍総司令官。

南方軍総司令官在任時、牟田口廉也中将の無謀なインパール作戦を黙認したのもこの人物。

1944年10月、フィリピン決戦を前にマニラを去り、赤坂の芸妓を軍属として呼び寄せて、「東洋の

パリ」と言われたベトナムのサイゴン(現在のホーチミン)に司令部を置き、旧フランス総督の大邸

宅豪邸で優雅な生活をしながら命令を出し続けた。ルソン島で総力戦を構える山下奉文大将に対し、

レイテ島への兵力分散を命じて約37万人という太平洋戦争最大の犠牲者を出した。(87%が餓死)

(レイテ島への戦力分散は、海軍の行った「台湾沖航空戦」の幻の大戦果結果の真相を陸軍に伝えな

かった海軍の責任も重大であるが・・・。)フィリピンでの戦いの後も何もおとがめ無し・・・・。

山下奉文大将は部下達と共に空腹でフラフラしながらフィリピンの山中の複郭陣地でアメリカ軍と戦

ったのである。レイテ島の戦い

寺内は愛人(お妾さん)の芸妓を、陸軍軍属として輸送機で自分の総司令部の官舎に連れ込んでいた。

もちろん、日本軍の上級幹部には、現地の敵性国人(たとえばオランダ)の女性を“現地妻”ないしは

愛人として囲った人間はいただろう。だが日本本土から赤坂の美貌の芸妓を軍用機に搭乗させて呼び

よせた。という人間は、寺内以外にまずいなかったのではあるまいか?

終戦の年の9月、脳溢血で倒れなかったら、おそらく戦犯として絞首刑は間違い無かっただろう。

1946年(昭和21年)6月12日マレーシア(レンガム)で拘留中に病死。享年66歳

※寺内寿一大将と東條英機(陸軍大臣)首相との間柄は極めて不良だった。

東条英機の父東條英教は日露戦争で旅団長として指揮に問題がありと烙印をおされた。

また当時、長州閥が陸軍を支配していたため出世を妨げられ、日露戦争後、中将に昇進の上、予備役に

された。その後息子、東条英機は、長州閥を敵視し、陸軍大学校に長州出身者を入学させないなど長州

閥の解体に尽力した。

寺内寿一の父寺内正毅は長州出身で、東条英機の父東条英教が陸軍少将で参謀本部第四部長の時、参謀

次長だった寺内正毅により旅団長に左遷された。また、東条英教を予備役にしたとも言われている。

このようなことから、寺内寿一大将は、東條英機首相にとっては父英教の仇敵の子供でもあり、長州出

身であるから、当然敵視していたといわれる。

太平洋戦争開戦は、その格好の機会を与えた。東條首相は陸相も兼ねているので、寺内大将を南方軍総

司令官として、遠く南冥の地に追いやり、寺内大将はシンガポール、サイゴンから一歩も動けない立場

に置かれたのも事実である。しかしそういったお家の事情は最前線で戦う兵士には関係無い、上司の為

に戦ったのでは無い。戦死していった最前線の兵士は日本の為、家族を守る為に戦って倒れたのである。

▼牟田口廉也中将

牟田口 廉也(むたぐち れんや)1888年(明治21年)10月7日~1966年(昭和41年)8月2日

日本の陸軍軍人。最終階級は中将。盧溝橋事件や、太平洋戦争(大東亜戦争)開戦時のマレー作戦や

同戦争中のインパール作戦において部隊を指揮した。責任なき戦場 ビルマ・インパール

インパール作戦の失敗までは、人間性はともかくとして、軍人・将軍としては「有能」であったとい

えます。また、彼はもともと皇道派寄りな人物としてマークされ、そのために中国に飛ばされた経緯

をもっていたので、権謀術数を用いてのし上がったと言うわけでもないようです。しかし・・・・、

有名なインパール作戦自体は大失敗、正論を吐く部下の師団長を次々と首にして強引に継続しました

が、結果は惨憺たるもの。2万人以上の兵士が餓死・病死し、日本軍退却の道筋は「白骨街道」と呼ば

れました。作戦が大失敗なのは明らかなのにメンツにこだわり、上司のビルマ方面軍最高司令官の「河

辺中将との会談でこう言ったそうです。

「作戦中止を言いたかったが言い出せなかった。私の顔色からなんとか読み取って欲しかった」

と、漫画にもならない事を回想で言っています。牟田口は前線部隊が帰還するのを待たないでさっさと

日本へ逃げ帰り、牟田口は終戦後、昭和20年12月戦犯容疑で逮捕され昭和21年9月シンガポールに

移送された。昭和23年3月釈放され帰国。東京都調布市で余生を過ごした。

しばらくの間はインパール作戦に対する反省の弁を述べ、1961年(昭和36年)頃まで、敗戦の責任を

強く感じて公式の席を遠慮し続けながら生活していた。昭和36年2月26日、インパール作戦で自らが更

迭した佐藤 幸徳(さとう こうとく)元師団長の葬儀に参列し、佐藤家の遺族の前で頭を下げ、

「自分の至らなさのため、すまないことをした」と詫びた。

しかし、1962年(昭和37年)にバーカー元イギリス軍中佐からインパール作戦成功の可能性に言及した

書簡を受け取ったことを契機に、自己弁護活動を行うようになり、死去までの約4年間はインパール作戦

失敗の責任を問われると戦時中と同じ様に、

「あれは私のせいではなく、部下の無能さのせいで失敗した」などと頑なに自説を主張していた。

1966年(昭和41年)8月2日死去。享年77歳

自身の無謀な作戦(インパール作戦)に倒れた兵士達への謝罪の言葉は死ぬまで無く、8月4日に行われ

た自らの葬儀においても、遺言により、自説を記したパンフレットを参列者に対して配布させた。

▼富永恭次中将

冨永 恭次(とみなが きょうじ)1892年(明治25年)1月2日~1960年(昭和35年)1月14日

明治25(1892)年1月2日、医師・富永吉太郎の二男として長崎県で誕生。日本の陸軍軍人

最終階級は陸軍中将。

富永は東條英機の腰巾着と言われ、徹底して東條にへつらう事で昇進しました。

マニラに着任した冨永は、フィリピン決戦において陸軍初の航空特別攻撃隊「万朶隊」の出撃命令を

出しました。続いて「富嶽隊」が出撃。以後62回、400機近い特攻機を続々と出撃させました。

生存者の証言によれば、特攻前になると一升瓶をぶら下げて現れては訓示を垂れるしか能のない司令

官だったそうです。陸軍特攻隊の司令官として出撃前の大げさなパフォーマンスに生き甲斐を見出し、

特攻隊員に、「諸君はすでに神である。君らだけを行かせはしない。最後の一戦で本官も特攻する」

と言いながら、エンジン不調などで帰還すると、「卑怯者!命が惜しいのか!」と罵倒しました。

400機近くの特攻機を出撃させ、搭乗員を戦死させながらも戦後のうのうと生き恥を晒した人物です。

冨永は視察を名目に上級司令部にも無断で突然フィリピンから台湾に単独で後退。

一説には、マニラから引き上げてきた司令部要員の大半をエチャーゲの南5キロにあるサンチャゴに

足止めし、その間に司令官・参謀などの高級将校たちは残り少ない戦闘機を駆り出して護衛を命じ、

フィリピンのエチャーゲ南飛行場から台湾の台北へと続々と逃亡した。

積み荷はウィスキーと芸者達であったという。

(冨永の敵前逃亡の様子については異論も存在する。脱出の際に使用した陸軍飛行機は2人乗りであ

り、芸者を同乗させて逃亡したという話は後年の創作の可能性もある。しかし部下を置き去りにして

自分だけが逃げた事実は変わらない。)

約1万の第4航軍の残存将兵は地上部隊に編成替えされ脆弱な歩兵部隊となってその大半が戦死した。

富永の台湾への移動は一応口実をつけてはいたものの、直属上官である山下大将にも無断で行われる

など明らかに軍規違反であり、軍規に則れば銃殺刑の敵前逃亡であった。

事後承諾を求めに行った参謀に対し山下 奉文陸軍大将は、

「部下を置き去りにして逃げるような奴に何ができるか!」と面罵したという。

富永の行状は逃亡先の台湾でも知れ渡っており、第10方面軍に申告を行った際、同軍司令官の安藤利

吉大将(兼台湾総督)から「申告は受け付けられない」と拒否されている。

また昼間から軍の乗用車に芸者を乗せて走っており、一兵卒でさえ富永に敬礼しなかったという。

本来であれば軍法会議が行われるべきところ暫く何の処分も下されなかったが、流石に陸軍中央でも問

題になり、2月23日待命、5月5日予備役編入の処置がとられた。

しかし「死ぬのが怖くて逃げてきた人間を予備役にして戦争から解放するのはおかしいのではないか?」

という声があり7月に召集し、第139師団の師団長として満州の敦化に赴かせた。

この部隊は関東軍の主力が南方に転出した後の穴埋め用根こそぎ動員部隊の一つである。

8月9日のソ連参戦、終戦後、富永はシベリアのハバロフスク収容所に抑留された。ソ連の諜報員で戦後

ソ連当局に逮捕されて禁固刑に処されたレオポルド・トレッペルは、ブティルスク監獄において冨永と

同室だったと証言している。1955年(昭和30年)4月18日、引揚船「興安丸」で舞鶴港に帰国した。

昭和35年1月14日 東京都世田谷区の自宅で心臓衰弱のため病死。享年68歳

特攻隊員に、「諸君はすでに神である。君らだけを行かせはしない。最後の一戦で本官も特攻する」

と言った本人は戦後15年間、68歳まで生き恥を晒した様です・・・・。

富永の敵前逃亡はフィリピンに残った兵士たちの怒りと嘲笑を買い、当時、現地で軍歌「若鷲の歌」の

替え歌が流行りました。以下その替え歌の歌詞です。

命惜しさに 富永が

台湾に逃げた その後にゃ

今日も飛ぶ飛ぶ ロッキード

でっかい爆弾に 身が縮む

人はいくら優秀でも、世渡りが旨いだけだと、後々とんでもないしっぺ返しを喰らいます。

富永のようなとんでもない人間の出世を許し、前線の指揮官に任命した東条や陸軍中央もその責めを問

われるべきであると考える。

※富永恭次中将の息子さん富永靖(やすし)少尉は、第58振武隊 特別攻撃隊として昭和20年5月25日、

宮崎県の都城東飛行場(都北町)より沖縄へ出撃し、特攻戦死。享年22歳

朝4時50分出撃の際、当時そこに滞在していた参謀に「これを家族に」と言い、財布を渡したとの事です。

父親の事には何も触れず、立派に死んでいったそうです。そのあまりに堂々とした態度に、後でその参謀が

下士官に「あれは誰か?」と尋ねると、「富永閣下の息子さんです」という答えが返ってきたと言います。

実父の挙動によって生じた家の汚名を晴らそうという気持ちだったのかもしれません。

陸軍特別操縦見習士官(特操)試験不合格の結果に終わりながら、当時陸軍次官だった実父・恭次中将の

権力で合格させてもらったという話も残っていますが結果的に、最後は特攻出撃となります。

(宮崎県の陸軍都城飛行場からは昭和20年4月6日から7月1日にかけ振武隊10隊、79人が出撃しています、

都城を発進した特攻機は、全機四式戦闘機「疾風」で編成の為、「都城疾風特攻振武隊」と呼称された。)

▲都城飛行場から出撃していった陸軍四式戦闘機「疾風」 特別攻撃隊第58振武隊所属機

▼昭和20年5月25日出撃時の写真。富永靖少尉も含め沖縄方面へ突入した第58振武隊機「疾風」

陸軍特攻隊は後方で編成し、機に応じて前線へ投入するシステムだったので編成後多少の時間的余裕があり、

士気高揚のためスペシャルマーキングが許された。尾翼に描かれたマークは釜ゆで髑髏(どくろ)で、本隊

(第58振武隊)の別名を髑髏隊と言われた。

▲富永靖少尉もこの中の何処かに居るはずです、この日04:50に10機が出撃していきました。

父親の恭次中将は敵前逃亡の最悪な幹部でしたが、息子さんの最後は立派だったと思います。

富永靖(やすし)少尉(長崎県出身/慶応大学)享年22歳

※特攻隊員に「後で必ず自分も行く」と言ってのうのうと生きた幹部に菅原道大中将も挙げられます。

「決しておまえたちだけを死なせない。最後の一機で必ず私はおまえたちの後を追う」と語りながら

1983年12月29日死去。本当に最悪な幹部です。自分が死ぬ勇気もないのによく隊員に「死んでこい」

と言えたものです。呆れるのを通り超えて憎悪が沸いてきます。 再開発されたCentral Vistaの外観のレンダリング。HT

再開発されたCentral Vistaの外観のレンダリング。HTムラリ・クリシュナン

letter@hindustantimes.com

ニューデリー:首都のセントラルビスタエリアの再開発は、エリアの歴史的建造物やラシュトラパティバワン、ノースアンドサウスブロック、国会議事堂、国立公文書館などの歴史的建造物に影響を与えません。デリー開発庁(DDA)は最高裁に語りました、それは金曜日に問題を聞くと予想されます。

セントラルビスタは、現在の都市のニーズを考慮して再開発されており、7月4日に最高裁判所に提出された反対宣誓供述書によると、地域の遺産を保護するために「極めて繊細」に実施されます。

HTは、宣誓供述書の写しを検討しました。

最高裁判所は、すべての政府省庁のために新しい国会議事堂と10の管理棟を作成し、北と南のブロックを美術館に変換し、ラジパスとインドを結ぶセントラルビスタアベニューを開発する再開発プロジェクトに異議を申し立てた2つの請願を審理していますゲート。

「勧告をしている間、DDAは遺産の建物が再開発の過程で害を受けないことを保証しました」と宣誓供述書は言いました。

ラシュトラパティバーバン、国会、北と南のブロック、インド門など、セントラルビスタにある多くの建物は、1920年代と30年代にイギリスの建築家エドワードルティエンスとハーバートベイカーによって設計され、グレード1の遺産です。建物。

DDAはまた、プロジェクトによって緑地が失われることはないことを強調し、5.64エーカーの緑地を追加することにより、地区公園内の9.5エーカーの緑地の損失を適切に補償することにより、セントラルビスタのオープンスペースはそのまま維持されると述べた。ラージパスとCゾーンの別の3.9エーカーに沿って。

地区公園は、新しい国会議事堂の建設が予定されている区画であり、現在、国会議事堂の受付エリア、駐車場、その他のサービスインフラストラクチャを収容しています。

国会議事堂内の地区公園としてマークされています。セントラルビスタ地区全体がゾーンDに含まれます。Cゾーンは、ムガル時代のロシャナラバーグや植民地時代の古い事務局複合施設などの特徴を含むシビルラインゾーンを指します。

「9.5エーカーの現在のディストリクトパークエリアは、Dゾーン(セントラルビスタ)に5.64エーカー、Cゾーンに3.9エーカーを提供することによって補償され、緑のスペースはそのままに保たれています。修正された計画に従って、ラージパス沿いの緑地は5.64エーカー増加することを言及するのは適切です」と宣誓供述書は述べました。

再開発プロジェクトでは、通りに沿った侵入をなくし、道の両側の緑のカバーを増やすことを提案しています。

Rajeev Suri支持者とAntj Srivastava中佐が2月にデリーの高等法院に請願を提出し、その後、裁判所は土地利用の変更案を通知する前にDDAがそれに近づくように命じました。

しかし、チーフジャスティスDN PatelとジャスティスC Hari Shankarの分割ベンチはこの命令に留まり、スリに最高裁判所の移動を促しました。

最高裁判所は3月3日に、問題がより大きな公益を含むという理由で、事件全体をデリー高等裁判所からそれ自体に移送した。裁判は金曜日にAM Khanwilkar司法長官が率いる3人の裁判官が審理する。

スリの請願は、DDAには土地利用の変化と人口密度の基準を通知する権限がないと述べた。

「土地利用の変化は、既存の土地利用を提案されているセントラルビスタ開発/再開発計画に合わせる方向にあり、この地域の基本的な特徴や歴史を変えることはありません。DDAはその宣誓供述書で、それは中央政府省庁の再調整/再編成にすぎない」と述べた。

土地利用の変化はデリー開発法に準拠しており、法のすべての規定とデリー開発(マスタープラン/ゾーン開発計画)規則が遵守されたと主張されました。

Srivastavaは2月に開催された公聴会に異議を唱え、それらは意味のある演習ではないと主張しました。

DDAはこの議論に反論し、「公聴会は2月6日と2月7日に開催されました。公聴会に参加した一人ひとりに完全な機会が与えられました。異議は審問委員会によって正式に分類され、同様の問題を提起する人物が同時に聞かれた。公聴会の機会は否定されておらず、実際、BoEHは各個人の提出を適切に検討し、その勧告を行っている」とDDAの回答は述べた。

DDAは、提案された政府庁舎のために浮動人口は増加するが、この提案は中央ビスタ地域の居住人口密度を増加させないと述べた。

「改造案は、90エーカーの6つの小屋に収容された既存のオフィスから移動する人(組織化されたスペースに発展する)のためにある程度相殺される浮動人口を増やします。この土地利用変更提案は、この地域の根本的な生活史と遺産を変えることはない」とDDAは述べた。

6月の最高裁判所は、政府当局が法律に従って行動することを妨げる可能性があるとして、Lutyenのデリーの中央ビスタの再開発を2か月で2度続けることを拒否しました。

牟田口司令官の命令に反し、独自に退却を行った第三十一師団の佐藤師団長は、作戦終了後、精神錯乱(さくらん)として軍法会議には欠けられず、後方に左遷させられました。

上官の命令に背くことは法律(陸軍刑法)違反であり、最悪の場合死刑になる可能性のある大変重い罪です。

また、師団長という重職にある者が命令に背いたことは、日本陸軍始まって以来の大事件でした。

それにもかかわらず軍法会議にかけられなかった理由として、軍法会議で佐藤師団長がありのままを証言すれば、師団より上級の組織の責任が追及される可能性があること、とりわけ師団長を形式上任命する天皇の責任にまで話が及ぶ可能性があるため、軍法会議を避けたのではないか、という憶測がなされています。

インパール作戦の失敗によりビルマ方面の兵力は大きく落ち込み、この方面の日本軍の戦闘はより一層厳しさを増しました。

ビルマ全体では日本軍は約16万人が戦死したと言われ、終戦に向かっていくこととなります。戦って亡くなられた(戦わずして亡くなられた)英霊の多くは、無能な上層部の戦犯とも

言える無謀な作戦によって尊い命を国に捧げた方が多いという事も忘れてはいけません。ここでは戦後アメリカで「陸の三馬鹿」と言われた有名な3名の陸軍幹部、寺内寿一大将 ・

牟田口廉也中将 ・ 富永恭次中将 を紹介しておきます。

特にイギリスでは、「日本兵を大量に見殺しにしてくれたので勲章を与える」 とのブラッ

クジョークまで出る程軽蔑されています。

( 木村兵太郎大将 ・ 牟田口廉也中将 ・ 富永恭次中将 の3名を挙げる人もいます。)

※木村兵太郎大将は戦後東京裁判において死刑が言い渡され昭和23年12月23日絞首刑。

ですのでここではあえて紹介しない事にします。

[映像記録史 太平洋戦争前編][映像記録史 太平洋戦争後編]

▼寺内寿一大将

寺内 寿一(てらうち ひさいち) 1879年(明治12年)8月8日~1946年(昭和21年)6月12日

日本の陸軍軍人・政治家。最終階級は元帥陸軍大将。勲等は勲一等。爵位は伯爵。山口県出身。

第18代内閣総理大臣などを歴任した元帥陸軍大将寺内正毅の長男で、皇族以外では唯一陸海軍を通

して親子2代で元帥府に列せられた人物。南方軍総司令官。

南方軍総司令官在任時、牟田口廉也中将の無謀なインパール作戦を黙認したのもこの人物。

1944年10月、フィリピン決戦を前にマニラを去り、赤坂の芸妓を軍属として呼び寄せて、「東洋の

パリ」と言われたベトナムのサイゴン(現在のホーチミン)に司令部を置き、旧フランス総督の大邸

宅豪邸で優雅な生活をしながら命令を出し続けた。ルソン島で総力戦を構える山下奉文大将に対し、

レイテ島への兵力分散を命じて約37万人という太平洋戦争最大の犠牲者を出した。(87%が餓死)

(レイテ島への戦力分散は、海軍の行った「台湾沖航空戦」の幻の大戦果結果の真相を陸軍に伝えな

かった海軍の責任も重大であるが・・・。)フィリピンでの戦いの後も何もおとがめ無し・・・・。

山下奉文大将は部下達と共に空腹でフラフラしながらフィリピンの山中の複郭陣地でアメリカ軍と戦

ったのである。レイテ島の戦い

寺内は愛人(お妾さん)の芸妓を、陸軍軍属として輸送機で自分の総司令部の官舎に連れ込んでいた。

もちろん、日本軍の上級幹部には、現地の敵性国人(たとえばオランダ)の女性を“現地妻”ないしは

愛人として囲った人間はいただろう。だが日本本土から赤坂の美貌の芸妓を軍用機に搭乗させて呼び

よせた。という人間は、寺内以外にまずいなかったのではあるまいか?

終戦の年の9月、脳溢血で倒れなかったら、おそらく戦犯として絞首刑は間違い無かっただろう。

1946年(昭和21年)6月12日マレーシア(レンガム)で拘留中に病死。享年66歳

※寺内寿一大将と東條英機(陸軍大臣)首相との間柄は極めて不良だった。

東条英機の父東條英教は日露戦争で旅団長として指揮に問題がありと烙印をおされた。

また当時、長州閥が陸軍を支配していたため出世を妨げられ、日露戦争後、中将に昇進の上、予備役に

された。その後息子、東条英機は、長州閥を敵視し、陸軍大学校に長州出身者を入学させないなど長州

閥の解体に尽力した。

寺内寿一の父寺内正毅は長州出身で、東条英機の父東条英教が陸軍少将で参謀本部第四部長の時、参謀

次長だった寺内正毅により旅団長に左遷された。また、東条英教を予備役にしたとも言われている。

このようなことから、寺内寿一大将は、東條英機首相にとっては父英教の仇敵の子供でもあり、長州出

身であるから、当然敵視していたといわれる。

太平洋戦争開戦は、その格好の機会を与えた。東條首相は陸相も兼ねているので、寺内大将を南方軍総

司令官として、遠く南冥の地に追いやり、寺内大将はシンガポール、サイゴンから一歩も動けない立場

に置かれたのも事実である。しかしそういったお家の事情は最前線で戦う兵士には関係無い、上司の為

に戦ったのでは無い。戦死していった最前線の兵士は日本の為、家族を守る為に戦って倒れたのである。

▼牟田口廉也中将

牟田口 廉也(むたぐち れんや)1888年(明治21年)10月7日~1966年(昭和41年)8月2日

日本の陸軍軍人。最終階級は中将。盧溝橋事件や、太平洋戦争(大東亜戦争)開戦時のマレー作戦や

同戦争中のインパール作戦において部隊を指揮した。責任なき戦場 ビルマ・インパール

インパール作戦の失敗までは、人間性はともかくとして、軍人・将軍としては「有能」であったとい

えます。また、彼はもともと皇道派寄りな人物としてマークされ、そのために中国に飛ばされた経緯

をもっていたので、権謀術数を用いてのし上がったと言うわけでもないようです。しかし・・・・、

有名なインパール作戦自体は大失敗、正論を吐く部下の師団長を次々と首にして強引に継続しました

が、結果は惨憺たるもの。2万人以上の兵士が餓死・病死し、日本軍退却の道筋は「白骨街道」と呼ば

れました。作戦が大失敗なのは明らかなのにメンツにこだわり、上司のビルマ方面軍最高司令官の「河

辺中将との会談でこう言ったそうです。

「作戦中止を言いたかったが言い出せなかった。私の顔色からなんとか読み取って欲しかった」

と、漫画にもならない事を回想で言っています。牟田口は前線部隊が帰還するのを待たないでさっさと

日本へ逃げ帰り、牟田口は終戦後、昭和20年12月戦犯容疑で逮捕され昭和21年9月シンガポールに

移送された。昭和23年3月釈放され帰国。東京都調布市で余生を過ごした。

しばらくの間はインパール作戦に対する反省の弁を述べ、1961年(昭和36年)頃まで、敗戦の責任を

強く感じて公式の席を遠慮し続けながら生活していた。昭和36年2月26日、インパール作戦で自らが更

迭した佐藤 幸徳(さとう こうとく)元師団長の葬儀に参列し、佐藤家の遺族の前で頭を下げ、

「自分の至らなさのため、すまないことをした」と詫びた。

しかし、1962年(昭和37年)にバーカー元イギリス軍中佐からインパール作戦成功の可能性に言及した

書簡を受け取ったことを契機に、自己弁護活動を行うようになり、死去までの約4年間はインパール作戦

失敗の責任を問われると戦時中と同じ様に、

「あれは私のせいではなく、部下の無能さのせいで失敗した」などと頑なに自説を主張していた。

1966年(昭和41年)8月2日死去。享年77歳

自身の無謀な作戦(インパール作戦)に倒れた兵士達への謝罪の言葉は死ぬまで無く、8月4日に行われ

た自らの葬儀においても、遺言により、自説を記したパンフレットを参列者に対して配布させた。

▼富永恭次中将

冨永 恭次(とみなが きょうじ)1892年(明治25年)1月2日~1960年(昭和35年)1月14日

明治25(1892)年1月2日、医師・富永吉太郎の二男として長崎県で誕生。日本の陸軍軍人

最終階級は陸軍中将。

富永は東條英機の腰巾着と言われ、徹底して東條にへつらう事で昇進しました。

マニラに着任した冨永は、フィリピン決戦において陸軍初の航空特別攻撃隊「万朶隊」の出撃命令を

出しました。続いて「富嶽隊」が出撃。以後62回、400機近い特攻機を続々と出撃させました。

生存者の証言によれば、特攻前になると一升瓶をぶら下げて現れては訓示を垂れるしか能のない司令

官だったそうです。陸軍特攻隊の司令官として出撃前の大げさなパフォーマンスに生き甲斐を見出し、

特攻隊員に、「諸君はすでに神である。君らだけを行かせはしない。最後の一戦で本官も特攻する」

と言いながら、エンジン不調などで帰還すると、「卑怯者!命が惜しいのか!」と罵倒しました。

400機近くの特攻機を出撃させ、搭乗員を戦死させながらも戦後のうのうと生き恥を晒した人物です。

冨永は視察を名目に上級司令部にも無断で突然フィリピンから台湾に単独で後退。

一説には、マニラから引き上げてきた司令部要員の大半をエチャーゲの南5キロにあるサンチャゴに

足止めし、その間に司令官・参謀などの高級将校たちは残り少ない戦闘機を駆り出して護衛を命じ、

フィリピンのエチャーゲ南飛行場から台湾の台北へと続々と逃亡した。

積み荷はウィスキーと芸者達であったという。

(冨永の敵前逃亡の様子については異論も存在する。脱出の際に使用した陸軍飛行機は2人乗りであ

り、芸者を同乗させて逃亡したという話は後年の創作の可能性もある。しかし部下を置き去りにして

自分だけが逃げた事実は変わらない。)

約1万の第4航軍の残存将兵は地上部隊に編成替えされ脆弱な歩兵部隊となってその大半が戦死した。

富永の台湾への移動は一応口実をつけてはいたものの、直属上官である山下大将にも無断で行われる

など明らかに軍規違反であり、軍規に則れば銃殺刑の敵前逃亡であった。

事後承諾を求めに行った参謀に対し山下 奉文陸軍大将は、

「部下を置き去りにして逃げるような奴に何ができるか!」と面罵したという。

富永の行状は逃亡先の台湾でも知れ渡っており、第10方面軍に申告を行った際、同軍司令官の安藤利

吉大将(兼台湾総督)から「申告は受け付けられない」と拒否されている。

また昼間から軍の乗用車に芸者を乗せて走っており、一兵卒でさえ富永に敬礼しなかったという。

本来であれば軍法会議が行われるべきところ暫く何の処分も下されなかったが、流石に陸軍中央でも問

題になり、2月23日待命、5月5日予備役編入の処置がとられた。

しかし「死ぬのが怖くて逃げてきた人間を予備役にして戦争から解放するのはおかしいのではないか?」

という声があり7月に召集し、第139師団の師団長として満州の敦化に赴かせた。

この部隊は関東軍の主力が南方に転出した後の穴埋め用根こそぎ動員部隊の一つである。

8月9日のソ連参戦、終戦後、富永はシベリアのハバロフスク収容所に抑留された。ソ連の諜報員で戦後

ソ連当局に逮捕されて禁固刑に処されたレオポルド・トレッペルは、ブティルスク監獄において冨永と

同室だったと証言している。1955年(昭和30年)4月18日、引揚船「興安丸」で舞鶴港に帰国した。

昭和35年1月14日 東京都世田谷区の自宅で心臓衰弱のため病死。享年68歳

特攻隊員に、「諸君はすでに神である。君らだけを行かせはしない。最後の一戦で本官も特攻する」

と言った本人は戦後15年間、68歳まで生き恥を晒した様です・・・・。

富永の敵前逃亡はフィリピンに残った兵士たちの怒りと嘲笑を買い、当時、現地で軍歌「若鷲の歌」の

替え歌が流行りました。以下その替え歌の歌詞です。

命惜しさに 富永が

台湾に逃げた その後にゃ

今日も飛ぶ飛ぶ ロッキード

でっかい爆弾に 身が縮む

人はいくら優秀でも、世渡りが旨いだけだと、後々とんでもないしっぺ返しを喰らいます。

富永のようなとんでもない人間の出世を許し、前線の指揮官に任命した東条や陸軍中央もその責めを問

われるべきであると考える。

※富永恭次中将の息子さん富永靖(やすし)少尉は、第58振武隊 特別攻撃隊として昭和20年5月25日、

宮崎県の都城東飛行場(都北町)より沖縄へ出撃し、特攻戦死。享年22歳

朝4時50分出撃の際、当時そこに滞在していた参謀に「これを家族に」と言い、財布を渡したとの事です。

父親の事には何も触れず、立派に死んでいったそうです。そのあまりに堂々とした態度に、後でその参謀が

下士官に「あれは誰か?」と尋ねると、「富永閣下の息子さんです」という答えが返ってきたと言います。

実父の挙動によって生じた家の汚名を晴らそうという気持ちだったのかもしれません。

陸軍特別操縦見習士官(特操)試験不合格の結果に終わりながら、当時陸軍次官だった実父・恭次中将の

権力で合格させてもらったという話も残っていますが結果的に、最後は特攻出撃となります。

(宮崎県の陸軍都城飛行場からは昭和20年4月6日から7月1日にかけ振武隊10隊、79人が出撃しています、

都城を発進した特攻機は、全機四式戦闘機「疾風」で編成の為、「都城疾風特攻振武隊」と呼称された。)

▲都城飛行場から出撃していった陸軍四式戦闘機「疾風」 特別攻撃隊第58振武隊所属機

▼昭和20年5月25日出撃時の写真。富永靖少尉も含め沖縄方面へ突入した第58振武隊機「疾風」

陸軍特攻隊は後方で編成し、機に応じて前線へ投入するシステムだったので編成後多少の時間的余裕があり、

士気高揚のためスペシャルマーキングが許された。尾翼に描かれたマークは釜ゆで髑髏(どくろ)で、本隊

(第58振武隊)の別名を髑髏隊と言われた。

▲富永靖少尉もこの中の何処かに居るはずです、この日04:50に10機が出撃していきました。

父親の恭次中将は敵前逃亡の最悪な幹部でしたが、息子さんの最後は立派だったと思います。

富永靖(やすし)少尉(長崎県出身/慶応大学)享年22歳

※特攻隊員に「後で必ず自分も行く」と言ってのうのうと生きた幹部に菅原道大中将も挙げられます。

「決しておまえたちだけを死なせない。最後の一機で必ず私はおまえたちの後を追う」と語りながら

1983年12月29日死去。本当に最悪な幹部です。自分が死ぬ勇気もないのによく隊員に「死んでこい」

と言えたものです。呆れるのを通り超えて憎悪が沸いてきます。

再開発されたCentral Vistaの外観のレンダリング。HT

再開発されたCentral Vistaの外観のレンダリング。HTムラリ・クリシュナン

letter@hindustantimes.com

ニューデリー:首都のセントラルビスタエリアの再開発は、エリアの歴史的建造物やラシュトラパティバワン、ノースアンドサウスブロック、国会議事堂、国立公文書館などの歴史的建造物に影響を与えません。デリー開発庁(DDA)は最高裁に語りました、それは金曜日に問題を聞くと予想されます。

セントラルビスタは、現在の都市のニーズを考慮して再開発されており、7月4日に最高裁判所に提出された反対宣誓供述書によると、地域の遺産を保護するために「極めて繊細」に実施されます。

HTは、宣誓供述書の写しを検討しました。

最高裁判所は、すべての政府省庁のために新しい国会議事堂と10の管理棟を作成し、北と南のブロックを美術館に変換し、ラジパスとインドを結ぶセントラルビスタアベニューを開発する再開発プロジェクトに異議を申し立てた2つの請願を審理していますゲート。

「勧告をしている間、DDAは遺産の建物が再開発の過程で害を受けないことを保証しました」と宣誓供述書は言いました。

ラシュトラパティバーバン、国会、北と南のブロック、インド門など、セントラルビスタにある多くの建物は、1920年代と30年代にイギリスの建築家エドワードルティエンスとハーバートベイカーによって設計され、グレード1の遺産です。建物。

DDAはまた、プロジェクトによって緑地が失われることはないことを強調し、5.64エーカーの緑地を追加することにより、地区公園内の9.5エーカーの緑地の損失を適切に補償することにより、セントラルビスタのオープンスペースはそのまま維持されると述べた。ラージパスとCゾーンの別の3.9エーカーに沿って。

地区公園は、新しい国会議事堂の建設が予定されている区画であり、現在、国会議事堂の受付エリア、駐車場、その他のサービスインフラストラクチャを収容しています。

国会議事堂内の地区公園としてマークされています。セントラルビスタ地区全体がゾーンDに含まれます。Cゾーンは、ムガル時代のロシャナラバーグや植民地時代の古い事務局複合施設などの特徴を含むシビルラインゾーンを指します。

「9.5エーカーの現在のディストリクトパークエリアは、Dゾーン(セントラルビスタ)に5.64エーカー、Cゾーンに3.9エーカーを提供することによって補償され、緑のスペースはそのままに保たれています。修正された計画に従って、ラージパス沿いの緑地は5.64エーカー増加することを言及するのは適切です」と宣誓供述書は述べました。

再開発プロジェクトでは、通りに沿った侵入をなくし、道の両側の緑のカバーを増やすことを提案しています。

Rajeev Suri支持者とAntj Srivastava中佐が2月にデリーの高等法院に請願を提出し、その後、裁判所は土地利用の変更案を通知する前にDDAがそれに近づくように命じました。

しかし、チーフジャスティスDN PatelとジャスティスC Hari Shankarの分割ベンチはこの命令に留まり、スリに最高裁判所の移動を促しました。

最高裁判所は3月3日に、問題がより大きな公益を含むという理由で、事件全体をデリー高等裁判所からそれ自体に移送した。裁判は金曜日にAM Khanwilkar司法長官が率いる3人の裁判官が審理する。

スリの請願は、DDAには土地利用の変化と人口密度の基準を通知する権限がないと述べた。

「土地利用の変化は、既存の土地利用を提案されているセントラルビスタ開発/再開発計画に合わせる方向にあり、この地域の基本的な特徴や歴史を変えることはありません。DDAはその宣誓供述書で、それは中央政府省庁の再調整/再編成にすぎない」と述べた。

土地利用の変化はデリー開発法に準拠しており、法のすべての規定とデリー開発(マスタープラン/ゾーン開発計画)規則が遵守されたと主張されました。

Srivastavaは2月に開催された公聴会に異議を唱え、それらは意味のある演習ではないと主張しました。

DDAはこの議論に反論し、「公聴会は2月6日と2月7日に開催されました。公聴会に参加した一人ひとりに完全な機会が与えられました。異議は審問委員会によって正式に分類され、同様の問題を提起する人物が同時に聞かれた。公聴会の機会は否定されておらず、実際、BoEHは各個人の提出を適切に検討し、その勧告を行っている」とDDAの回答は述べた。

DDAは、提案された政府庁舎のために浮動人口は増加するが、この提案は中央ビスタ地域の居住人口密度を増加させないと述べた。

「改造案は、90エーカーの6つの小屋に収容された既存のオフィスから移動する人(組織化されたスペースに発展する)のためにある程度相殺される浮動人口を増やします。この土地利用変更提案は、この地域の根本的な生活史と遺産を変えることはない」とDDAは述べた。

6月の最高裁判所は、政府当局が法律に従って行動することを妨げる可能性があるとして、Lutyenのデリーの中央ビスタの再開発を2か月で2度続けることを拒否しました。

_1590938941976.jpg)

コメント

コメントを投稿