太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。

日本に来られた時には、青森県の薬師温泉に招待いたしました。1名がベジタリアンということで純和風の旅館や途中の料亭では食事に苦労いたしました。料亭での昼食は我々は雲丹がたっぷりと乗った海鮮丼ですが、刺身は無理なので天ぷらなど野菜中心の料理を頼みました。

インドの二階建てバスはボンネットタイプ [インド]

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事で、イギリスの二階建てバスを紹介いたしましたので、今度は、同じDNAであるインドの二階建てバスを紹介いたします。インドのムンバイ(ボンベイ)には二階建てのバスが沢山走っています。イギリスの影響だと思います。バスの形式も古いままです。いろんな色のバスがありましたが、やはり赤い色のバスが多かったです。今回は「インドの二階建てバス」というタイトルで掲載いたしましたが、「ムンバイの二階建てバス」というタイトルでもよかったかもしれません。

色は違うけれど形は同じです。昔のままの形だと思います。ムンバイは昔のイギリスの影響を受けて街並みも綺麗です。

二階建てバスは、英国およびその植民地で路線バスとして運行されました。現在も路線バスと運行されているのはロンドンなど英国内の都市、香港、シンガポール、インドのムンバイ、カナダのビクトリアやケロウナなどです。

インドに沢山の二階建バスが走っているのはイギリスの影響だと思います。イギリスの二階建バスが気になります。右の写真はロンドンに行ったときに撮った新しい二階建てのバスです。丸みが出来ていることとドアが自動になり前と真中についています。エンジンも後に移りボンネット式ではなくなりました。ロンドンの昔の二階建てバスを調べる必要がありそうです。

インドに沢山の二階建バスが走っているのはイギリスの影響だと思います。イギリスの二階建バスが気になります。右の写真はロンドンに行ったときに撮った新しい二階建てのバスです。丸みが出来ていることとドアが自動になり前と真中についています。エンジンも後に移りボンネット式ではなくなりました。ロンドンの昔の二階建てバスを調べる必要がありそうです。

右の写真はネットから拝借した昔のロンドンのバスです。ロンドンの36年前の写真が入ったWeb で見つけました。昔は左側の後部から乗り降りしていたのは今のインドと同じです。それと共通しているのが運転席の横です。エンジンが前に着いていて、乗降口が一番後ろにあるのは昔のイギリスのものと同じです。

右の写真はネットから拝借した昔のロンドンのバスです。ロンドンの36年前の写真が入ったWeb で見つけました。昔は左側の後部から乗り降りしていたのは今のインドと同じです。それと共通しているのが運転席の横です。エンジンが前に着いていて、乗降口が一番後ろにあるのは昔のイギリスのものと同じです。

世界の主流はワンマンバスなので、車掌が必要な乗降口が後ろにある 二階建てバスが走っているのは、現在ではインドだけかもしれません。下の写真の乗降口を拡大いたしました。

二階建てバスが走っているのは、現在ではインドだけかもしれません。下の写真の乗降口を拡大いたしました。

エンジンが前にあっても一番前の面が垂直なのがインドの二階建てバスの特徴ですが、大昔にイギリスで同じ形式があったかどうか気になるところです。調べてみると垂直のものはありましたが形は違っていました。起源はイギリスの二階建てバスでもインドでは独自の発展をしたようです。

二階建てバスの製造メーカーはASHOK LEYLAND(アショック・レイランド)でした。Ashok Leyland はインドの商用車メーカーで、設立は1948年9月7日です。英国の植民地支配(1858~1947年)から解放されて1年目の設立だったわけです。

イギリスのオースチン・モーターの支援を受けて、1949年からマドラス近郊の工場でオースチン車の組立も行ないました。

イギリスのオースチン・モーターの支援を受けて、1949年からマドラス近郊の工場でオースチン車の組立も行ないました。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事で、イギリスの二階建てバスを紹介いたしましたので、今度は、同じDNAであるインドの二階建てバスを紹介いたします。インドのムンバイ(ボンベイ)には二階建てのバスが沢山走っています。イギリスの影響だと思います。バスの形式も古いままです。いろんな色のバスがありましたが、やはり赤い色のバスが多かったです。今回は「インドの二階建てバス」というタイトルで掲載いたしましたが、「ムンバイの二階建てバス」というタイトルでもよかったかもしれません。

色は違うけれど形は同じです。昔のままの形だと思います。ムンバイは昔のイギリスの影響を受けて街並みも綺麗です。

二階建てバスは、英国およびその植民地で路線バスとして運行されました。現在も路線バスと運行されているのはロンドンなど英国内の都市、香港、シンガポール、インドのムンバイ、カナダのビクトリアやケロウナなどです。

インドに沢山の二階建バスが走っているのはイギリスの影響だと思います。イギリスの二階建バスが気になります。右の写真はロンドンに行ったときに撮った新しい二階建てのバスです。丸みが出来ていることとドアが自動になり前と真中についています。エンジンも後に移りボンネット式ではなくなりました。ロンドンの昔の二階建てバスを調べる必要がありそうです。

インドに沢山の二階建バスが走っているのはイギリスの影響だと思います。イギリスの二階建バスが気になります。右の写真はロンドンに行ったときに撮った新しい二階建てのバスです。丸みが出来ていることとドアが自動になり前と真中についています。エンジンも後に移りボンネット式ではなくなりました。ロンドンの昔の二階建てバスを調べる必要がありそうです。

世界の主流はワンマンバスなので、車掌が必要な乗降口が後ろにある

二階建てバスが走っているのは、現在ではインドだけかもしれません。下の写真の乗降口を拡大いたしました。

二階建てバスが走っているのは、現在ではインドだけかもしれません。下の写真の乗降口を拡大いたしました。エンジンが前にあっても一番前の面が垂直なのがインドの二階建てバスの特徴ですが、大昔にイギリスで同じ形式があったかどうか気になるところです。調べてみると垂直のものはありましたが形は違っていました。起源はイギリスの二階建てバスでもインドでは独自の発展をしたようです。

二階建てバスの製造メーカーはASHOK LEYLAND(アショック・レイランド)でした。Ashok Leyland はインドの商用車メーカーで、設立は1948年9月7日です。英国の植民地支配(1858~1947年)から解放されて1年目の設立だったわけです。

インドの郵便ポストは赤でした。 [インド]

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先日、イギリスの郵便ポストを紹介したので、イギリスの統治下に長くあったインドの郵便ポストを紹介いたします。インドの郵便ポストは赤でした。世界的には赤い色は多くないので、イギリスの郵便ポストの影響を受けているのかもしれませんね。日本の郵便ポストも赤でした。

Pincode of New delhi, india - 110001

郵便ポストに書かれている110001はPincodeと呼ばれる郵便番号のような番号で頭の11はニューデリー( New delhi )を示しています。ちなみにチェンナイは600???で、グルガオンは122???でした。PincodeはPostal Index Number(PIN)とも言われています。PINコード体系は1972年8月15日に導入されたそうです。

先日紹介した"4444"のナンバープレートの写真にも郵便ポストが写っていました。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

先日、イギリスの郵便ポストを紹介したので、イギリスの統治下に長くあったインドの郵便ポストを紹介いたします。インドの郵便ポストは赤でした。世界的には赤い色は多くないので、イギリスの郵便ポストの影響を受けているのかもしれませんね。日本の郵便ポストも赤でした。

Pincode of New delhi, india - 110001

郵便ポストに書かれている110001はPincodeと呼ばれる郵便番号のような番号で頭の11はニューデリー( New delhi )を示しています。ちなみにチェンナイは600???で、グルガオンは122???でした。PincodeはPostal Index Number(PIN)とも言われています。PINコード体系は1972年8月15日に導入されたそうです。

先日紹介した"4444"のナンバープレートの写真にも郵便ポストが写っていました。

石造りの陸橋 [インド]

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

ムンバイで立派な石造りの陸橋を見つけました。数日間ほど車でムンバイ市内を走りましたが、見つけたのは1ケ所だけでした。右端の車は、以前に紹介した記事の通りにナンバープレートの数値は"2"です。クリックすると判ると思います。

拡大した写真から判断するに、構造自体は鉄骨のようですが外壁は石で作られていました。

この部分で陸橋下の高さが判ってもらえると思います。クリックするとさらに感じが判ると思います。

もちろんムンバイでも陸橋は鉄骨作りがほとんどです。これは鉄骨がむき出しですが、看板で覆われて鉄骨が見えないのが普通です。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

ムンバイで立派な石造りの陸橋を見つけました。数日間ほど車でムンバイ市内を走りましたが、見つけたのは1ケ所だけでした。右端の車は、以前に紹介した記事の通りにナンバープレートの数値は"2"です。クリックすると判ると思います。

拡大した写真から判断するに、構造自体は鉄骨のようですが外壁は石で作られていました。

この部分で陸橋下の高さが判ってもらえると思います。クリックするとさらに感じが判ると思います。

もちろんムンバイでも陸橋は鉄骨作りがほとんどです。これは鉄骨がむき出しですが、看板で覆われて鉄骨が見えないのが普通です。

デリーでもキリ番ナンバープレートの車が走っていました。 [インド]

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事でインドのナンバープレートの記事を掲載させいてただきました。主にムンバイでしたが、その中で"7000"とか"2"のような切りのいい番号が多いことも記載させてもらいました。デリーでも車の中からの短い時間ですが切りの良いナンバープレートを良く見かけました。上の写真は"3000"です。

下の写真は"4444"です。日本では遠慮する番号ですがインドでは関係ないようです。切りのいい番号は新しい車や高級車に多いような、気がします。

ナンバープレートの"4444"が読める大きさに拡大いたしました。

頭のDLはデリーのことだと思われます。ナンバープレートは両方ともに似ており新しいものと思われますが、字体が違う上に、2FとGと"3000"の間にはスペースがあるのに対して7SとNと"4444"はくっついていることが不思議です。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

前記事でインドのナンバープレートの記事を掲載させいてただきました。主にムンバイでしたが、その中で"7000"とか"2"のような切りのいい番号が多いことも記載させてもらいました。デリーでも車の中からの短い時間ですが切りの良いナンバープレートを良く見かけました。上の写真は"3000"です。

下の写真は"4444"です。日本では遠慮する番号ですがインドでは関係ないようです。切りのいい番号は新しい車や高級車に多いような、気がします。

ナンバープレートの"4444"が読める大きさに拡大いたしました。

頭のDLはデリーのことだと思われます。ナンバープレートは両方ともに似ており新しいものと思われますが、字体が違う上に、2FとGと"3000"の間にはスペースがあるのに対して7SとNと"4444"はくっついていることが不思議です。

ナンバープレートの話 [インド]

最近、日本ではキリ番のナンバープレートをよく見かけますが、それ以上にインドではキリ番のナンバープレートが多いように感じました。こんなにシンプルな番号も見つけました。"2"です。大きな文字なのが面白いですね。さらに文字の大きさも形式も統一されていないようにも感じました。

この二枚の写真のナンバーは両方とも7000です。両方とも新しい車であり同じ日に見つけました。偶然ということもありますが確率を考えると、ナンバーは日本のように希望すれば選べるのだとおもいます。それにしても2段書きのナンバープレートもあれば横一列のナンバープレートがあるのがインドでした。横一列が多かったです。

私が初めてインドに来た1992年(23年前)の写真からナンバープレートの写った写真を探してみました。場所はデリーです。見て欲しいのは車ではなくてバイクのナンバーです。やはりシンプルで頭はDDNと書かれています。車のナンバーが参考にならないのは警察の車だからです。PBが警察の意味かも知れません。

私が初めてインドに来た1992年(23年前)の写真からナンバープレートの写った写真を探してみました。場所はデリーです。見て欲しいのは車ではなくてバイクのナンバーです。やはりシンプルで頭はDDNと書かれています。車のナンバーが参考にならないのは警察の車だからです。PBが警察の意味かも知れません。

上のバイクのナンバーのようにシンプルなナンバーも古いタクシーでは時々見かけました。いろんな形式のナンバープレートはあるのは急速に車が増えているのと無関係ではないと思います。

こちらのバスのナンバープレートも大きいです。真中に大きなナンバープレートがあるだけでなく右側に小さなナンバープレートが書かれていました。これがインドのバスのナンバープレートの特徴です。

こちらのバスのナンバープレートも大きいです。真中に大きなナンバープレートがあるだけでなく右側に小さなナンバープレートが書かれていました。これがインドのバスのナンバープレートの特徴です。

右の写真のように乗車口に人が何人も、ぶら下がって走っているところを、よく見かけました。走っているバスに走って乗る人もよく見かけました。クリックするとはっきりと判ると思います。

こちらが三輪タクシーです。三輪タクシーのナンバープレートも黄色でした。どうやらバスやタクシーなどの客を乗せる車のナンバープレートは黄色のようです。

黄色のナンバープーレートで、最も多かったのがこちらの形式です。これがインドのムンバイの自動車のナンバープレートです。頭のMHがムンバイ地域を現しているようです。デリーではDLでハイデラバードはAPでした。

驚いたことがあります。それはボディーの両側の後の方にもナンバーが書かれていることでした。古いバスやトラックやタクシーはペンキでかかれており新しい車はシールのようです。

最近、日本ではキリ番のナンバープレートをよく見かけますが、それ以上にインドではキリ番のナンバープレートが多いように感じました。こんなにシンプルな番号も見つけました。"2"です。大きな文字なのが面白いですね。さらに文字の大きさも形式も統一されていないようにも感じました。

この二枚の写真のナンバーは両方とも7000です。両方とも新しい車であり同じ日に見つけました。偶然ということもありますが確率を考えると、ナンバーは日本のように希望すれば選べるのだとおもいます。それにしても2段書きのナンバープレートもあれば横一列のナンバープレートがあるのがインドでした。横一列が多かったです。

私が初めてインドに来た1992年(23年前)の写真からナンバープレートの写った写真を探してみました。場所はデリーです。見て欲しいのは車ではなくてバイクのナンバーです。やはりシンプルで頭はDDNと書かれています。車のナンバーが参考にならないのは警察の車だからです。PBが警察の意味かも知れません。

私が初めてインドに来た1992年(23年前)の写真からナンバープレートの写った写真を探してみました。場所はデリーです。見て欲しいのは車ではなくてバイクのナンバーです。やはりシンプルで頭はDDNと書かれています。車のナンバーが参考にならないのは警察の車だからです。PBが警察の意味かも知れません。

上のバイクのナンバーのようにシンプルなナンバーも古いタクシーでは時々見かけました。いろんな形式のナンバープレートはあるのは急速に車が増えているのと無関係ではないと思います。

こちらのバスのナンバープレートも大きいです。真中に大きなナンバープレートがあるだけでなく右側に小さなナンバープレートが書かれていました。これがインドのバスのナンバープレートの特徴です。

こちらのバスのナンバープレートも大きいです。真中に大きなナンバープレートがあるだけでなく右側に小さなナンバープレートが書かれていました。これがインドのバスのナンバープレートの特徴です。右の写真のように乗車口に人が何人も、ぶら下がって走っているところを、よく見かけました。走っているバスに走って乗る人もよく見かけました。クリックするとはっきりと判ると思います。

こちらが三輪タクシーです。三輪タクシーのナンバープレートも黄色でした。どうやらバスやタクシーなどの客を乗せる車のナンバープレートは黄色のようです。

黄色のナンバープーレートで、最も多かったのがこちらの形式です。これがインドのムンバイの自動車のナンバープレートです。頭のMHがムンバイ地域を現しているようです。デリーではDLでハイデラバードはAPでした。

驚いたことがあります。それはボディーの両側の後の方にもナンバーが書かれていることでした。古いバスやトラックやタクシーはペンキでかかれており新しい車はシールのようです。

今時のインドの子供たち [インド]

学校が終わって帰るところです。子供たちだけ三輪でタクシーで帰るところでした。小学生高学年かな? それとも中学生 高校生かな?

意識して女の子を撮ったわけではなくタクシーで帰る子はみな女の子たちだけでした。セレブな家のお嬢様たちかも。

幼稚園のバスを待っているところのようです。お母さんたちは全員がサリーを着ていました。こちらの子供たちもみな女の子です。

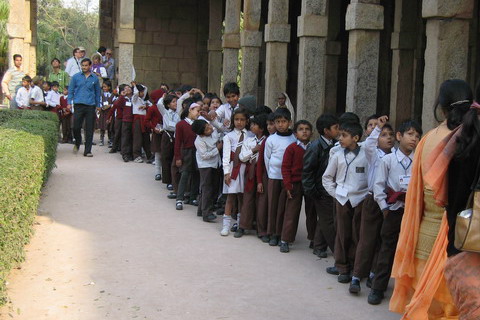

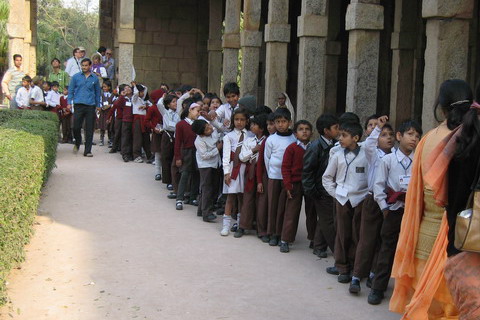

世界遺産クトゥブ・ミナールに課外授業中に来ていた小学生たちです。こちらでは男の子の方が多い気がしました。

世界遺産レッド・フォートの前での記念撮影の光景です。

これは高校生くらいかな?

これは高校生くらいかな?

写真をクリックして拡大するとわかると思います。極端に女子生徒が多いわけではありませんが男子生徒より多く65%ぐらいです。

下校風景です。いろんな写真を見ていて、いい学校に通っている子供たちは女の子の方が多い気がしました。この理由は判りませんが特徴的な事象でした。少なくとも女の子への教育に熱心なのは間違いなさそうです。

これらの写真はインドの子供たちのことを正確に表せていないとおもいます。全て学校や幼稚園に通っている子供たちばかりの写真ですが、貧困層の子供たちも沢山いるのも現実なのです。

古くて恐縮ですが、2004年のデーターですがインドの人口比率です。

インドは日本に比べて圧倒的に子供たちが多いです。出生率は2.9人と多く、医療の発展により平均寿命も伸びてきています。人口の半分が24歳以下と、平均年齢が非常に若いのがインドの特徴でもあります。グラフをクリックすると中国との比較を表示します。

インドは日本に比べて圧倒的に子供たちが多いです。出生率は2.9人と多く、医療の発展により平均寿命も伸びてきています。人口の半分が24歳以下と、平均年齢が非常に若いのがインドの特徴でもあります。グラフをクリックすると中国との比較を表示します。

学校が終わって帰るところです。子供たちだけ三輪でタクシーで帰るところでした。小学生高学年かな? それとも中学生 高校生かな?

意識して女の子を撮ったわけではなくタクシーで帰る子はみな女の子たちだけでした。セレブな家のお嬢様たちかも。

幼稚園のバスを待っているところのようです。お母さんたちは全員がサリーを着ていました。こちらの子供たちもみな女の子です。

世界遺産クトゥブ・ミナールに課外授業中に来ていた小学生たちです。こちらでは男の子の方が多い気がしました。

世界遺産レッド・フォートの前での記念撮影の光景です。

写真をクリックして拡大するとわかると思います。極端に女子生徒が多いわけではありませんが男子生徒より多く65%ぐらいです。

下校風景です。いろんな写真を見ていて、いい学校に通っている子供たちは女の子の方が多い気がしました。この理由は判りませんが特徴的な事象でした。少なくとも女の子への教育に熱心なのは間違いなさそうです。

これらの写真はインドの子供たちのことを正確に表せていないとおもいます。全て学校や幼稚園に通っている子供たちばかりの写真ですが、貧困層の子供たちも沢山いるのも現実なのです。

古くて恐縮ですが、2004年のデーターですがインドの人口比率です。

インドは日本に比べて圧倒的に子供たちが多いです。出生率は2.9人と多く、医療の発展により平均寿命も伸びてきています。人口の半分が24歳以下と、平均年齢が非常に若いのがインドの特徴でもあります。グラフをクリックすると中国との比較を表示します。

インドは日本に比べて圧倒的に子供たちが多いです。出生率は2.9人と多く、医療の発展により平均寿命も伸びてきています。人口の半分が24歳以下と、平均年齢が非常に若いのがインドの特徴でもあります。グラフをクリックすると中国との比較を表示します。シーク教のお寺 [インド]

世界遺産のフマユーン廟の敷地に接して、真っ白の立派な寺院が見えました。聞くとシーク教(シク教、スィク教、スィック教)の寺院だそうです。シーク教(Sikh)と言えば、あの頭に巻いているターバンです。ターバンはイスラム教でも巻く人がいますが、日常的にターバンを巻くのはシーク教徒なのです。

インド人と言えば、そのターバンを思い浮かべる方が結構おられると思いますが、実はインドではシーク教徒 は全人口の約2%だけなのです。

ネットで調べるとインドの人口に占める各宗教の割合は2007年版ブリタニカ国際年鑑によると次の通りです。括弧内数値は2001年国勢調査です。

ヒンドゥー教徒 73.72% ( 80.5%)

イスラム教徒 11.96% ( 13.4%)

キリスト教徒 6.08% ( 2.3%)

シーク教徒 2.16% ( 1.9%) シク教 スィク教 スィック教

仏教徒 0.71% ( 0.8%)

ジャイナ教徒 0.40% ( 0.4%)

アイヤーヴァリ教徒 0.12%

ゾロアスター教徒 0.02%

その他 1.44%

普通に町を歩いていている一般の人で、ターバンを巻いている人はほとんど見ません。沢山の写真をチェックしましたが、下の写真のように写っていませんでした。

ところが飛行機の乗客の中では結構見かけました。警官や軍人でも良く見かけます。要職つく人が多いのかもしれません。ネット でも「シーク教徒には強い戦士が多くまた裕福な人々が多い。」と書かれていました。納得です。

シーク教徒の人は5つのKを身につけているそうです。下の写真のおじさんはナイフを腰に下げています。

・Kesh...髪を切らず、ひげや体毛を剃らない。

・Kesh...髪を切らず、ひげや体毛を剃らない。

・Kengha...くし

・Kirpan...ナイフ

・Kara...鋼鉄のブレスレット

・Kaccha...ボクサーショーツ型下着

軍の人にも一般よりも遥かに比率が多かったです。

これも警官の人の写真です。

ホテルの入口で対応する人はほとんどターバンを巻いた人でした。ホテルの玄関の人は身長も190cmを超える人がほとんどです。シーク教徒の人は体が大きいのは確かなようです。

沢山の撮った写真を探しても飛行機に乗る人を除いた一般の人が写った写真でターバンの人が入った写真はこれだけでした。一般に歩いている人だけ見ると百人に一人より少ない気がしました。この写真も観光場所であるレッド・フォートなので平均的な比率とは違う気がします。

世界遺産のフマユーン廟の敷地に接して、真っ白の立派な寺院が見えました。聞くとシーク教(シク教、スィク教、スィック教)の寺院だそうです。シーク教(Sikh)と言えば、あの頭に巻いているターバンです。ターバンはイスラム教でも巻く人がいますが、日常的にターバンを巻くのはシーク教徒なのです。

インド人と言えば、そのターバンを思い浮かべる方が結構おられると思いますが、実はインドではシーク教徒 は全人口の約2%だけなのです。

ネットで調べるとインドの人口に占める各宗教の割合は2007年版ブリタニカ国際年鑑によると次の通りです。括弧内数値は2001年国勢調査です。

ヒンドゥー教徒 73.72% ( 80.5%)

イスラム教徒 11.96% ( 13.4%)

キリスト教徒 6.08% ( 2.3%)

シーク教徒 2.16% ( 1.9%) シク教 スィク教 スィック教

仏教徒 0.71% ( 0.8%)

ジャイナ教徒 0.40% ( 0.4%)

アイヤーヴァリ教徒 0.12%

ゾロアスター教徒 0.02%

その他 1.44%

普通に町を歩いていている一般の人で、ターバンを巻いている人はほとんど見ません。沢山の写真をチェックしましたが、下の写真のように写っていませんでした。

ところが飛行機の乗客の中では結構見かけました。警官や軍人でも良く見かけます。要職つく人が多いのかもしれません。ネット でも「シーク教徒には強い戦士が多くまた裕福な人々が多い。」と書かれていました。納得です。

シーク教徒の人は5つのKを身につけているそうです。下の写真のおじさんはナイフを腰に下げています。

・Kesh...髪を切らず、ひげや体毛を剃らない。

・Kesh...髪を切らず、ひげや体毛を剃らない。・Kengha...くし

・Kirpan...ナイフ

・Kara...鋼鉄のブレスレット

・Kaccha...ボクサーショーツ型下着

軍の人にも一般よりも遥かに比率が多かったです。

これも警官の人の写真です。

ホテルの入口で対応する人はほとんどターバンを巻いた人でした。ホテルの玄関の人は身長も190cmを超える人がほとんどです。シーク教徒の人は体が大きいのは確かなようです。

沢山の撮った写真を探しても飛行機に乗る人を除いた一般の人が写った写真でターバンの人が入った写真はこれだけでした。一般に歩いている人だけ見ると百人に一人より少ない気がしました。この写真も観光場所であるレッド・フォートなので平均的な比率とは違う気がします。

タージマハールホテル [インド]

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

インドのホテルの話をするときにムンバイ(ボンベイ)のタージ・マハール・ホテルの話を抜きにしては出来ません。特に外観の豪華さには目を奪われてしまいます。真中の旧館の右側の高い建物が新館です。

このホテルの奥に並んでいる海岸沿いのマンションは百万ドル(1.2億円)を下ることはなく、ますます値段は上がっているそうです。インドには2つ世界があります。庶民の生活の世界と我々の想像を遥かに超えた豪華の世界です。そして、最近、3つ目の世界が現れて来ました。我々日本人の平均的な経済力がある人たちの世界です。そんな人たちの人数は日本人を越えて約2億人いるそうです。クリックすると拡大します。

海から見たタジマハールホテルです。エリファンタ島に行く船の上からの景色です。残念ながら夕方であったために正面からは上の写真のように太陽があたった写真が撮れませんでした。

太陽を背にしたタージマハールホテルです。

ホテルの前でタクシーと交渉しているインドの女性も印象的でした。なかなか交渉が成立しませんでした。

ホテルの旧館に入ってみました。

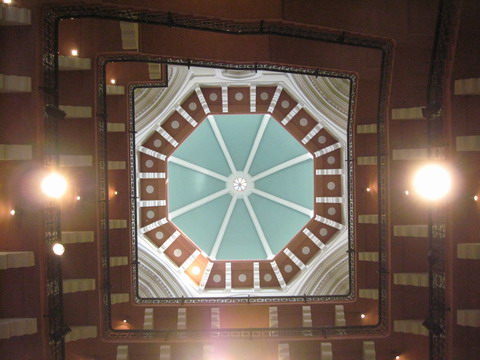

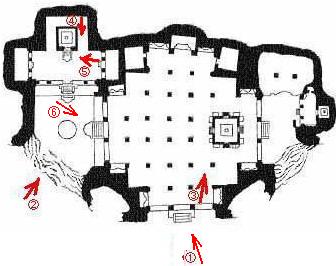

中央のドームの部分は上まで吹き抜けになっており螺旋状に階段で上がれます。ここは2階部分です。

これは何か判りますか。

中央ドームを真下から見たところです。廻りに螺旋階段があるのが判ってもらえのと思います。

一階から上がるところの写真です。

中庭にはプールがあり、廻りではのんびりとすごすことが出来ます。

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

インドのホテルの話をするときにムンバイ(ボンベイ)のタージ・マハール・ホテルの話を抜きにしては出来ません。特に外観の豪華さには目を奪われてしまいます。真中の旧館の右側の高い建物が新館です。

このホテルの奥に並んでいる海岸沿いのマンションは百万ドル(1.2億円)を下ることはなく、ますます値段は上がっているそうです。インドには2つ世界があります。庶民の生活の世界と我々の想像を遥かに超えた豪華の世界です。そして、最近、3つ目の世界が現れて来ました。我々日本人の平均的な経済力がある人たちの世界です。そんな人たちの人数は日本人を越えて約2億人いるそうです。クリックすると拡大します。

海から見たタジマハールホテルです。エリファンタ島に行く船の上からの景色です。残念ながら夕方であったために正面からは上の写真のように太陽があたった写真が撮れませんでした。

太陽を背にしたタージマハールホテルです。

ホテルの前でタクシーと交渉しているインドの女性も印象的でした。なかなか交渉が成立しませんでした。

ホテルの旧館に入ってみました。

中央のドームの部分は上まで吹き抜けになっており螺旋状に階段で上がれます。ここは2階部分です。

これは何か判りますか。

中央ドームを真下から見たところです。廻りに螺旋階段があるのが判ってもらえのと思います。

一階から上がるところの写真です。

中庭にはプールがあり、廻りではのんびりとすごすことが出来ます。

世界遺産 エレファンタ島の石窟寺院 [インド]

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

インドのムンバイから船で1時間のエレファンタ島のヤギさんです。

白黒模様の珍しいヤギさんだったので紹介いたします。ネットで調べてもこのような白黒ヤギさんは出てこなかったです。

この島には世界遺産のヒンドゥー教の石窟寺院があります。 緑の豊かな島で野生動物も沢山いそうな感じでした。この島には野生の猿もいました。

この島には世界遺産のヒンドゥー教の石窟寺院があります。 緑の豊かな島で野生動物も沢山いそうな感じでした。この島には野生の猿もいました。

お猿さんは、こちらがおとなしくしていたら自然に周りを歩き回っていました。

船の出発地点はインド門(Gateway of India)です。インド門は英国の支配下にあった1911年に、英国王ジョージ5世とメアリー王妃の訪問を記念して造られました。この門は玄武岩でできており、ムンバイ湾に面したアポロ埠頭の突端に建っています。

高さ26m、グジャラート様式のこの門は、パリの凱旋門をモデルにしてジョージ・ウィテットの設計により、1924年に完成しました。かつては、植民地であったインドを訪れる英国の要人たちの歓迎式典が行われる場所であったが、現在は観光客で賑わいを見せる観光ポイントとなっています。ここには豪華なタージマハール・ホテルもありました。

高さ26m、グジャラート様式のこの門は、パリの凱旋門をモデルにしてジョージ・ウィテットの設計により、1924年に完成しました。かつては、植民地であったインドを訪れる英国の要人たちの歓迎式典が行われる場所であったが、現在は観光客で賑わいを見せる観光ポイントとなっています。ここには豪華なタージマハール・ホテルもありました。

1時間チョットの船旅ですがインド海軍の空母や潜水艦さらにトーチカ、さらにいろんな島が目を楽しませてくれました。左が空母の写真で右がトーチカの写真です。船のスピードは遅かった! 昼過から出発して帰ってくると夕方近かったです。

船旅も楽しいですよ。エレファンタ島の船着場には船が沢山停泊しています。

船旅も楽しいですよ。エレファンタ島の船着場には船が沢山停泊しています。

結構訪れる人が多いことがわかります。

右の写真は山の上から船着場を撮ったものです。

右の写真はクリックしてみてほしいです。

船着場から山の麓までは観光用の変わった乗り物が走っています。値段を聞いてビックリ! 船代とあまり変わらないということで乗らずに歩きました。

途中には船の残骸が!この写真の森の中に石窟寺院があります。

急坂をを登ると世界遺産となった石窟洞窟がありました。それではエレファンタ島の世界遺産の石窟洞窟を紹介いたします。

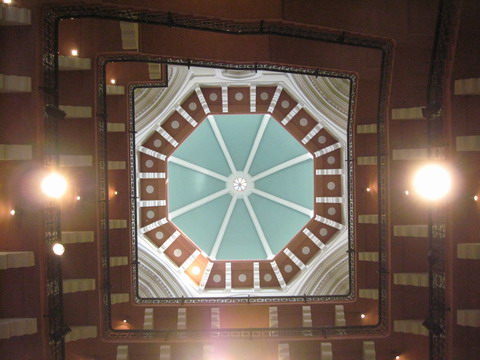

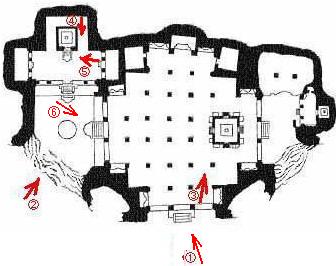

下記の地図の①~⑤の番号は見ている方向を記載しています。

ここには7つのヒンドゥー教石窟寺院があり、巨大な第一窟は、破壊を免れ、多数のシヴァ神像が彫られている。ここが一番大きな石窟寺院である第一窟の入口①です。

急坂をを登ると世界遺産となった石窟洞窟がありました。それではエレファンタ島の世界遺産の石窟洞窟を紹介いたします。

下記の地図の①~⑤の番号は見ている方向を記載しています。

ここには7つのヒンドゥー教石窟寺院があり、巨大な第一窟は、破壊を免れ、多数のシヴァ神像が彫られている。ここが一番大きな石窟寺院である第一窟の入口①です。

第一窟の岩をくりぬいた内部の地図です。赤い矢印は下の5枚の写真の撮影方向です。③だけはもう一つ自信がありませんでしたがネット内の写真から間違いないこと確認しました。石窟寺院の面積は約5,600平方メートルあり、東西の祠堂とメインの列柱ホールから構成される。エレファンタ島に残る多くの彫刻は17世紀に、ポルトガル人が銃の練習の標的として用いられてきたこともあり、往時の外観を損なっしまったそうです。 古代インドの神は自然の岩窟の奥深くから信者の前に姿を現すと言われています。エレファンタ島の 7つの石窟寺院はヒンドゥ教のこうした考え方とシヴァ神への帰依の心からつくられたようです。エレファンタという島名は、この島にいくつも残されていた大きな象の彫刻に由来するそうです。インド名はガーラープリー島だそうです。 何世紀にもわたって風雨にさらされた石窟と内壁に刻まれた彫像の傷みは激しいけれどもすばらしさが伝わってきました。

古代インドの神は自然の岩窟の奥深くから信者の前に姿を現すと言われています。エレファンタ島の 7つの石窟寺院はヒンドゥ教のこうした考え方とシヴァ神への帰依の心からつくられたようです。エレファンタという島名は、この島にいくつも残されていた大きな象の彫刻に由来するそうです。インド名はガーラープリー島だそうです。 何世紀にもわたって風雨にさらされた石窟と内壁に刻まれた彫像の傷みは激しいけれどもすばらしさが伝わってきました。

下の 写真は②の方向から中庭を撮ったもので、この部分の写真が一番迫力がありました。 エレファンタ石窟寺院は6世紀のカラチュリ朝、あるいは600~635年のグプタ朝時代の造営されたといわれており、「創造の神」と「破壊の神」の両神格を持つ最高神シヴァ神を祀る寺院だそうです。

写真は②の方向から中庭を撮ったもので、この部分の写真が一番迫力がありました。 エレファンタ石窟寺院は6世紀のカラチュリ朝、あるいは600~635年のグプタ朝時代の造営されたといわれており、「創造の神」と「破壊の神」の両神格を持つ最高神シヴァ神を祀る寺院だそうです。

右の写真は中庭から⑥の方向を撮ったもので奥の方に最初の入口が内側から写っています。この小さな写真もクリックすると拡大いたします。

③列柱ホール内の聖室の入口には、守門神が彫刻されています。内部には石像が沢山ありました。

④奥から撮った写真

あらためてエレファンタ石窟群(マラーティー語:घारापुरीच्या लेण्या)を紹介すると、ムンバイ近海のアラビア海に浮かぶエレファンタ島にある石窟寺院のことで、シヴァ信仰の中心地であり、グプタ朝時代に建設が始まったとされています。1987年にUNESCOの世界遺産に登録されました。

⑤部屋の入口

内部にあった彫刻も紹介します。暗かったので画像を露出調整しています。手が沢山あるシヴァ神像です。

列柱ホールの最深部の壁面にシヴァ神三面上半身像があります。3方にある有名なシヴァ神像で、高さ5.7メートルあります。

崩れかけていますが立派な彫刻です。

暗くてよく判りませんがなんとなくシヴァ神であることがわかります。

岩山の裏側にも石窟洞窟がありました。その石窟洞窟も見逃さないように!

小さい石窟がいくつかありました。その中で3つほど紹介いたします。

こちらは部屋のようになった洞窟です。観光客で一番多いのはインドの人でした。

作りかけて柱が折れて断念したような洞窟もありました。造りかけの洞窟はまだ柱は四角いだけだし壊れかけています。この写真の中にも、お猿さんがいます。

Google地図/航空写真でエレファンタ島の位置を紹介します。

世界遺産 エレファンタ島の石窟寺院

世界遺産 エレファンタ島の石窟寺院

世界遺産 チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅

世界遺産 チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅

インド門

インド門  タージマハールホテル

タージマハールホテル

トーチカ

トーチカ  インド海軍基地

インド海軍基地

━ ムンバイ・インド門からエレファンタ島までの航路

[parts:eNozsjJkhAMTs6Q0M1MzY/0U/VJ9A/3U3KTUFPvczBTbKgNnMx/zXLMgcxMTvWx3E0vjYINU/4rMSCYTc3MmY1MLABcpEJc=]

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

インドのムンバイから船で1時間のエレファンタ島のヤギさんです。

白黒模様の珍しいヤギさんだったので紹介いたします。ネットで調べてもこのような白黒ヤギさんは出てこなかったです。

この島には世界遺産のヒンドゥー教の石窟寺院があります。 緑の豊かな島で野生動物も沢山いそうな感じでした。この島には野生の猿もいました。

この島には世界遺産のヒンドゥー教の石窟寺院があります。 緑の豊かな島で野生動物も沢山いそうな感じでした。この島には野生の猿もいました。お猿さんは、こちらがおとなしくしていたら自然に周りを歩き回っていました。

船の出発地点はインド門(Gateway of India)です。インド門は英国の支配下にあった1911年に、英国王ジョージ5世とメアリー王妃の訪問を記念して造られました。この門は玄武岩でできており、ムンバイ湾に面したアポロ埠頭の突端に建っています。

高さ26m、グジャラート様式のこの門は、パリの凱旋門をモデルにしてジョージ・ウィテットの設計により、1924年に完成しました。かつては、植民地であったインドを訪れる英国の要人たちの歓迎式典が行われる場所であったが、現在は観光客で賑わいを見せる観光ポイントとなっています。ここには豪華なタージマハール・ホテルもありました。

高さ26m、グジャラート様式のこの門は、パリの凱旋門をモデルにしてジョージ・ウィテットの設計により、1924年に完成しました。かつては、植民地であったインドを訪れる英国の要人たちの歓迎式典が行われる場所であったが、現在は観光客で賑わいを見せる観光ポイントとなっています。ここには豪華なタージマハール・ホテルもありました。

1時間チョットの船旅ですがインド海軍の空母や潜水艦さらにトーチカ、さらにいろんな島が目を楽しませてくれました。左が空母の写真で右がトーチカの写真です。船のスピードは遅かった! 昼過から出発して帰ってくると夕方近かったです。

船旅も楽しいですよ。エレファンタ島の船着場には船が沢山停泊しています。

船旅も楽しいですよ。エレファンタ島の船着場には船が沢山停泊しています。結構訪れる人が多いことがわかります。

右の写真は山の上から船着場を撮ったものです。

右の写真はクリックしてみてほしいです。

船着場から山の麓までは観光用の変わった乗り物が走っています。値段を聞いてビックリ! 船代とあまり変わらないということで乗らずに歩きました。

途中には船の残骸が!この写真の森の中に石窟寺院があります。

急坂をを登ると世界遺産となった石窟洞窟がありました。それではエレファンタ島の世界遺産の石窟洞窟を紹介いたします。

下記の地図の①~⑤の番号は見ている方向を記載しています。

ここには7つのヒンドゥー教石窟寺院があり、巨大な第一窟は、破壊を免れ、多数のシヴァ神像が彫られている。ここが一番大きな石窟寺院である第一窟の入口①です。

急坂をを登ると世界遺産となった石窟洞窟がありました。それではエレファンタ島の世界遺産の石窟洞窟を紹介いたします。

下記の地図の①~⑤の番号は見ている方向を記載しています。

ここには7つのヒンドゥー教石窟寺院があり、巨大な第一窟は、破壊を免れ、多数のシヴァ神像が彫られている。ここが一番大きな石窟寺院である第一窟の入口①です。

第一窟の岩をくりぬいた内部の地図です。赤い矢印は下の5枚の写真の撮影方向です。③だけはもう一つ自信がありませんでしたがネット内の写真から間違いないこと確認しました。石窟寺院の面積は約5,600平方メートルあり、東西の祠堂とメインの列柱ホールから構成される。エレファンタ島に残る多くの彫刻は17世紀に、ポルトガル人が銃の練習の標的として用いられてきたこともあり、往時の外観を損なっしまったそうです。

古代インドの神は自然の岩窟の奥深くから信者の前に姿を現すと言われています。エレファンタ島の 7つの石窟寺院はヒンドゥ教のこうした考え方とシヴァ神への帰依の心からつくられたようです。エレファンタという島名は、この島にいくつも残されていた大きな象の彫刻に由来するそうです。インド名はガーラープリー島だそうです。 何世紀にもわたって風雨にさらされた石窟と内壁に刻まれた彫像の傷みは激しいけれどもすばらしさが伝わってきました。

古代インドの神は自然の岩窟の奥深くから信者の前に姿を現すと言われています。エレファンタ島の 7つの石窟寺院はヒンドゥ教のこうした考え方とシヴァ神への帰依の心からつくられたようです。エレファンタという島名は、この島にいくつも残されていた大きな象の彫刻に由来するそうです。インド名はガーラープリー島だそうです。 何世紀にもわたって風雨にさらされた石窟と内壁に刻まれた彫像の傷みは激しいけれどもすばらしさが伝わってきました。下の

写真は②の方向から中庭を撮ったもので、この部分の写真が一番迫力がありました。 エレファンタ石窟寺院は6世紀のカラチュリ朝、あるいは600~635年のグプタ朝時代の造営されたといわれており、「創造の神」と「破壊の神」の両神格を持つ最高神シヴァ神を祀る寺院だそうです。

写真は②の方向から中庭を撮ったもので、この部分の写真が一番迫力がありました。 エレファンタ石窟寺院は6世紀のカラチュリ朝、あるいは600~635年のグプタ朝時代の造営されたといわれており、「創造の神」と「破壊の神」の両神格を持つ最高神シヴァ神を祀る寺院だそうです。右の写真は中庭から⑥の方向を撮ったもので奥の方に最初の入口が内側から写っています。この小さな写真もクリックすると拡大いたします。

③列柱ホール内の聖室の入口には、守門神が彫刻されています。内部には石像が沢山ありました。

④奥から撮った写真

あらためてエレファンタ石窟群(マラーティー語:घारापुरीच्या लेण्या)を紹介すると、ムンバイ近海のアラビア海に浮かぶエレファンタ島にある石窟寺院のことで、シヴァ信仰の中心地であり、グプタ朝時代に建設が始まったとされています。1987年にUNESCOの世界遺産に登録されました。

⑤部屋の入口

内部にあった彫刻も紹介します。暗かったので画像を露出調整しています。手が沢山あるシヴァ神像です。

列柱ホールの最深部の壁面にシヴァ神三面上半身像があります。3方にある有名なシヴァ神像で、高さ5.7メートルあります。

崩れかけていますが立派な彫刻です。

暗くてよく判りませんがなんとなくシヴァ神であることがわかります。

岩山の裏側にも石窟洞窟がありました。その石窟洞窟も見逃さないように!

小さい石窟がいくつかありました。その中で3つほど紹介いたします。

こちらは部屋のようになった洞窟です。観光客で一番多いのはインドの人でした。

作りかけて柱が折れて断念したような洞窟もありました。造りかけの洞窟はまだ柱は四角いだけだし壊れかけています。この写真の中にも、お猿さんがいます。

Google地図/航空写真でエレファンタ島の位置を紹介します。

━ ムンバイ・インド門からエレファンタ島までの航路

[parts:eNozsjJkhAMTs6Q0M1MzY/0U/VJ9A/3U3KTUFPvczBTbKgNnMx/zXLMgcxMTvWx3E0vjYINU/4rMSCYTc3MmY1MLABcpEJc=]

世界遺産 レッド・フォート ( Red Fort / Lal Qila ) [インド]

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

インドの首都デリーには1993年に登録されたフマユ-ン廟とクトゥブ・ミナールの2つの世界遺産にがありましたが2007年に赤い城の建造物群が世界遺産が登録されて、デリーの世界遺産は3ケ所になりました。それが今回紹介するレッド・フォートです。フマユ-ン廟とクトゥブ・ミナールはすでに紹介させてもらっております。

世界遺産としての正式の登録名は"レッド・フォートの建造物群(The Red Fort Complex)"です。大きな城壁に囲われた中にいろんな建築物があります。しかし、なんといっても入口の城壁そのものが、すばらしい景観を見せてくれます。

英語名 レッド・フォート(Red Fort)

英語名 レッド・フォート(Red Fort)

現地語 ラール・キラー(Lal Qila)

日本語 デリー城 赤い城の建造物群

門の部分を拡大いたしました。

インド全体では32個の世界遺産がありますがレッド・フォートは27番目の登録の世界遺産です。

昔はラリー・キラーで検索すると沢山でてきましたが今はレストラン名前がほとんどとなりました。これは世界遺産になる前はラリー・キラーとの呼び名が多かったのではないかと想像しています。

ネットで調べても詳しく判りませんが調べた範囲で解説させてもらうとレッド・フォートは17世紀前半、ムガール帝国(1526~1858年)のシャージャハーン皇帝(在位1628~1658年)によって建設されましたそうです。そしてムガール帝国の都をアーグラからデリーに遷都し、このデリー城(ラールキラー)を建設したそうです。つまりムガール帝国の第5代皇帝から第17代皇帝までが住んだことになります。第3代皇帝~第5代皇帝までは、すでに紹介したアーグラ城塞に住んでいました。

レッド・フォートは長く壮観な姿を見せていましたが、19世紀半ばに反乱軍と英国軍の攻撃を受け、華麗な宮殿のほとんどが破壊されたそうです。総延長約2kmの赤砂岩の城壁に囲まれた内部には、高さ33mで八角形の門塔、一般謁見の間、貴賓謁見の間、真珠のモスクなどが残っており権勢を振るったムガール帝国の面影を今に残していました。写真は入口となっているラホール門です。

城壁の外側は堀になっています。日本の世界史教科書ではデリー城と書かれているそうです。

近くで見ると堅固な城塞であったことが伝わってきます。

門の部分は芸術的でもあります。

城の入口の最も有名な門の上の飾りの部分です。

その有名な飾りの下の門を正面から撮りました。門の奥はアーケードのようになっていました。巨大さが判ります。

そのアーケードの通路には沢山のお土産屋さんがありました。

アーケードを過ぎると赤砂岩の門が目の前に現れます。写真はアーケードとは反対側から撮ったものです。名前はチャッタ・チョウクで内部は軍事博物館になっていました。

その門の奥にインドの観光客の人が記念撮影する建物がありました。上の門の写真はその建物の方から撮ったものです。ここは一般謁見の間で名前はディワン・イ・アームです。

その記念撮影の建物の奥に大理石の建物群がありました。これは貴賓謁見室ディワニ・カースです。

さっそく貴賓謁見室ディワニ・カースにきてみました。大理石は宝石が埋め込まれて装飾されていました。

その装飾された柱を拡大しました。宝石を大理石に埋め込んでいるのが判ってもらえると思います。

見事な大理石の細工物もありました。これは是非ともクリックしてみてください。

城の中にはイギリス風の建物群もありました。沢山の建物がありました。これらはインド人の独自の力によって建てられたことが意義があるように説明されていました。

一般の観光客の人はあまり行かない裏側の道路からの景色です。

大理石の建物が沢山並んでいました。真中の建物は「真珠のモスク」と呼ばれる美しい白大理石造りのモティ・マスジット(Moti Masjid) 右側が、先ほど説明した貴賓謁見室ディワニ・カースだと思います。

大理石の建物が沢山並んでいました。真中の建物は「真珠のモスク」と呼ばれる美しい白大理石造りのモティ・マスジット(Moti Masjid) 右側が、先ほど説明した貴賓謁見室ディワニ・カースだと思います。

このあたりは地盤沈下が激しくて数mに達します。

入口が地面に埋もれているのが判ると思います。

この城の中は世界遺産登録前には軍関係の施設であったことから、他の観光地と違い警備が厳重でした。

この城の中は世界遺産登録前には軍関係の施設であったことから、他の観光地と違い警備が厳重でした。

すごく警備の人のターバンが雰囲気があったので下のように写真を撮らせてもらいました。さらに右の写真のように横に並んだ写真も撮らせてもらいました。真中が私です。

これがレッド・フォートの航空写真です。Google航空写真でレッド・フォートの広さを測ってみると南北が1160mで、東西が570mでした。

[parts:eNpFiQsKgzAQRGlushdI97+JUOpVKlFQEASh52+k0A7M8HjDA91+UZ8WN5f7vE9zex7TA2gnuYb6dGhS2bIWKyW4opoycIvIrESly1ojTEEal+wW6CIcJNYd7wy0IHCvXLwSctdreAFdSDKBzfT9zu0FfG4H6JtULAKrBqsnjUiOmDD9M47jB5UaKRM=]

上の航空写真と比べて見てください。Wikipediaから転用させてもらった1857年以前の城塞の中の配置図です。つまり反乱軍と英国軍の攻撃を受け前のレッド・フォートです。

2015年時点のインドの世界遺産を紹介します。タイトルが着色のものは私が訪問した7ケ所の世界遺産です。タイトルまたは写真をクリックすると、その記事を表示します。

・文化遺産

・文化遺産

1983年 アジャンター石窟群

1983年 エローラ石窟群

1983年 アーグラ城塞

1983年 タージ・マハル

1984年 コナーラクのスーリヤ寺院

1984年 コナーラクのスーリヤ寺院

1984年 マハーバリプラムの建造物群

1986年 ゴアの教会群と修道院群

1986年 カジュラーホーの建造物群

1986年 ハンピの建造物群

1986年 ファテープル・シークリー

1986年 ファテープル・シークリー

1987年 パッタダカルの建造物群

1987年 エレファンタ石窟群

1987年 大チョーラ朝寺院群

1989年 サーンチーの仏教建造物群

1993年 デリーのフマーユーン廟

1993年 デリーのフマーユーン廟

1993年 デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群

1999年 インドの山岳鉄道群

2002年 ブッダガヤの大菩提寺

2003年 ビンベットカの岩陰遺跡群

2004年 チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅

2004年 チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅

2004年 チャンパネール=パーヴァガドゥ遺跡公園

2007年 赤い城の建造物群 レッド・フォート

2010年 ジャイプルのジャンタル・マンタル

2013年 ラージャスターン州の6つの丘陵城砦群

2014年 グジャラート州パタンのラーニキ・ヴァヴ

2014年 グジャラート州パタンのラーニキ・ヴァヴ

・自然遺産

1985年 カジランガ(カージランガー)国立公園

1985年 マナス(マーナス)野生生物保護区

1985年 ケオラデオ(ケーオラーデーオ)国立公園

1987年 スンダルバンス国立公園

1987年 スンダルバンス国立公園

1988年 ナンダ・デヴィ(ナンダー・デーヴィー)

2012年 西ガーツ山脈

2014年 大ヒマラヤ国立公園

デリーの3つの世界遺産の場所を紹介します。

デリーの3つの世界遺産の場所を紹介します。

レッド・フォート Red Fort

レッド・フォート Red Fort

フマーユーン廟 Humayun's Tomb

フマーユーン廟 Humayun's Tomb

クトゥブ・ミナール Qutab Minar

クトゥブ・ミナール Qutab Minar

地図上のアイコン を何度もクリックすると訪問した他の世界遺産の場所もわかると思います。

を何度もクリックすると訪問した他の世界遺産の場所もわかると思います。

より大きな地図でデリーの世界遺産を表示

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

インドの首都デリーには1993年に登録されたフマユ-ン廟とクトゥブ・ミナールの2つの世界遺産にがありましたが2007年に赤い城の建造物群が世界遺産が登録されて、デリーの世界遺産は3ケ所になりました。それが今回紹介するレッド・フォートです。フマユ-ン廟とクトゥブ・ミナールはすでに紹介させてもらっております。

世界遺産としての正式の登録名は"レッド・フォートの建造物群(The Red Fort Complex)"です。大きな城壁に囲われた中にいろんな建築物があります。しかし、なんといっても入口の城壁そのものが、すばらしい景観を見せてくれます。

英語名 レッド・フォート(Red Fort)

英語名 レッド・フォート(Red Fort)現地語 ラール・キラー(Lal Qila)

日本語 デリー城 赤い城の建造物群

門の部分を拡大いたしました。

インド全体では32個の世界遺産がありますがレッド・フォートは27番目の登録の世界遺産です。

昔はラリー・キラーで検索すると沢山でてきましたが今はレストラン名前がほとんどとなりました。これは世界遺産になる前はラリー・キラーとの呼び名が多かったのではないかと想像しています。

ネットで調べても詳しく判りませんが調べた範囲で解説させてもらうとレッド・フォートは17世紀前半、ムガール帝国(1526~1858年)のシャージャハーン皇帝(在位1628~1658年)によって建設されましたそうです。そしてムガール帝国の都をアーグラからデリーに遷都し、このデリー城(ラールキラー)を建設したそうです。つまりムガール帝国の第5代皇帝から第17代皇帝までが住んだことになります。第3代皇帝~第5代皇帝までは、すでに紹介したアーグラ城塞に住んでいました。

レッド・フォートは長く壮観な姿を見せていましたが、19世紀半ばに反乱軍と英国軍の攻撃を受け、華麗な宮殿のほとんどが破壊されたそうです。総延長約2kmの赤砂岩の城壁に囲まれた内部には、高さ33mで八角形の門塔、一般謁見の間、貴賓謁見の間、真珠のモスクなどが残っており権勢を振るったムガール帝国の面影を今に残していました。写真は入口となっているラホール門です。

城壁の外側は堀になっています。日本の世界史教科書ではデリー城と書かれているそうです。

近くで見ると堅固な城塞であったことが伝わってきます。

門の部分は芸術的でもあります。

城の入口の最も有名な門の上の飾りの部分です。

その有名な飾りの下の門を正面から撮りました。門の奥はアーケードのようになっていました。巨大さが判ります。

そのアーケードの通路には沢山のお土産屋さんがありました。

アーケードを過ぎると赤砂岩の門が目の前に現れます。写真はアーケードとは反対側から撮ったものです。名前はチャッタ・チョウクで内部は軍事博物館になっていました。

その門の奥にインドの観光客の人が記念撮影する建物がありました。上の門の写真はその建物の方から撮ったものです。ここは一般謁見の間で名前はディワン・イ・アームです。

その記念撮影の建物の奥に大理石の建物群がありました。これは貴賓謁見室ディワニ・カースです。

さっそく貴賓謁見室ディワニ・カースにきてみました。大理石は宝石が埋め込まれて装飾されていました。

その装飾された柱を拡大しました。宝石を大理石に埋め込んでいるのが判ってもらえると思います。

見事な大理石の細工物もありました。これは是非ともクリックしてみてください。

城の中にはイギリス風の建物群もありました。沢山の建物がありました。これらはインド人の独自の力によって建てられたことが意義があるように説明されていました。

一般の観光客の人はあまり行かない裏側の道路からの景色です。

大理石の建物が沢山並んでいました。真中の建物は「真珠のモスク」と呼ばれる美しい白大理石造りのモティ・マスジット(Moti Masjid) 右側が、先ほど説明した貴賓謁見室ディワニ・カースだと思います。

大理石の建物が沢山並んでいました。真中の建物は「真珠のモスク」と呼ばれる美しい白大理石造りのモティ・マスジット(Moti Masjid) 右側が、先ほど説明した貴賓謁見室ディワニ・カースだと思います。このあたりは地盤沈下が激しくて数mに達します。

入口が地面に埋もれているのが判ると思います。

この城の中は世界遺産登録前には軍関係の施設であったことから、他の観光地と違い警備が厳重でした。

この城の中は世界遺産登録前には軍関係の施設であったことから、他の観光地と違い警備が厳重でした。すごく警備の人のターバンが雰囲気があったので下のように写真を撮らせてもらいました。さらに右の写真のように横に並んだ写真も撮らせてもらいました。真中が私です。

これがレッド・フォートの航空写真です。Google航空写真でレッド・フォートの広さを測ってみると南北が1160mで、東西が570mでした。

[parts:eNpFiQsKgzAQRGlushdI97+JUOpVKlFQEASh52+k0A7M8HjDA91+UZ8WN5f7vE9zex7TA2gnuYb6dGhS2bIWKyW4opoycIvIrESly1ojTEEal+wW6CIcJNYd7wy0IHCvXLwSctdreAFdSDKBzfT9zu0FfG4H6JtULAKrBqsnjUiOmDD9M47jB5UaKRM=]

上の航空写真と比べて見てください。Wikipediaから転用させてもらった1857年以前の城塞の中の配置図です。つまり反乱軍と英国軍の攻撃を受け前のレッド・フォートです。

2015年時点のインドの世界遺産を紹介します。タイトルが着色のものは私が訪問した7ケ所の世界遺産です。タイトルまたは写真をクリックすると、その記事を表示します。

・文化遺産

・文化遺産1983年 アジャンター石窟群

1983年 エローラ石窟群

1983年 アーグラ城塞

1983年 タージ・マハル

1984年 コナーラクのスーリヤ寺院

1984年 コナーラクのスーリヤ寺院1984年 マハーバリプラムの建造物群

1986年 ゴアの教会群と修道院群

1986年 カジュラーホーの建造物群

1986年 ハンピの建造物群

1986年 ファテープル・シークリー

1986年 ファテープル・シークリー 1987年 パッタダカルの建造物群

1987年 エレファンタ石窟群

1987年 大チョーラ朝寺院群

1989年 サーンチーの仏教建造物群

1993年 デリーのフマーユーン廟

1993年 デリーのフマーユーン廟 1993年 デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群

1999年 インドの山岳鉄道群

2002年 ブッダガヤの大菩提寺

2003年 ビンベットカの岩陰遺跡群

2004年 チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅

2004年 チャトラパティ・シヴァージー・ターミナス駅 2004年 チャンパネール=パーヴァガドゥ遺跡公園

2007年 赤い城の建造物群 レッド・フォート

2010年 ジャイプルのジャンタル・マンタル

2013年 ラージャスターン州の6つの丘陵城砦群

2014年 グジャラート州パタンのラーニキ・ヴァヴ

2014年 グジャラート州パタンのラーニキ・ヴァヴ・自然遺産

1985年 カジランガ(カージランガー)国立公園

1985年 マナス(マーナス)野生生物保護区

1985年 ケオラデオ(ケーオラーデーオ)国立公園

1987年 スンダルバンス国立公園

1987年 スンダルバンス国立公園 1988年 ナンダ・デヴィ(ナンダー・デーヴィー)

2012年 西ガーツ山脈

2014年 大ヒマラヤ国立公園

デリーの3つの世界遺産の場所を紹介します。

デリーの3つの世界遺産の場所を紹介します。

地図上のアイコン

世界遺産 フマユーン廟 (Humayun's Tomb) [インド]

写真の上のカーソルが

写真の上のカーソルが の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

これはデリーにある3つの世界遺産の一つであるムガール帝国第2代皇帝フマユーン(همايون)の霊廟(墓)です。インドのデリーは帰国の日の飛行機に乗るまでの時間で、3つの世界遺産を全て廻ることが出来る、うれしい街なのです。

フマーユーン皇帝は1530年に即位しましたが、1540年にスール族のシェール・ハンに大敗し、インド北部の君主の座を奪われてペルシアに亡命しました。しかしながら1555年に、アーグラとデリーを奪回して、北インドの再征服に成功しました。ところが、翌1556年に47歳で、突然に事故で死んでしまいました。フマーユーン死後の1962年に、ムスリマを信仰していたハミーダ・バーヌー・ベーガム王妃がデリーのヤムナー川のほとりに、亡き夫の壮麗な墓廟を建設することを指示し、サイイド・ムハンマド・イブン・ミラーク・ギヤートゥッディーンと父ミラーク・ギヤートゥッディーン二人の建築家によって8~9年の歳月をかけてフマユーン廟を完成させたそうです。ハミーダ王妃は、フマーユーンの王妃であるとともに第3代皇帝アクバルの母でもありました。ちなみフマーユーン皇帝が37歳で亡くなった時、ハミーダ王妃は29歳で、即位したアクバル皇帝は13歳でした。ハミーダ王妃は1604年8月29日に77歳で生涯を閉じて夫の眠るフマーユーン廟に埋葬されました。

フマユーン皇帝の即位から墓廟(霊廟)完成まで

1530年~1540年 皇帝在位

1540年~1555年 ペルシアに亡命

1555年~1556年 皇帝復位

1562年~1571年 フマユーン墓廟を建設

肖像画はWikipediaから転用させてもらったハミーダ王妃とフマユーン皇帝です。

フマユーン廟の拡大した写真を紹介します。

さらに拡大した写真を紹介します。フマーユーン廟はムガル帝国の廟建築の原型を示すと言われ、その建築スタイルはタージマハールにも影響を与えたそうです。 さらに拡大した写真を紹介します。フマーユーン廟はムガル帝国の廟建築の原型を示すと言われ、その建築スタイルはタージマハールにも影響を与えたそうです。

正面からだと大きすぎて全体が撮れないために斜め45度から撮った写真を紹介いたします。フマユーン廟の建設を指示したハミーダ王妃は、ムガール帝国初代皇帝バーブルの皇子ヒンダールの信仰上の導師でもあったシーア派のペルシア人のシャイフ・アリー・アクバル・ジャーミーの娘でした。ちなみにヒンダールは、長男フマーユーンの異母兄弟にあたります。

フマーユーンがハミーダに一目ぼれして求婚しました。ハミーダ本人や彼女を好いていた皇子ヒンダールに反対されましたが、40日間求婚するという涙ぐましい努力の末に彼女が応じたという経緯があるのです。

別の角度からの全景も紹介しまい。同じように見えますが、椰子の木の形の違いで同じ角度ではないことが判ってもらえると思います。実は建物は4方向が対称なのです。

航空写真で四方対称の建物であることを確認できます。

[parts:eNpFjG0KgzAQRGlushdI9zObFUq9SiUKCoIg9PyNFNqB937MwPBAt1+0TEuxIvd5n+b2PKYH0E56ibsEqEVYZo2ipKHkSMDNPbOhCxqyuNYAaVyzhXBUd1aU3gNfBwsCd+Ri76crISvw6qWCLiSZwGb6buf2Aj63A/RNKuaKFO4kSd2TWE2Y/hnH8QM8oSnu]

フマユーン廟の門です。これをくぐると上の写真のフマユーン廟が目の前に現れます。このあたりが紹介したリスが寄ってくる場所でした。

フマユーン廟側から見た入口側の門です。

上の写真と似ていますが別の門です。フマユーン廟は正方形の建物ですが、そのフマユーン廟はさらに大きな正方形の敷地に立てられています。入口の門から見て右側の門です。

こちらの門は左側の門です。フマユーン廟の中からの景色です。

正方形の敷地の中にはこんな建物もありました。

上に上がる階段です。すごく急な階段でした。

内部を紹介します。フマユーン廟をお寺や宮殿と思われている方も多いと思います。以前にご紹介したとおり、実はお墓なのです。あの有名な総大理石の巨大な建物であるタージ・マハールも同じくお墓なのです。私も初めて、ここに来るまでは知りませんでした。そしてタージ・マハールは、このフマユーン廟をモデルにして作られたそうです。真ん中に墓石らしいものが置かれています。

別の角度から見た墓石です。

天井は大理石できれいに飾られています。写真をクリックして拡大すると大変な細工であったことが感じてもらえるかもしれません。

この廟には約150人もの死者が埋葬されたとされているそうで沢山の墓石(石棺)がありました。

入口からフマーユーン廟の通路の右脇に古い廟が2~3っあります。これらも是非見てほしいです。

崩れかけた入口が時代を感じさせてくれます。クリックすると中央の建物が表示します。

更に、もうひとつ紹介いたします。これらは全てフマーユーン廟の敷地にあるので見過ごさないように!

インド観光で最大の障害の一つが暑さです。ちょうど2月だったので一番気温の低い時期で、一番すごし易い季節です。ただしホテル代は夏に比べると2倍に跳ね上がります。もしかして世界で、もっともホテル代の高い国かもしれません。物価が非常に安い国のひとつなのに、これには驚きでした。

1944(昭和19)年6月、12万7000人の上陸部隊を乗せた輸送船団と、約900機の航空機を搭載した空母15隻からなる、計500隻のアメリカ軍大艦隊がマリアナ諸島沖に突如出現しました。

日本が設定した「絶対国防圏」の中で最も重要な地点のうちの一つであり、「難攻不落」と言われたサイパンが陥落し、日本軍機動部隊も壊滅してしまったマリアナ諸島をめぐる戦いとはどのような

の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

これはデリーにある3つの世界遺産の一つであるムガール帝国第2代皇帝フマユーン(همايون)の霊廟(墓)です。インドのデリーは帰国の日の飛行機に乗るまでの時間で、3つの世界遺産を全て廻ることが出来る、うれしい街なのです。

フマーユーン皇帝は1530年に即位しましたが、1540年にスール族のシェール・ハンに大敗し、インド北部の君主の座を奪われてペルシアに亡命しました。しかしながら1555年に、アーグラとデリーを奪回して、北インドの再征服に成功しました。ところが、翌1556年に47歳で、突然に事故で死んでしまいました。フマーユーン死後の1962年に、ムスリマを信仰していたハミーダ・バーヌー・ベーガム王妃がデリーのヤムナー川のほとりに、亡き夫の壮麗な墓廟を建設することを指示し、サイイド・ムハンマド・イブン・ミラーク・ギヤートゥッディーンと父ミラーク・ギヤートゥッディーン二人の建築家によって8~9年の歳月をかけてフマユーン廟を完成させたそうです。ハミーダ王妃は、フマーユーンの王妃であるとともに第3代皇帝アクバルの母でもありました。ちなみフマーユーン皇帝が37歳で亡くなった時、ハミーダ王妃は29歳で、即位したアクバル皇帝は13歳でした。ハミーダ王妃は1604年8月29日に77歳で生涯を閉じて夫の眠るフマーユーン廟に埋葬されました。

フマユーン皇帝の即位から墓廟(霊廟)完成まで

1530年~1540年 皇帝在位

1540年~1555年 ペルシアに亡命

1555年~1556年 皇帝復位

1562年~1571年 フマユーン墓廟を建設

フマユーン廟の拡大した写真を紹介します。

さらに拡大した写真を紹介します。フマーユーン廟はムガル帝国の廟建築の原型を示すと言われ、その建築スタイルはタージマハールにも影響を与えたそうです。

さらに拡大した写真を紹介します。フマーユーン廟はムガル帝国の廟建築の原型を示すと言われ、その建築スタイルはタージマハールにも影響を与えたそうです。

正面からだと大きすぎて全体が撮れないために斜め45度から撮った写真を紹介いたします。フマユーン廟の建設を指示したハミーダ王妃は、ムガール帝国初代皇帝バーブルの皇子ヒンダールの信仰上の導師でもあったシーア派のペルシア人のシャイフ・アリー・アクバル・ジャーミーの娘でした。ちなみにヒンダールは、長男フマーユーンの異母兄弟にあたります。

フマーユーンがハミーダに一目ぼれして求婚しました。ハミーダ本人や彼女を好いていた皇子ヒンダールに反対されましたが、40日間求婚するという涙ぐましい努力の末に彼女が応じたという経緯があるのです。

別の角度からの全景も紹介しまい。同じように見えますが、椰子の木の形の違いで同じ角度ではないことが判ってもらえると思います。実は建物は4方向が対称なのです。

航空写真で四方対称の建物であることを確認できます。

[parts:eNpFjG0KgzAQRGlushdI9zObFUq9SiUKCoIg9PyNFNqB937MwPBAt1+0TEuxIvd5n+b2PKYH0E56ibsEqEVYZo2ipKHkSMDNPbOhCxqyuNYAaVyzhXBUd1aU3gNfBwsCd+Ri76crISvw6qWCLiSZwGb6buf2Aj63A/RNKuaKFO4kSd2TWE2Y/hnH8QM8oSnu]

フマユーン廟の門です。これをくぐると上の写真のフマユーン廟が目の前に現れます。このあたりが紹介したリスが寄ってくる場所でした。

フマユーン廟側から見た入口側の門です。

上の写真と似ていますが別の門です。フマユーン廟は正方形の建物ですが、そのフマユーン廟はさらに大きな正方形の敷地に立てられています。入口の門から見て右側の門です。

こちらの門は左側の門です。フマユーン廟の中からの景色です。

正方形の敷地の中にはこんな建物もありました。

上に上がる階段です。すごく急な階段でした。

内部を紹介します。フマユーン廟をお寺や宮殿と思われている方も多いと思います。以前にご紹介したとおり、実はお墓なのです。あの有名な総大理石の巨大な建物であるタージ・マハールも同じくお墓なのです。私も初めて、ここに来るまでは知りませんでした。そしてタージ・マハールは、このフマユーン廟をモデルにして作られたそうです。真ん中に墓石らしいものが置かれています。

別の角度から見た墓石です。

天井は大理石できれいに飾られています。写真をクリックして拡大すると大変な細工であったことが感じてもらえるかもしれません。

この廟には約150人もの死者が埋葬されたとされているそうで沢山の墓石(石棺)がありました。

入口からフマーユーン廟の通路の右脇に古い廟が2~3っあります。これらも是非見てほしいです。

崩れかけた入口が時代を感じさせてくれます。クリックすると中央の建物が表示します。

更に、もうひとつ紹介いたします。これらは全てフマーユーン廟の敷地にあるので見過ごさないように!

インド観光で最大の障害の一つが暑さです。ちょうど2月だったので一番気温の低い時期で、一番すごし易い季節です。ただしホテル代は夏に比べると2倍に跳ね上がります。もしかして世界で、もっともホテル代の高い国かもしれません。物価が非常に安い国のひとつなのに、これには驚きでした。

1944(昭和19)年6月、12万7000人の上陸部隊を乗せた輸送船団と、約900機の航空機を搭載した空母15隻からなる、計500隻のアメリカ軍大艦隊がマリアナ諸島沖に突如出現しました。

日本が設定した「絶対国防圏」の中で最も重要な地点のうちの一つであり、「難攻不落」と言われたサイパンが陥落し、日本軍機動部隊も壊滅してしまったマリアナ諸島をめぐる戦いとはどのような

アメリカはどのようにマリアナ諸島攻撃を決めたか

「崩壊する戦線(2)―玉砕する太平洋の島々(概要)」で見たように、1943(昭和18)年から1944年初頭にかけ、アメリカ軍は日本が占領する太平洋の島々を攻め落としていきました。

日本軍としては、アメリカ軍はニューギニアの後はフィリピンに向かってくるだろうと予想しました。

たしかにアメリカ軍はニューギニアからフィリピンを結ぶ線で向かってきましたが、それはマッカーサー率いる陸軍の動きでした。

合衆国艦隊司令長官のアーネスト・キング大将率いる海軍は別の動きをしており、サイパン島を擁する「マリアナ諸島」を攻め落とすことを次の大きな目標としていたのです。

アーネスト・キング合衆国艦隊司令長官

これに先立ち、アメリカ軍内部では陸軍と海軍で深刻な意見対立がありました。

陸軍は元々アメリカが植民地を築き(1946年に独立を約束していた)様々な利害関係を持っていたことに加え、日本防衛の拠点として現地の軍隊を育て上げてきたフィリピン奪還を重視した一方、海軍は太平洋を一気に西へ進み、マリアナ諸島を経て中国大陸へ到達し、日本の南方との補給線を断つ方が日本を降伏させる近道であると主張していました。

アメリカでは両者の意見対立から、陸軍と海軍が互いに連携しつつも、それぞれの主張するルートで並行して進撃することになったのです。

「崩壊する戦線(2)―玉砕する太平洋の島々(概要)」で見たように、1943(昭和18)年から1944年初頭にかけ、アメリカ軍は日本が占領する太平洋の島々を攻め落としていきました。

日本軍としては、アメリカ軍はニューギニアの後はフィリピンに向かってくるだろうと予想しました。

たしかにアメリカ軍はニューギニアからフィリピンを結ぶ線で向かってきましたが、それはマッカーサー率いる陸軍の動きでした。

合衆国艦隊司令長官のアーネスト・キング大将率いる海軍は別の動きをしており、サイパン島を擁する「マリアナ諸島」を攻め落とすことを次の大きな目標としていたのです。

これに先立ち、アメリカ軍内部では陸軍と海軍で深刻な意見対立がありました。

陸軍は元々アメリカが植民地を築き(1946年に独立を約束していた)様々な利害関係を持っていたことに加え、日本防衛の拠点として現地の軍隊を育て上げてきたフィリピン奪還を重視した一方、海軍は太平洋を一気に西へ進み、マリアナ諸島を経て中国大陸へ到達し、日本の南方との補給線を断つ方が日本を降伏させる近道であると主張していました。

アメリカでは両者の意見対立から、陸軍と海軍が互いに連携しつつも、それぞれの主張するルートで並行して進撃することになったのです。

サイパン(マリアナ諸島)と他の地点の位置関係

[parts:eNozsjJkhAMTs6Q0M1MzY/0U/dTcpNQU+9zMFFtDR0vdlPTscHODFCPDcAujPG9vZwvneINSQ/NkJjMTAyYTCwMADYgQQg==]青=サイパン島(マリアナ諸島)

ピンク=グアム島(マリアナ諸島)

緑=ビアク島(ニューギニア)

紫=ダバオ(フィリピン)

茶=台湾

[parts:eNozsjJkhAMTs6Q0M1MzY/0U/dTcpNQU+9zMFFtDR0vdlPTscHODFCPDcAujPG9vZwvneINSQ/NkJjMTAyYTCwMADYgQQg==]青=サイパン島(マリアナ諸島)

ピンク=グアム島(マリアナ諸島)

緑=ビアク島(ニューギニア)

紫=ダバオ(フィリピン)

茶=台湾

日米激突までの経緯

アメリカ軍ビアク島へ

日本陸海軍が、次のアメリカ軍の総攻撃目標として想定していたのは、ニューギニア北方に浮かぶ「ビアク島」でした。

ここは約1万人の日本兵がおり、連合軍にとってニューギニア攻略上必要と考えられたためです。

そして5月27日、実際にアメリカ軍はビアク島に上陸を開始。ビアク島は飛行場の適地が多く、ここを取られるとフィリピンの油田も敵の爆撃機の攻撃範囲に入り、またパラオなど日本軍の需要拠点も敵機の攻撃にさらされてしまうため、ビアク島を奪取されることはなんとしても避ける必要がありました。

そのため、連合艦隊は「大和」「武蔵」を中心とする戦艦部隊をビアク島方面に向かわせると同時に、太平洋の島々に集結させていた基地航空部隊の航空機をビアク方面へ移動させました。

日本陸海軍が、次のアメリカ軍の総攻撃目標として想定していたのは、ニューギニア北方に浮かぶ「ビアク島」でした。

ここは約1万人の日本兵がおり、連合軍にとってニューギニア攻略上必要と考えられたためです。

そして5月27日、実際にアメリカ軍はビアク島に上陸を開始。ビアク島は飛行場の適地が多く、ここを取られるとフィリピンの油田も敵の爆撃機の攻撃範囲に入り、またパラオなど日本軍の需要拠点も敵機の攻撃にさらされてしまうため、ビアク島を奪取されることはなんとしても避ける必要がありました。

そのため、連合艦隊は「大和」「武蔵」を中心とする戦艦部隊をビアク島方面に向かわせると同時に、太平洋の島々に集結させていた基地航空部隊の航空機をビアク方面へ移動させました。

サイパン空襲と連合艦隊始動

しかし、6月11日、アメリカ軍はサイパンにはまだ来ないだろうという日本軍の予想を裏切り、サイパンに空襲を開始します。

サイパンは絶対国防圏※の内側に位置し、マリアナ諸島の中心的な島として多くの日本人植民者が住んでいたばかりでなく、軍事的にも非常に重要な場所でした。

そのため、サイパンは日本軍が最も守備を固めている拠点の一つであり、この島へ連合軍が上陸を挑む可能性は低いだろうと日本軍首脳は考えていました。

※絶対国防圏…1943年9月に大本営が設定した、日本の国防上絶対に守るべきとされた範囲。詳しくは「崩壊する戦線(2)―玉砕する太平洋の島々(概要)」参照。

アメリカ機動部隊がサイパン近海にいるということが分かり、6月15日、連合艦隊は空母機動部隊出撃を命じます。

日本軍の空母部隊は、1942(昭和17)年6月のミッドウェー海戦で大敗し、その後もガダルカナル島やニューギニアをめぐる一連の「ソロモン海」における海戦で大きな打撃を受けており、ようやく再建されつつある頃でした。

空母部隊の再建とは、空母そのものの修理・増強はさることながら、空母に搭載する各種航空機(艦載機(かんさいき)=艦上戦闘機・爆撃機・攻撃機など)の補充、そしてなにより失われたパイロットを新たに育成することなどを意味します。

これには長い時間がかかるものでした。そのため、1942年10月に起きた「南太平洋海戦」以降、日本・アメリカ両軍の機動部隊による戦闘は起きていませんでした。

南太平洋海戦等ガダルカナル島をめぐる戦いは ➡ 「ガダルカナル島をめぐる戦い(2)激闘-陸・海・空の死闘」

しかし、6月11日、アメリカ軍はサイパンにはまだ来ないだろうという日本軍の予想を裏切り、サイパンに空襲を開始します。

サイパンは絶対国防圏※の内側に位置し、マリアナ諸島の中心的な島として多くの日本人植民者が住んでいたばかりでなく、軍事的にも非常に重要な場所でした。

そのため、サイパンは日本軍が最も守備を固めている拠点の一つであり、この島へ連合軍が上陸を挑む可能性は低いだろうと日本軍首脳は考えていました。

※絶対国防圏…1943年9月に大本営が設定した、日本の国防上絶対に守るべきとされた範囲。詳しくは「崩壊する戦線(2)―玉砕する太平洋の島々(概要)」参照。

アメリカ機動部隊がサイパン近海にいるということが分かり、6月15日、連合艦隊は空母機動部隊出撃を命じます。

日本軍の空母部隊は、1942(昭和17)年6月のミッドウェー海戦で大敗し、その後もガダルカナル島やニューギニアをめぐる一連の「ソロモン海」における海戦で大きな打撃を受けており、ようやく再建されつつある頃でした。

空母部隊の再建とは、空母そのものの修理・増強はさることながら、空母に搭載する各種航空機(艦載機(かんさいき)=艦上戦闘機・爆撃機・攻撃機など)の補充、そしてなにより失われたパイロットを新たに育成することなどを意味します。

これには長い時間がかかるものでした。そのため、1942年10月に起きた「南太平洋海戦」以降、日本・アメリカ両軍の機動部隊による戦闘は起きていませんでした。

南太平洋海戦等ガダルカナル島をめぐる戦いは ➡ 「ガダルカナル島をめぐる戦い(2)激闘-陸・海・空の死闘」

アメリカ軍サイパン島上陸開始

6月11日から始まったサイパン島への空襲と艦砲射撃により、サイパンの主な防御陣地は破壊されました。そして6月15日、ついにアメリカ軍はサイパン島南部から上陸を開始しました。

サイパン島を守備する日本軍は約4万3000人でしたが、中心的な兵力は陸軍の約1万1800人程度(第43師団)で、他は兵力としては不十分でした。

サイパンへ送られてくる途中に輸送船が潜水艦で撃沈され、兵器を失い身一つで上陸した部隊であったり、海軍の艦隊要員約1万5000人は、航空部隊の地上要員や警備専門の陸戦隊等であり、本格的な地上戦闘ができる兵力ではありませんでした。

上陸するアメリカ海兵隊

アメリカ軍は上陸に当たって海兵隊の大軍を送り込みましたが、水際で日本軍の猛反撃に遭い、複数の現場指揮官が同時に負傷するなど、混乱を極めました。

しかしながらなんとか上陸に成功し、この日のうちに幅4キロ、奥行1.6kmにわたって海岸を占拠しました。しかしこれはアメリカ軍の予定の4分の1にしか過ぎず、さらに上陸した約2万人のうち1割が死傷するなど、予想以上の被害を被りました。

日本軍の激しい攻撃にアメリカ海兵隊にも死傷者が続出した

日本軍は、アメリカ軍上陸の日より、得意とする夜襲(やしゅう)※を3日間にわたり敢行しました。

しかし、部隊の結集が間に合わず大規模に行えなかったり、アメリカ軍が大量の照明弾を打ち上げて昼間のように戦場を明るくし、砲撃を集中させたため有効な打撃を与えることができませんでした。

そして1週間の戦闘で兵力の6割を失った日本軍は、島の北部へ向け退却を開始しました。

※夜襲(歩兵部隊の場合)…夜、敵の陣地近くまで密かに忍び寄り、一斉に銃撃や白兵突撃を行い、敵を混乱させ被害を拡大させる戦法。日露戦争当時より日本陸軍の得意の戦法とされた。

6月11日から始まったサイパン島への空襲と艦砲射撃により、サイパンの主な防御陣地は破壊されました。そして6月15日、ついにアメリカ軍はサイパン島南部から上陸を開始しました。

サイパン島を守備する日本軍は約4万3000人でしたが、中心的な兵力は陸軍の約1万1800人程度(第43師団)で、他は兵力としては不十分でした。

サイパンへ送られてくる途中に輸送船が潜水艦で撃沈され、兵器を失い身一つで上陸した部隊であったり、海軍の艦隊要員約1万5000人は、航空部隊の地上要員や警備専門の陸戦隊等であり、本格的な地上戦闘ができる兵力ではありませんでした。

アメリカ軍は上陸に当たって海兵隊の大軍を送り込みましたが、水際で日本軍の猛反撃に遭い、複数の現場指揮官が同時に負傷するなど、混乱を極めました。

しかしながらなんとか上陸に成功し、この日のうちに幅4キロ、奥行1.6kmにわたって海岸を占拠しました。しかしこれはアメリカ軍の予定の4分の1にしか過ぎず、さらに上陸した約2万人のうち1割が死傷するなど、予想以上の被害を被りました。

日本軍は、アメリカ軍上陸の日より、得意とする夜襲(やしゅう)※を3日間にわたり敢行しました。

しかし、部隊の結集が間に合わず大規模に行えなかったり、アメリカ軍が大量の照明弾を打ち上げて昼間のように戦場を明るくし、砲撃を集中させたため有効な打撃を与えることができませんでした。

そして1週間の戦闘で兵力の6割を失った日本軍は、島の北部へ向け退却を開始しました。

※夜襲(歩兵部隊の場合)…夜、敵の陣地近くまで密かに忍び寄り、一斉に銃撃や白兵突撃を行い、敵を混乱させ被害を拡大させる戦法。日露戦争当時より日本陸軍の得意の戦法とされた。

マリアナ沖海戦

急速に移動した日本軍機動部隊とマリアナ沖に集結するアメリカ軍機動部隊は、サイパン島で激しい陸上戦が繰り広げられていた6月19日、ついに激突しました。

小沢治三郎中将率いる第一機動艦隊は、新鋭空母「大鳳」(たいほう)を筆頭に、他に2隻の大型空母、6隻の小型空母、そして439機の艦載機からなり、日本海軍がようやく再建した大空母部隊でした。

小沢中将はこの乾坤一擲(けんこんいってき=のるかそるかの大勝負)の戦いに、「アウトレンジ戦法」で臨もうと考えていました。

空母「大鳳」

急速に移動した日本軍機動部隊とマリアナ沖に集結するアメリカ軍機動部隊は、サイパン島で激しい陸上戦が繰り広げられていた6月19日、ついに激突しました。

小沢治三郎中将率いる第一機動艦隊は、新鋭空母「大鳳」(たいほう)を筆頭に、他に2隻の大型空母、6隻の小型空母、そして439機の艦載機からなり、日本海軍がようやく再建した大空母部隊でした。

小沢中将はこの乾坤一擲(けんこんいってき=のるかそるかの大勝負)の戦いに、「アウトレンジ戦法」で臨もうと考えていました。

アウトレンジ戦法

アウトレンジ戦法とは、航空機の航続距離の違いを利用し、敵の航空機が届かない距離から攻撃を仕掛ける戦法です。

日本軍機は防御装備が貧弱で機体が軽いため、アメリカ軍機よりも航続距離が長く、アメリカ軍機が日本空母へ届かない遠距離から攻撃を仕掛けることができました。

それにより、アメリカ空母部隊は打撃を受ける一方、日本側の空母は無傷でいられると考えました。しかし、長距離を目標に向かって飛行し、場合によっては敵と空戦しつつ、さらに敵空母へ攻撃を行って再び戻ってくるというアウトレンジ戦法は高い技量が必要とされました。そのため、機動部隊内には反対意見もあったものの、小沢中将はこの戦いに自信を持っていました。

そして6月19日早朝、アメリカ機動艦隊を発見し、次々に日本空母から航空機が発進しました。予定通り敵航空機の射程圏外から発進することができ、この日の攻撃は成功間違いなしと機動部隊司令部は確信しました。

しかし、結果的にはこの時出撃した約300機のうち、約100機は敵を発見できずに帰還し、敵空母を発見した残りの日本機はほとんどが撃墜され、アメリカ空母上空に達した攻撃機は20機前後しかありませんでした。

日本側の攻撃は、アメリカ軍戦艦や空母等にわずかな被害を与えたにとどまる一方、艦載機の多くを失い、アウトレンジ戦法は失敗に終わりました。

対空砲火によって撃墜された日本軍の機体

アウトレンジ戦法とは、航空機の航続距離の違いを利用し、敵の航空機が届かない距離から攻撃を仕掛ける戦法です。

日本軍機は防御装備が貧弱で機体が軽いため、アメリカ軍機よりも航続距離が長く、アメリカ軍機が日本空母へ届かない遠距離から攻撃を仕掛けることができました。

それにより、アメリカ空母部隊は打撃を受ける一方、日本側の空母は無傷でいられると考えました。しかし、長距離を目標に向かって飛行し、場合によっては敵と空戦しつつ、さらに敵空母へ攻撃を行って再び戻ってくるというアウトレンジ戦法は高い技量が必要とされました。そのため、機動部隊内には反対意見もあったものの、小沢中将はこの戦いに自信を持っていました。

そして6月19日早朝、アメリカ機動艦隊を発見し、次々に日本空母から航空機が発進しました。予定通り敵航空機の射程圏外から発進することができ、この日の攻撃は成功間違いなしと機動部隊司令部は確信しました。

しかし、結果的にはこの時出撃した約300機のうち、約100機は敵を発見できずに帰還し、敵空母を発見した残りの日本機はほとんどが撃墜され、アメリカ空母上空に達した攻撃機は20機前後しかありませんでした。

日本側の攻撃は、アメリカ軍戦艦や空母等にわずかな被害を与えたにとどまる一方、艦載機の多くを失い、アウトレンジ戦法は失敗に終わりました。

日本機動部隊敗退の要因

それには、いくつもの理由がありました。

- 【技量不足】日本軍パイロットは、これまでの戦いで歴戦のベテランパイロットを多く失い、急いで補充した経験不足の若手が多かった。さらに、マリアナ沖海戦前には敵の潜水艦の妨害もあり、十分な訓練を積むことができなかった。そのため、敵を発見できず引き返した機が続出したうえに、敵機との空中戦で簡単に撃墜された。

- 【技術革新1】アメリカ軍はこれまでも活用してきた「レーダー」をさらに発展させ、日本軍機が近づいてくる約270㎞前からその存在を探知した。各艦で得たレーダーの情報は空母の戦闘情報センターに集められ、戦場の様子を全体的・網羅的に把握し、そこから各攻撃部隊・航空機に無線電話で指示を出した。日本軍にもレーダーはあったが、性能が悪く、敵の状況把握の中心的存在にはなれなかった。また日本軍は無線通信の精度も悪く、特に航空機には無線機を積んでいたものの、役には立たなかった。

- このため、アメリカ軍は襲来する日本軍機の存在をいち早くキャッチし、すぐに迎撃部隊を飛び上がらせ、攻撃に都合の良い場所で待ち伏せした。たとえば、64機からなる日本軍攻撃部隊(そのうち戦闘機である「零戦」は14機)がアメリカ軍機400機以上に待ち伏せされ、41機が撃墜された。

- 【技術革新2】アメリカ軍は「VT信管」(ぶいてぃーしんかん)と呼ばれる、新たな起爆装置を開発していた。この装置は、発射した砲弾が敵機の約30メートル以内に入ると、自動的に爆発することを可能にするもので、敵機に命中しなくても爆弾の破片と爆風でダメージを与えることができた。

VT信管(MARK53型)

- 【技術革新3】アメリカ軍は最新鋭の「F6F」(通称「ヘルキャット」)という戦闘機を多数そろえていた(初登場は約1年前)。開戦以降アメリカ海軍の主力であったF4F(通称「ワイルドキャット」)は単独では日本海軍の主力戦闘機「零戦」(れいせん、ぜろせん)にかなわないことが多かったが、F6Fは零戦をはるかにしのぐ高速(最大速度で約50㎞/h早い)と攻撃力の高さで(アメリカ軍機の防御力は元々日本軍機より高い)、ベテランパイロットでなければ零戦と言えども太刀打ちできないようになっていた。また、アメリカ軍は1年でパイロットの育成を終わらせ前線で戦えるようにし、短期間で大量にパイロットを養成する仕組みを整えていた。

F6F ワイルドキャット。日本軍機に比べてずんぐりむっくりしている。零戦の約2倍の出力があるエンジンを搭載し、分厚い装甲に覆われ、零戦の数倍の機銃弾を装備できた。

- 【情報流出】「崩壊する戦線(2)―玉砕する太平洋の島々(概要)」で見たように、この年の3月末(マリアナ沖海戦の2か月半前)、福留連合艦隊参謀長らの手から連合艦隊の機密情報が奪われ、作戦内容や兵力が敵に筒抜けとなっていた(海軍乙事件)。日本側は機密書類は敵の手に渡っていないと判断しており、情報は漏れていないと考えていた。加えて、ミッドウェー海戦の勝敗を決する理由の一つになった「暗号解読」はこの時も続いており、機密書類以外にも日本軍の作戦は多くが漏れていた。

- 【兵力の差】日本海軍は空母部隊をようやく再建したところだったが、アメリカ軍はさらに多くの兵力を投入していた。マリアナ沖海戦では、アメリカ側は正規空母8隻、軽空母7隻の合計15隻(日本側大型空母3隻、小型空母6隻、合計9隻)に896機の艦載機を搭載した(日本側439機)。主力戦闘機のF6Fだけで475機あり、日本軍の艦載機すべてより多かった。日本側は太平洋に浮かぶ島々に約20の滑走路を建設し、それらの島々を沈まない空母=不沈空母(ふちんくうぼ)と見立て、約1600機の航空機を基地航空隊として配置していた。これらを不足する空母の代わりにしてアメリカ軍の戦力をそいでいくつもりだったが、それらの島々はマリアナ沖海戦以前にアメリカ軍機動部隊の空襲によってほとんど攻め潰されており、基地航空隊は壊滅状態だった。サイパン島を始めとするマリアナ諸島の航空部隊も、事前の空襲で壊滅していた。そのため、日本軍はほぼ機動部隊の艦載機だけで戦うしかなく、実質的に戦力はアメリカの半分だった。

それには、いくつもの理由がありました。

- 【技量不足】日本軍パイロットは、これまでの戦いで歴戦のベテランパイロットを多く失い、急いで補充した経験不足の若手が多かった。さらに、マリアナ沖海戦前には敵の潜水艦の妨害もあり、十分な訓練を積むことができなかった。そのため、敵を発見できず引き返した機が続出したうえに、敵機との空中戦で簡単に撃墜された。

- 【技術革新1】アメリカ軍はこれまでも活用してきた「レーダー」をさらに発展させ、日本軍機が近づいてくる約270㎞前からその存在を探知した。各艦で得たレーダーの情報は空母の戦闘情報センターに集められ、戦場の様子を全体的・網羅的に把握し、そこから各攻撃部隊・航空機に無線電話で指示を出した。日本軍にもレーダーはあったが、性能が悪く、敵の状況把握の中心的存在にはなれなかった。また日本軍は無線通信の精度も悪く、特に航空機には無線機を積んでいたものの、役には立たなかった。

- このため、アメリカ軍は襲来する日本軍機の存在をいち早くキャッチし、すぐに迎撃部隊を飛び上がらせ、攻撃に都合の良い場所で待ち伏せした。たとえば、64機からなる日本軍攻撃部隊(そのうち戦闘機である「零戦」は14機)がアメリカ軍機400機以上に待ち伏せされ、41機が撃墜された。

- 【技術革新2】アメリカ軍は「VT信管」(ぶいてぃーしんかん)と呼ばれる、新たな起爆装置を開発していた。この装置は、発射した砲弾が敵機の約30メートル以内に入ると、自動的に爆発することを可能にするもので、敵機に命中しなくても爆弾の破片と爆風でダメージを与えることができた。

- 【技術革新3】アメリカ軍は最新鋭の「F6F」(通称「ヘルキャット」)という戦闘機を多数そろえていた(初登場は約1年前)。開戦以降アメリカ海軍の主力であったF4F(通称「ワイルドキャット」)は単独では日本海軍の主力戦闘機「零戦」(れいせん、ぜろせん)にかなわないことが多かったが、F6Fは零戦をはるかにしのぐ高速(最大速度で約50㎞/h早い)と攻撃力の高さで(アメリカ軍機の防御力は元々日本軍機より高い)、ベテランパイロットでなければ零戦と言えども太刀打ちできないようになっていた。また、アメリカ軍は1年でパイロットの育成を終わらせ前線で戦えるようにし、短期間で大量にパイロットを養成する仕組みを整えていた。

- 【情報流出】「崩壊する戦線(2)―玉砕する太平洋の島々(概要)」で見たように、この年の3月末(マリアナ沖海戦の2か月半前)、福留連合艦隊参謀長らの手から連合艦隊の機密情報が奪われ、作戦内容や兵力が敵に筒抜けとなっていた(海軍乙事件)。日本側は機密書類は敵の手に渡っていないと判断しており、情報は漏れていないと考えていた。加えて、ミッドウェー海戦の勝敗を決する理由の一つになった「暗号解読」はこの時も続いており、機密書類以外にも日本軍の作戦は多くが漏れていた。

- 【兵力の差】日本海軍は空母部隊をようやく再建したところだったが、アメリカ軍はさらに多くの兵力を投入していた。マリアナ沖海戦では、アメリカ側は正規空母8隻、軽空母7隻の合計15隻(日本側大型空母3隻、小型空母6隻、合計9隻)に896機の艦載機を搭載した(日本側439機)。主力戦闘機のF6Fだけで475機あり、日本軍の艦載機すべてより多かった。日本側は太平洋に浮かぶ島々に約20の滑走路を建設し、それらの島々を沈まない空母=不沈空母(ふちんくうぼ)と見立て、約1600機の航空機を基地航空隊として配置していた。これらを不足する空母の代わりにしてアメリカ軍の戦力をそいでいくつもりだったが、それらの島々はマリアナ沖海戦以前にアメリカ軍機動部隊の空襲によってほとんど攻め潰されており、基地航空隊は壊滅状態だった。サイパン島を始めとするマリアナ諸島の航空部隊も、事前の空襲で壊滅していた。そのため、日本軍はほぼ機動部隊の艦載機だけで戦うしかなく、実質的に戦力はアメリカの半分だった。

日本機動部隊の消滅「マリアナの七面鳥狩り」

そして今度は日本側が反撃を受けることになりました。新鋭艦の空母「大鳳」、歴戦の大型空母「翔鶴」(しょうかく)の二隻がアメリカ軍潜水艦の攻撃で沈没。

さらに翌20日、アメリカ軍艦載機の攻撃により空母「飛鷹」(ひよう)が沈没、他の空母4隻も大きな打撃を受けました。

439機あった日本機動部隊の艦載機は最終的に35機まで減り、これまで苦心して連合艦隊が養成してきた兵力が、2日間でほぼすべて消滅してしまいました。

アメリカ軍の攻撃を受ける空母瑞鶴と駆逐艦2隻

日本軍機動部隊は北方へ退避し、マリアナ沖海戦は終了しました。アメリカ兵の間では、いとも簡単に日本軍機が撃墜されたことから、動きののろまな「七面鳥」(しちめんちょう、ターキー、turkey)を狙い撃ちする様にたとえ、「マリアナの七面鳥狩り」(Great Marianas turkey shoot)という言葉まで生まれました。

そして今度は日本側が反撃を受けることになりました。新鋭艦の空母「大鳳」、歴戦の大型空母「翔鶴」(しょうかく)の二隻がアメリカ軍潜水艦の攻撃で沈没。

さらに翌20日、アメリカ軍艦載機の攻撃により空母「飛鷹」(ひよう)が沈没、他の空母4隻も大きな打撃を受けました。

439機あった日本機動部隊の艦載機は最終的に35機まで減り、これまで苦心して連合艦隊が養成してきた兵力が、2日間でほぼすべて消滅してしまいました。

日本軍機動部隊は北方へ退避し、マリアナ沖海戦は終了しました。アメリカ兵の間では、いとも簡単に日本軍機が撃墜されたことから、動きののろまな「七面鳥」(しちめんちょう、ターキー、turkey)を狙い撃ちする様にたとえ、「マリアナの七面鳥狩り」(Great Marianas turkey shoot)という言葉まで生まれました。

コメント

コメントを投稿